仁禅法师作为当代佛教界德高望重的修行者与弘法者,其一生以“慈悲为怀,智慧为灯”为圭臬,在佛法的修证、传播与社会贡献中留下了深刻的印记,关于法师的年龄,据公开资料显示,仁禅法师出生于20世纪40年代末,至今已年逾八旬,然而岁月并未削减其对佛法的赤诚与弘法的热忱,反而在时光的沉淀中愈发显现出修行者的从容与智慧。

早年经历:萌芽与初心(20世纪40年代末-60年代)

仁禅法师幼年便展现出对佛法的特殊亲近感,出生于一个佛教氛围浓厚的家庭,自幼随长辈诵经礼佛,在耳濡目染中种下善根,少年时期,因目睹世间疾苦与无常,萌发出家修行、普度众生的念头,20世纪60年代,正值青春年华的法师毅然剃度出家,依止当地高修为法师为剃度恩师,法号“仁禅”,取“仁者爱人,禅净双修”之意,出家后,他精研戒律,深入经藏,每日晨钟暮鼓、诵经坐禅,从未懈怠,这一阶段的学习与修行,为其后来的弘法事业奠定了坚实的佛法基础,也让他深刻体会到“戒为无上菩提本”的修行要义。

修行历程:精进与证悟(20世纪70-90年代)

青年至中年时期,仁禅法师的修行进入精进阶段,他先后参访国内各大名山古刹,亲近虚云老和尚、太虚大师等近代高僧大德的弟子,汲取禅、净、律、密各宗的精华,在福建莆田广化寺求学期间,他深入研习《华严经》《法华经》等大乘经典,同时对禅宗的“明心见性”与净土宗的“持名念佛”进行融会贯通,提出“禅净双修,定慧等持”的修行理念,强调以禅定培养定力,以般若智慧观照自性,以净土法门作为往生保障,这一思想在后来的弘法中影响深远。

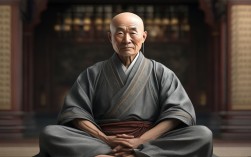

20世纪80年代,仁禅法师于江西云居山真如寺受具足戒,并在为期三年的闭关修行中,深入观照自性,体悟“心佛众生,三无差别”的真理,出关后,他常言:“修行不在形式,而在心地的明净;弘法不在言辞,而在慈悲的践行。”这一时期,他的修行境界日趋成熟,开始将佛法智慧与现实生活相结合,形成了朴实无华、契理契机弘法风格。

弘法事业:慈悲与担当(20世纪90年代-21世纪初至今)

年过半百后,仁禅法师将重心转向弘法利生,以“人间佛教”为理念,积极投身于教育、慈善、文化事业,他先后在全国多地创建或修复寺院,如浙江杭州的“福严禅寺”、江苏苏州的“仁禅文化中心”等,这些道场不仅成为修行者静心办道的场所,更面向大众开设佛法讲座、禅修营、公益课堂,让佛法走进寻常百姓家。

上,仁禅法师注重契理契机,针对现代人生活压力大、心灵焦虑的特点,常以“烦恼即菩提”“平常心是道”等禅宗思想开示大众,鼓励人们在日常生活中修习慈悲与智慧,如“工作即是修行,待人即是修心”,他的讲经深入浅出,既有经典依据,又结合现实案例,深受听众欢迎,据统计,他每年举办弘法讲座超百场,受众遍布各年龄段,尤其受到年轻一代的推崇。

法师积极推动佛教慈善事业,发起“仁禅慈善基金”,资助贫困学生、帮扶孤寡老人、支援灾区建设等,至今累计捐款捐物超千万元,他认为:“佛教的慈悲不是口号,而是要落实到帮助众生的具体行动中。”这种“慈悲济世”的践行,让佛法的精神在社会中焕发出温暖的光芒。

思想传承:智慧与启迪(晚年阶段)

步入晚年,仁禅法师虽已年逾八旬,仍笔耕不辍,致力于佛学经典的整理与著述,他先后出版《禅与人生智慧》《仁禅法师开录》《净土与现代生活》等十余部著作,将毕生修行感悟融入字里行间,为后学者提供了宝贵的修行指南,在思想传承上,他强调“以戒为师,以法为依”,鼓励年轻僧人“深入经藏,解行并重”,同时主张佛教应与时俱进,与现代科技、文化相结合,如利用新媒体平台传播佛法,让古老的智慧在数字时代焕发新生。

对于年龄,仁禅法师常淡然处之:“岁月不饶人,但心不老,只要心中有佛法,有众生,便无老病之苦。”他以自身的修行经历证明,年龄的增长不是障碍,而是智慧沉淀的契机,真正的“年轻”源于对佛法的坚定信仰与对众生的无限慈悲。

仁禅法师生平重要节点表

| 时间(年龄阶段) | 重要事件 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 20世纪40年代末-60年代 | 出生于佛教家庭,剃度出家 | 种下善根,确立修行初心 |

| 20世纪70-80年代 | 参访名山古刹,受具足戒,闭关修行 | 深化戒定慧,形成禅净双修理念 |

| 20世纪90年代 | 创建修复道场,启动弘法事业 | 推动人间佛教实践,搭建弘法平台 |

| 21世纪初至今 | 发起慈善项目,著书立说,培养后学 | 融合佛法与现代生活,传承佛教智慧 |

相关问答FAQs

Q1:仁禅法师的“禅净双修”理念具体指什么?如何践行?

A:仁禅法师的“禅净双修”理念强调禅宗的“明心见性”与净土宗的“持名念佛”相结合,禅修旨在通过观照自性、止散乱心,开发内在的般若智慧;净土法门则以持名念佛为方便,求生净土,成就菩提,践行时,可在日常生活中以“禅心”处事——保持专注与觉察,不执着于外境;同时每日坚持念佛,培养对西方极乐世界的信心与向往,法师认为,二者相辅相成,禅能净心,净能导禅,最终达到“定慧等持,自他兼利”的修行境界。

Q2:仁禅法师对当代佛教青年有哪些寄语?

A:仁禅法师常对佛教青年说:“学佛先学做人,做人重在发心,要发菩提心,行菩萨道,将个人修行与利益众生结合起来;其次要‘解行并重’,既要深入经论,理解佛法义理,更要落实到持戒、布施、忍辱等实践中;最后要‘与时俱进’,善用现代科技与文化传播佛法,同时保持出家人的本分,淡泊名利,精进办道,佛法的生命力在于实践,青年的责任在于让古老智慧在新时代绽放光芒。”