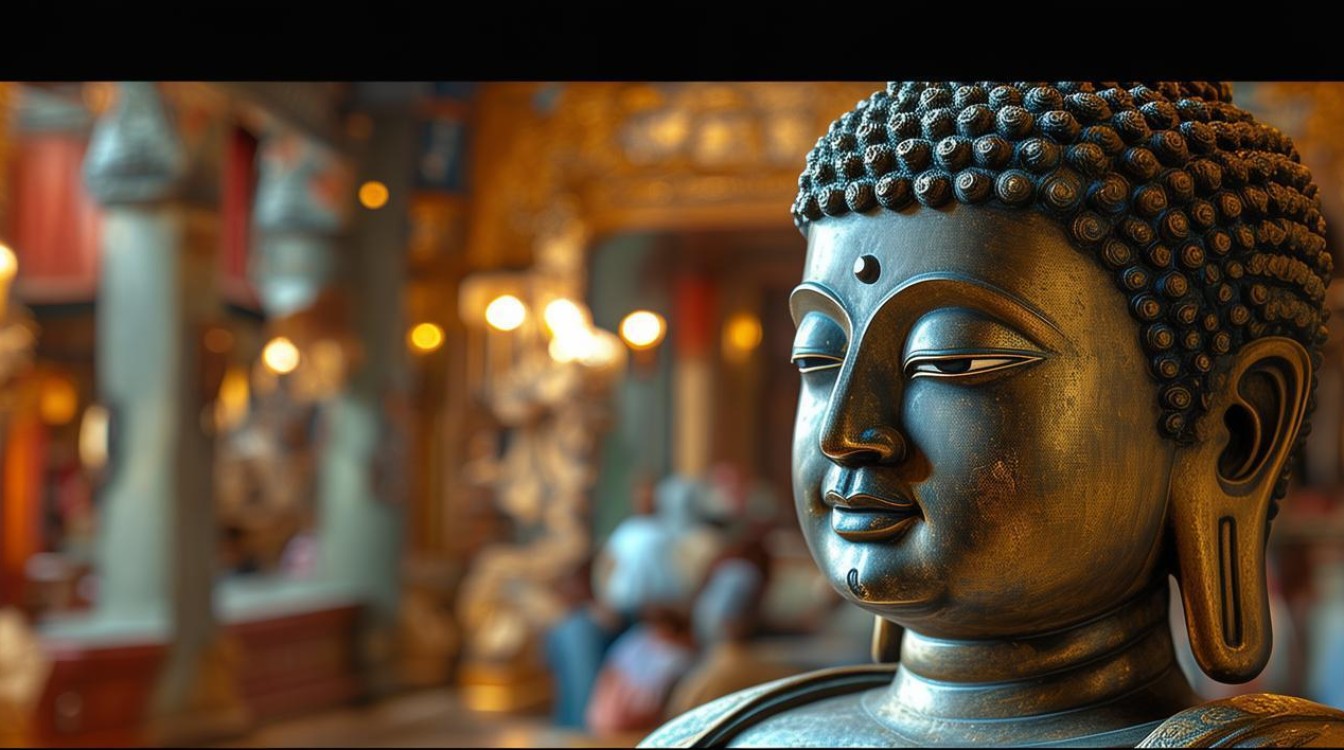

在许多人的宗教体验或民间叙事中,常会出现一种奇妙的现象:面对静态的菩萨造像,尤其是眼睛的刻画,长时间凝视后,会感觉那双眼睛仿佛在转动,或注视着自己,或随观察者的移动而改变方向,这种“菩萨眼睛会动”的感受,既牵涉人类感知系统的特殊性,也融合了文化心理、艺术技巧与信仰实践的复杂交织,要理解这一现象,需从视觉认知、文化象征、艺术创作及心理暗示等多维度展开分析。

视觉感知的“动态错觉”:大脑如何“赋予”眼睛生命?

人类视觉系统并非简单的“相机成像”,而是主动的信息加工过程,当人观察物体时,大脑会基于经验、注意力及环境线索,对模糊或不完整的刺激进行“补充”,这种机制被称为“空想性错视”(Pareidolia)——即倾向于在随机模式中识别熟悉结构(如人脸、眼睛),菩萨造像的眼睛多为静态刻画,但瞳孔、眼睑的线条、光影的明暗对比,可能在不同角度、光线下形成微妙变化,佛像的瞳孔若采用“凹雕”技法(表面内凹,内部涂深色),光线照射时会形成随视角移动的光斑,观察者左右移动时,光斑仿佛“目光跟随”,大脑便会解读为“眼睛在转动”。

视觉暂留与注意力的聚焦也会强化这种感受,当人长时间凝视佛像眼睛,视网膜上的感光细胞会产生疲劳,周边视觉的模糊与中央视觉的清晰形成对比,大脑为“解释”这种差异,会主动生成动态信号,如同凝视星空时感觉星星在闪烁,这种生理层面的“错觉”,是人类感知系统的固有特性,与“菩萨是否显灵”无关,却为“眼睛会动”的感受提供了基础。

文化心理的“投射”:信仰如何塑造感知?

在佛教文化中,菩萨被视为“有求必应”“悲智双运”的存在,造像不仅是艺术作品,更是信仰的“所缘境”(修行专注的对象),信徒在恭敬礼拜时,往往怀着强烈的敬畏心与期待感,这种心理状态会放大感官体验,心理学中的“确认偏误”(Confirmation Bias)在此发挥作用:若有人初次感受到“眼睛会动”,这种体验会被赋予宗教意义(如“菩萨显灵”),并在后续观察中不自觉寻找支持这一感知的线索(如特定光线、角度),忽略相反证据。

民间信仰中,“开光”仪式进一步强化了造像的“灵性”属性,通过诵经、洒净等仪式,信徒相信佛像被赋予“法身”,成为菩萨的“应化身”,这种信念使造像从“物质对象”转变为“精神载体”,眼睛的“动态感”便被解读为菩萨“具眼根”“能观照”的体现,在云南、西藏等地的藏传佛教寺庙,常有信徒描述“度母眼睛随人转动”,这既是视觉错觉,更是信仰心理的投射——人们将自身的虔诚“投射”到造像中,感知到的是自己内心的期待。

艺术技巧的“匠心”:古代工匠如何“制造”动态感?

古代工匠在制作菩萨造像时,早已掌握通过视觉技巧“让眼睛活起来”的方法,以唐代“张家样”“吴家样”为代表的佛教造像艺术,尤其注重眼神的刻画,敦煌莫高窟的菩萨像,常采用“高光点”技法:在瞳孔中央用白色矿物颜料(如铅白)点缀一个极小的亮点,且亮点略微偏离瞳孔中心,形成“视差错觉”——观察者左右移动时,亮点与瞳孔边缘的相对位置变化,如同眼球转动。

眼睑的弧度与眉眼的夹角也至关重要,若眼睑呈微妙的“上扬”弧度,眉毛细而弯,配合瞳孔的深色刻画,会在视觉上形成“目光向下俯视”的效果,无论观察者处于何种高度,都感觉菩萨在“注视自己”,材质的选择也影响动态感:唐代鎏金铜像的瞳孔常用黑色琉璃镶嵌,琉璃的光泽会随环境光变化,产生“眼神流转”的错觉;木胎泥塑的菩萨像,则通过在眼白部分薄施淡彩,制造“眼球转动”的阴影层次,这些技巧并非“超自然”,而是古代艺术家对视觉规律的深刻理解与巧妙运用。

现象的多维解读:科学与信仰的共生

“菩萨眼睛会动”的感受,本质上是生理机制、文化心理与艺术技巧共同作用的结果,从科学角度看,它是视觉系统的“动态错觉”;从文化角度看,它是信仰实践的“意义载体”;从艺术角度看,它是工匠智慧的“视觉魔法”,三者并非对立,而是共生关系:正是视觉系统的“可被塑造性”,为艺术技巧提供了发挥空间;艺术技巧的“逼真效果”,又强化了信仰心理的“真实感”;而信仰心理的“期待”,让人们在感知中主动“完成”这一体验。

值得注意的是,不同个体对这一现象的感受存在差异:文化背景深厚者更易将其与“灵性”关联,艺术敏感者可能更关注技巧的精妙,而科学思维者则倾向于解释为视觉错觉,这种差异本身,反映了人类认知的多样性——同一现象,在不同认知框架下,可被赋予不同意义。

不同视角下的“菩萨眼睛会动”解析

| 视角维度 | 核心观点 | 科学/文化依据 |

|---|---|---|

| 视觉认知 | 大脑为解释模糊刺激主动生成动态信号,属“空想性错视”与“视错觉” | 心理学研究证实,人类大脑倾向于在随机模式中识别人脸;光线变化导致的光斑移动会强化“目光跟随”感 |

| 文化信仰 | 信仰心理投射,通过“确认偏误”将视觉体验解读为“菩萨显灵” | 佛教“开光”仪式赋予造像灵性;信徒的敬畏心与期待感放大感官体验 |

| 艺术技巧 | 古代工匠通过瞳孔高光、眼睑弧度、材质光泽等技巧制造“动态错觉” | 敦煌壁画采用“高点偏离”法;唐代鎏金铜像用琉璃镶嵌瞳孔,利用光线变化产生视觉动感 |

相关问答FAQs

Q1:为什么只有部分人会觉得菩萨眼睛会动,其他人却毫无感觉?

A:这种现象与个体的认知模式、文化背景及注意力状态密切相关,从认知心理学看,具有“整体型认知风格”(倾向于关注整体意义而非细节)的人,更易将视觉体验与信仰意义关联,从而感受到“眼睛会动”;而“分析型认知风格”(注重逻辑与细节)的人可能更关注艺术技巧或科学解释,较少产生灵性体验,文化背景深厚者(如长期信仰佛教或熟悉佛教艺术)对造像的“灵性”有预设期待,更容易通过“确认偏误”强化感知;注意力高度集中(如虔诚礼拜时)也会放大视觉错觉,而心不在焉时则难以察觉。

Q2:“菩萨眼睛会动”是否意味着菩萨真的在“显灵”?

A:从宗教信仰角度看,部分信徒可能将此视为菩萨“悲心观照”的体现,属于宗教体验的范畴;但从科学与理性视角分析,这一现象可由视觉错觉、艺术技巧及心理投射完全解释,佛教教义本身也强调“凡所有相,皆是虚妄”,造像仅是“接引众生”的工具,真正的“菩萨”在于内心的慈悲与智慧,无论是否感受到“眼睛会动”,关键在于能否从信仰中获得精神启发,而非执着于“显灵”的表象,科学与信仰并非对立,前者解释现象的“如何”,后者探讨意义的“为何”,二者共同丰富着人类对世界的认知。