在佛教造像与经典叙事中,菩萨常以慈悲与智慧度化众生,其手中法器各有深意,若问“那个菩萨拿剑”,最常被提及的便是文殊菩萨——尤其是藏传佛教中“文殊利剑”的经典形象,那柄悬于腰间或持于手中的宝剑,并非凡俗兵器,而是“般若智慧”的具象化象征,承载着断烦恼、破无明、证菩提的深层密意。

文殊菩萨作为佛教中“智慧第一”的大菩萨,其核心职能是启迪众生智慧,断除愚痴,在《文殊师利宝藏陀罗尼经》等经典中,文殊菩萨的形象常与“慧剑”关联:剑象征“般若波罗蜜多”,即能照见实相、超越分别的究竟智慧,这把剑并非以锋利伤物,而是以“锐利”破除众生的“无明”——即对“我”的执着、对“法”的分别,以及对世界“常、乐、我、净”的错误认知,正如《大智度论》所言:“般若如大火聚,一切烦恼薪皆焚之。”文殊手中的剑,便是这团“智慧之火”的化身,能烧尽一切障碍,让众生回归本具的佛性。

从象征内涵看,文殊菩萨的剑至少包含三重深意,其一为“断烦恼剑”,佛教认为,众生因“贪、嗔、痴”三毒造业受苦,而智慧如利剑,能直接斩断烦恼根。《维摩诘经》中,文殊菩萨以“智慧剑”破除维摩诘居士所设的“不二法门”之辩,象征超越二元对立的智慧,能消解一切执念,其二为“降伏外道剑”,这里的“外道”并非指特定宗教,而是泛指与真理相悖的邪见、偏见,文殊菩萨的剑代表智慧的权威,能降伏一切错误认知,引导众生走向正道,其三为“连接空性剑”,般若智慧的核心是“空性”,即万法皆因缘和合,无自性,剑的“锋利”象征不落两边的中道智慧,既不执着“有”,也不执着“空”,能穿透现象直达本质。

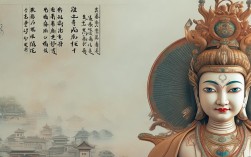

在不同佛教传统中,文殊菩萨持剑的形象略有差异,汉传佛教中,文殊菩萨多骑青狮,手持青莲或经箧,象征智慧清净;但在藏传佛教中,尤其是格鲁派(黄教)的造像传统中,文殊菩萨常被描绘为头戴五佛冠,身披璎珞,一手持剑(或剑悬于侧),一手持经箧或莲花,剑柄常缠绕经卷或金刚杵,强调“智慧与方便双运”——智慧为剑,方便为经,二者结合方能普度众生,这种形象在唐卡、寺院壁画中尤为常见,成为藏传佛教中文殊菩萨的标志性特征。

| 菩萨名 | 法器组合 | 核心象征 | 经典出处 | 文化影响 |

|---|---|---|---|---|

| 文殊菩萨 | 剑+经箧/莲花 | 智慧断惑、般若空性 | 《文殊师利所说般若波罗蜜多经》 | 汉传内省、藏传降伏、艺术创作 |

| 金刚手菩萨 | 金刚剑+金刚杵 | 降魔护法、威权破障 | 《金刚手菩萨降伏一切部多心咒》 | 密宗护法仪轨、藏传寺院护法神像 |

值得注意的是,文殊菩萨的“剑”并非世俗意义上的暴力工具,而是“慈悲与智慧”的统一体,菩萨的慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,智慧则是“洞悉缘起,照见实相”的觉性,持剑的文殊菩萨,看似威严,实则以智慧为众生“开刀治病”,切除烦恼的“毒瘤”,最终目的是让众生离苦得乐,正如《华严经》所言:“文殊师利,智慧广大,能断众生烦恼根本。”这把剑,始终指向众生的内心,而非外在的敌人。

在文化流变中,文殊持剑的形象也影响了艺术、文学乃至民间信仰,敦煌莫高窟的壁画中,文殊菩萨的剑被描绘为火焰缠绕,象征智慧之威;明代小说《封神演义》中,文广菩萨(文殊化身)的“智慧剑”成为破除邪术的法宝,体现了佛教智慧在民间叙事中的转化,当代文化中,“文殊慧剑”更成为“以智慧解决问题”的象征,鼓励人们在面对困境时,以理性与觉悟破迷开悟。

相关问答FAQs

Q1:为什么文殊菩萨拿剑而不是其他法器?

A1:文殊菩萨的核心职能是“智慧度生”,而剑在象征体系中最能体现“智慧的特性”——锋利、精准、能破障碍,相比莲花(清净)、经箧(智慧储存),剑更强调“行动力”:智慧不仅是理论,更要“断烦恼、破无明”,剑成为文殊菩萨“智慧利他”的具象化表达,尤其在藏传佛教中,突出“智慧降伏愚痴”的实践意义。

Q2:文殊菩萨的剑是否代表暴力?

A2:不,佛教强调“慈悲为本,方便为门”,文殊菩萨的剑是“智慧”的象征,而非暴力工具,暴力是“嗔心”的表现,与菩萨的“无缘大慈”相悖;而智慧剑是“对治烦恼”的手术刀,针对的是众生的“无明”,而非外在伤害,正如《大般若经》所言:“菩萨行般若时,不见能断、所断,不见能降、所降。”剑的象征意义在于“破除执着”,而非物理层面的破坏。