在佛教经典中,菩萨是“菩提萨埵”的简称,意为“觉悟的有情”,代表着自觉觉他、自利利行的修行者,与已然圆满佛果的佛陀不同,菩萨处于“因位”,以“上求佛道、下化众生”为根本愿行,成为佛教教义中慈悲与智慧的象征,佛教经典对菩萨的记载浩如烟海,从《华严经》《法华经》到《维摩诘经》《楞严经》,不仅塑造了菩萨的崇高形象,更构建了一套完整的菩萨道修行体系,深刻影响了佛教文化的内核。

菩萨的核心特质体现为“悲智双运”。“悲”指“无缘大慈,同体大悲”,即以众生苦为己苦的慈悲心,《大智度论》中说“菩萨见一切众生中受苦者,则生大悲,如母子遇”;“智”指“般若智慧”,即洞彻诸法实相的智慧,《金刚经》强调“菩萨于法,应无所住而生其心”,要求菩萨在度化众生时不执着于相,二者相辅相成,缺一不可,正如《大般若经》所言“般若波罗蜜多,能至一切智地;慈悲亦能至一切智地”,悲为智之体,智为悲之用。

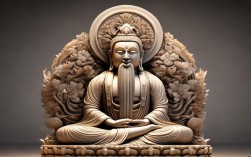

佛教经典对菩萨形象的塑造,既有象征性的表法,也有具体事迹的展开,从象征意义看,菩萨常手持特定法器或坐骑,如文殊菩萨持慧剑表智慧断烦恼、骑青狮表智慧威猛;观音菩萨持杨枝净瓶表慈悲普润、坐莲台表清净无染;普贤菩萨持如意表愿行圆满、骑白象表愿行广大,这些象征并非随意设定,而是经典教义的物化表达,帮助修行者直观理解菩萨精神,从具体事迹看,《法华经·观世音菩萨普门品》记载观音菩萨“游诸国土,度脱众生”,遇火难、水难、刀难时,称其名号即可得救;《地藏经》中地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,展现了菩萨为救众生不惜入尽地狱的牺牲精神;《维摩诘经》则通过维摩诘居士“虽处居家,不著三界;虽示有妻子,常修梵行”的菩萨行,说明菩萨可在世俗中修行,强调“烦恼即菩提,生死即涅槃”的不二法门。

菩萨的修行阶位在经典中也有明确划分,如《瑜伽师地论》提出“十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉”的五十二位,十地”是菩萨从初发心到接近佛果的关键阶段,初名“欢喜地”,证悟我法二空,生大欢喜;二名“离垢地”,持戒清净,离诸过犯;乃至第十“法云地”,如大云普覆,具足无边功德,每一阶位都对应不同的修行境界与度化众生的能力,构成了菩萨从凡夫到成佛的完整路径。

佛教经典中的菩萨不仅是信仰对象,更是修行者的榜样,其“先人后己、自度度人”的精神,通过“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)和“四摄”(布施、爱语、利行、同事)的实践方法,为佛教徒提供了具体的修行指南,无论是《华严经》中“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的普贤行愿,还是《无量寿经》中“成就众生,净佛国土”的发菩提心,都彰显了菩萨道“以众生为中心”的价值取向,成为佛教慈悲济世思想的核心源泉。

以下为佛教经典中重要菩萨的简要梳理:

| 菩萨名号 | 核心特质 | 经典依据 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 文殊师利 | 大智慧 | 《文殊师利般若经》 | 智慧辩才,断除烦恼 |

| 观音菩萨 | 大慈悲 | 《法华经·普门品》 | 慈悲救苦,有求必应 |

| 普贤菩萨 | 大行愿 | 《华严经·普贤行愿品》 | 誓愿深广,实践修行 |

| 地藏菩萨 | 大愿力 | 《地藏菩萨本愿经》 | 度化众生,地狱不空 |

| 弥勒菩萨 | 大欢喜 | 《弥勒上生经》《下生经》 | 未来佛,慈氏菩萨 |

相关问答FAQs

Q1:菩萨和佛的区别是什么?

A1:核心区别在于修行阶位和觉悟圆满度,佛是“果位”,已圆满断除一切烦恼、具足一切智慧(“三觉圆满”:自觉、觉他、觉行圆满),如释迦牟尼佛;菩萨是“因位”,虽已发菩提心、修菩萨道,但尚未断尽烦恼、智慧未圆满,仍需“上求佛道、下化众生”,简单说,佛是“已成的觉悟者”,菩萨是“正在修行的觉悟者”,二者以“是否圆满佛果”为分界。

Q2:为什么佛教经典中菩萨多为男性形象?

A2:这主要与佛教文化背景和象征意义有关,在印度早期佛教中,菩萨形象并无明确性别区分,男性形象更多是为了体现菩萨“勇猛精进”的修行特质(如“菩萨当如师子王,无所畏怖”),随着佛教传播,部分菩萨(如观音菩萨)在东亚文化中逐渐出现“女相”,这其实是“随类应化”的体现——菩萨为度化众生,可示现不同身形(如《楞严经》中观音菩萨示现三十二应身),性别并非本质,经典中菩萨的“男相”本质是象征其“阳刚、勇猛”的修行精神,而非固定性别。