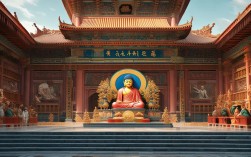

寺庙作为佛教文化的重要载体,不仅是僧侣修行的道场,更是佛学理念传播与实践的具象化空间,其核心理念深植于佛教经典,通过建筑、仪式、僧团生活与信众互动,将抽象的教义转化为可感知的生命智慧,引导人认识自我、净化心灵、趋向觉悟。

慈悲是寺庙佛学理念的灵魂,佛教强调“无缘大慈,同体大悲”,认为一切众生皆有佛性,苦难源于无明与执着,寺庙通过“慈悲门”的建筑象征、放生护生的实践活动,以及僧侣对信众的耐心开示,将慈悲精神具象化,许多寺庙设有“慈悲院”,为贫困者提供食宿,或组织义工团队参与社会救助,让“拔苦与乐”从理念走向行动,这种慈悲不仅指向他人,也包含对自我的接纳——通过忏悔仪式,让人学会宽恕自己与他人,化解内心的嗔恨与对立。

智慧是佛学理念的核心指向,寺庙以“般若”智慧引导人破除迷思,般若并非世俗的知识,而是“照见五蕴皆空”的实相智慧,在禅堂中,僧侣与信众通过“打坐参禅”“看话头”等方式,观照念头生灭,体认“无我”之理;讲经堂内,法师以《心经》《金刚经》为蓝本,用生活化的语言阐释“色即是空,空即是色”,帮助人放下对物质与名利的执着,寺庙的“智慧灯”仪式(点灯象征破无明)与“无相匾”(匾额无字,寓意不落文字相),都在传递“言语道断,心行处灭”的终极智慧。

因果理念是寺庙伦理教化的基石,强调“善恶业报,自作自受”,寺庙通过“因果堂”的壁画(如“地狱变相图”)、劝善楹联(如“欲知前世因,今生受者是;欲知后世因,今生作者是”),以及盂兰盆节的孝亲报恩法会,让人明晰“善有善报,恶有恶报”的宇宙法则,这种理念并非恐吓,而是提醒人对自己的行为负责——僧侣在授五戒时,会强调“戒为无上菩提本”,通过持戒止恶,积累善因,最终导向解脱。

无常观是寺庙对生命本质的深刻揭示,以“诸行无常”引导人珍惜当下,寺庙的“无常院”常陈列骷髅、骨塔等意象,配合“是日已过,命亦随减,如少水鱼,斯有何乐”的警策偈,让人体认生命短暂、世事变迁,这种无常观并非消极,而是催人精进——通过每日的早课、过斋,培养“念念无常”的觉知,从而放下对永恒的执念,专注修持。

中道思想是寺庙修行的实践原则,倡导“不落两边,中道第一义”,佛教反对极端苦行与纵欲享乐,寺庙的修行生活严格遵循“中道”:僧侣每日过堂(吃饭)时,需“食存五观”(观想食物来之不易、功德等),既不暴饮暴食,也不刻意断食;禅修中既不追求“空”的虚无,也不执着“有”的实相,保持“不取于相,如如不动”的平衡心态,这种中道智慧,为现代人提供了应对焦虑、浮躁的良方——在忙碌与闲适、物质与精神之间找到平衡。

| 佛学理念 | 核心内涵 | 寺庙实践形式 | 对信众的引导作用 |

|---|---|---|---|

| 慈悲 | 无缘大慈,同体大悲 | 放生、慈善、僧侣关怀 | 培养同理心,践行利他 |

| 智慧 | 般若照见五蕴皆空 | 禅修、讲经、无相象征 | 破除我执,明心见性 |

| 因果 | 善恶业报,自作自受 | 因果壁画、授戒、法会 | 止恶行善,承担生命责任 |

| 无常 | 诸行无常,生灭变异 | 无常院、警策偈、精进修行 | 珍惜当下,放下执着 |

| 中道 | 不落两边,中道第一义 | 持戒禅定慧平衡、过堂 | 避免极端,内心平和 |

寺庙的佛学理念,本质上是对生命真相的探索与对生命境界的提升,它通过仪式化的空间、生活化的修行与互动化的教化,让古老的智慧在现代生活中焕发生机,为迷茫者提供方向,为痛苦者带来慰藉,最终引导人走向内心的觉悟与安宁。

FAQs

-

问:寺庙的佛学理念与现代社会的心理健康有何关联?

答:寺庙的慈悲、智慧、无常等理念对心理健康有积极作用,慈悲实践(如志愿服务)能提升幸福感,破除自我中心;般若智慧帮助人认清烦恼的本质(如“我执”是焦虑根源),减少执着;无常观让人接受变化,降低对失控的恐惧,这些理念与心理学中的“正念疗法”“认知行为疗法”有共通之处,为现代人提供了调节情绪、心理减压的精神资源。

-

问:非佛教徒可以从寺庙的佛学理念中获得什么启发?

答:非佛教徒同样可从中受益,因果观启示人“种善因得善果”,在职场与生活中坚守诚信与责任;中道思想教导人平衡工作与生活、物质与精神,避免极端;无常观让人珍惜当下,重视亲情与健康,这些理念超越了宗教界限,是普世的生命智慧,能帮助人建立积极、豁达的人生态度。