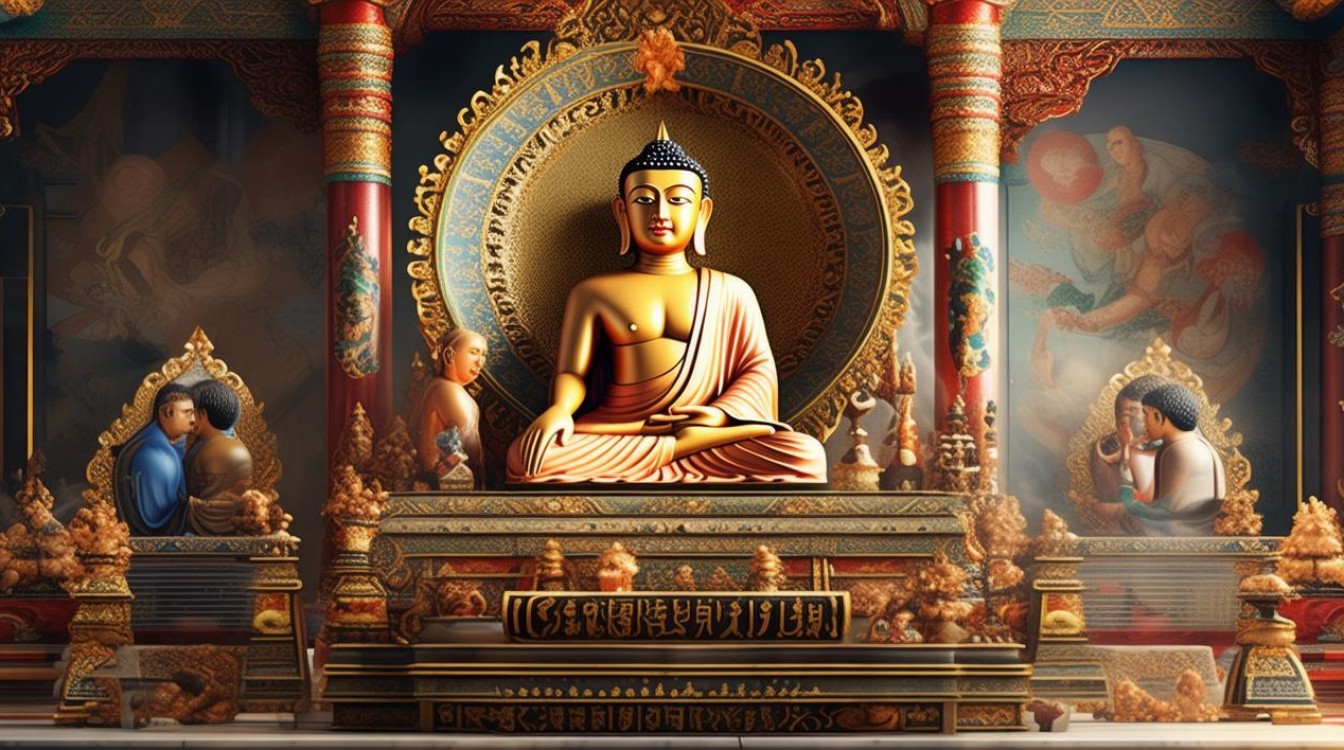

寺庙供养三宝是佛教中重要的修行实践,也是佛教徒积累资粮、培植福报、开启智慧的重要途径。“三宝”即佛宝、法宝、僧宝,是佛教信仰的核心对象,供养三宝不仅是对三宝的恭敬与护持,更是修行者自我净化、趋向觉悟的方便法门,从教义而言,三宝是众生离苦得乐的究竟归依处,供养三宝如同在福田中播种,未来必能收获福慧的果实。

三宝的定义与供养的意义

佛宝指圆满觉悟的圣者,如释迦牟尼佛、阿弥陀佛等,是真理的发现者和教导者;法宝是佛陀所说的教法,包括经、律、三藏典籍,是引导众生解脱的指南针;僧宝是依教修行、住持佛法的僧团,如比丘、比丘尼等,是佛法的实践与传承者,三者一体,缺一不可:佛宝是导师,法宝是道路,僧宝是同行者,共同构成众生解脱的依怙。

供养三宝的意义,从佛教“福田”思想来看,三宝是“最胜福田”——供养如同在肥沃的田地播种,以恭敬心、清净心、慈悲心为种子,必能收获福报与智慧的果实。《地藏经》云:“舍一得万报”,供养三宝不仅能获得现世的安乐(如身体健康、家庭和睦、事业顺遂),更能成就来世的善果,最终导向究竟的解脱,供养三宝也是对治贪嗔痴烦恼的修行:通过布施财物,破除我执;通过恭敬三宝,培植谦下之心;通过忆念三宝功德,增长正念信心。

供养三宝的具体方式

供养三宝的方式多样,可分为“物质供养”与“法供养”两大类,其中法供养更为究竟,是佛教强调的核心。

(一)物质供养:以物表敬,培植福报

物质供养是通过供品表达对三宝的恭敬,主要包括供佛、供法、供僧三个方面:

-

供佛:在寺庙殿堂或家中佛堂,以香、花、灯、涂、果、乐“六供养”为主。

- 香:表戒定真香,燃烧自己、普熏十方,寓意以戒定慧灭除贪嗔痴;

- 花:表无常与庄严,鲜花象征短暂的美好的当下,提醒众生珍惜时光、精进修行;

- 灯:表智慧光明,破除无明黑暗,引导众生走向觉悟;

- 涂(涂香):表清净无垢,以香气象征身口意的清净;

- 果:表因地修行、果报成熟,提醒众生“善恶业不失,因缘果不虚”;

- 乐:表欢喜心,以音乐供养,令三生欢喜,增长善法。

还可供净水(表清净平等)、食品(表惜福感恩)等,供品需以清净、新鲜、适量为原则,避免奢华浪费。

-

供法:主要指对佛经、法器的护持,如印制经书、流通法宝、修补经卷、供养法鼓、钟、磬、木鱼等法器,法宝是三宝中的“真理宝藏”,护持法宝即是延续佛法慧命,让更多众生得闻正法。《华严经》云:“诸供养中,法供养最”,对法的恭敬与护持,是物质供养中最深层的体现。

-

供僧:即对僧众的布施,包括饮食(斋饭)、衣服(僧袍)、卧具(被褥)、汤药(医药)“四事供养”,以及供养寺庙日常所需(如水电、修缮费用),僧宝是住持佛法的主体,供僧不仅是对僧众生活的护持,更是让僧团能安心修道、续佛慧命。《四十二章经》记载,佛陀曾言“饭恶人百,不如饭一善人;饭善人千,不如饭持戒者一”,可见供僧功德之殊胜。

(二)法供养:以心践行,成就究竟

法供养是超越物质形式的供养,强调以修行实践利益众生,是佛教推崇的“最胜供养”。《普贤行愿品》中明确指出“十种法供养”,包括:如说修行供养、利益众生供养、摄受众生供养、代众生苦供养、勤修善根供养、不舍菩萨业供养、不离菩提心供养、于诸众生起大慈悲供养、满足众生愿供养、修习无量供养等,简言之,法供养的核心是“自利利他”:

- 如说修行:依教奉行,将佛法融入日常生活,持戒、修定、发慧;

- 利益众生:以慈悲心帮助他人,如讲经说法、慈善救济、救苦救难;

- 护持正法:弘扬佛法,破除外道邪见,维护佛教的清净与正见。

法供养之所以“最胜”,因其能直接对治烦恼、增长智慧,最终导向解脱,而非仅停留在福报层面,正如《金刚经》所言“若有人受持读诵此经,乃至四句偈,为他人说,其福胜布施三千大千国土满七宝施”,法供养的功德是物质供养无法比拟的。

寺庙在供养三宝中的角色

寺庙是三宝的住处,是众生供养三宝、共修佛法的重要场所,从历史渊源看,寺庙(伽蓝)本是佛陀时代的“精舍”,是僧团修行、讲经、接纳信众的中心;在佛教发展中,寺庙逐渐成为信仰的核心载体,承载着供养、护持、传承三宝的功能。

供养寺庙本身即是对三宝的间接供养:修缮殿宇、维护道场,是为三宝提供安住之所;添置供具、庄严佛像,是让众生对三宝生起恭敬心;护持僧众日常所需,是保障僧团能安心办道,寺庙也是众生培福修慧的“福田”:通过参与寺庙法会(如浴佛节、盂兰盆会)、听经闻法、禅修共修,信众不仅能深化对三宝的信仰,更能在集体修行中增长善根、消除业障。

需要强调的是,寺庙供养的核心是“护持三宝”而非“形式崇拜”,信众到寺庙供养,应注重发心的清净:若为攀比富贵而供高价供品,或为求世间福报而执着感应,则偏离了供养的本意;若以恭敬心、慈悲心践行,哪怕只是一瓣心香、一句佛号,也能获得无量功德。

供养三宝的功德与注意事项

(一)功德利益

供养三宝的功德,在经典中多有阐述,概括而言包括:

- 世间福报:得人天善果,获财富、健康、长寿、眷属等安乐;

- 出世间智慧:破除无明,开悟见性,趋向解脱;

- 究竟成佛:通过福慧双修,最终圆满佛果,度化一切众生。《盂兰盆经》中,目犍连尊者因供养僧众,救度母亲脱离饿鬼道;《药师经》中,供养药师佛,可消灾延寿、得善果报,皆是其例证。

(二)注意事项

- 发心清净:供养时应以“恭敬心、慈悲心、菩提心”为本,避免贪求回报、攀比炫耀,正如《地藏经》所言:“南阎浮提众生,起心动念,无不是业,无不是罪”,若发心不净,即使供养珍宝,功德也大打折扣。

- 量力而行:供养应根据自己的经济能力,不执着于供品贵贱,富贵者不骄奢,贫贱者不自卑。《阿含经》中,佛陀曾赞叹贫女以一盏灯供养佛塔,发心清净,其功德胜过富人供满室灯烛,正是“心重于物”的体现。

- 重视法供养:物质供养是入门方便,法供养才是究竟,信众应在供养后,进一步践行“受持正法、利益众生”,将供养的功德转化为修行的动力,这才是对三宝最究竟的护持。

寺庙供养三宝是佛教徒修行的重要法门,既是表达对三宝的恭敬与感恩,也是积累资粮、净化心灵的途径,从物质供养的“相”到法供养的“性”,核心在于“心”——以清净心、慈悲心、菩提心践行供养,才能获得真实的福慧功德,正如《普贤行愿品》所言:“所有功德,皆悉回向尽法界、虚空界一切众生”,愿众生在供养三宝的过程中,远离颠倒梦想,究竟涅槃,自利利他,共成佛道。

相关问答FAQs

Q1:普通人时间有限,如何在日常生活中践行供养三宝?

A:日常生活中践行供养三宝,不必拘泥于形式,关键在于“心念”与“行动”的结合,晨起漱口后,以一杯清水供佛(象征清净);工作前,合掌念诵“供养佛,供养法,供养僧”,提醒自己以恭敬心待人接物;遇到需要帮助的人,以慈悲心伸出援手(利益众生即是供养僧宝);读诵一段佛经或听一次经讲(如法供养);不浪费食物,珍惜福报(惜福即是供养),可在阳台或书房设置简单佛堂,每日供花(鲜花或仿真花)、供水,培养对三宝的恭敬心,这些行为看似微小,但长期坚持,能逐渐转化心念,让供养融入生活。

Q2:供养三宝时,是否必须购买昂贵的供品?供品选择有什么讲究?

A:佛教强调“心重于物”,供养三宝的核心是“恭敬心”,而非供品的价格。《地藏经》中,佛陀曾开示“若有众生,供养佛塔,乃至一香、一花、一灯、一涂香、一饮食,乃至一合掌,一低头,因于此事,发起善心,获福无量”,可见哪怕是最简单的供品,只要发心清净,功德都不可估量,供品选择需遵循“清净、新鲜、适量”原则:避免使用荤腥(如酒肉、葱蒜,因气味污浊,对三宝不敬)、过期或腐烂的物品(如枯萎的花果、变质的食品);可选用鲜花(象征无常与庄严)、清水(表清净)、水果(表善果)、素斋(表慈悲)等,经济条件有限时,甚至可以“心香”供养——至诚念诵“南无本师释迦牟尼佛”或诵经,以虔诚心代替物质供品,同样能获得三宝加持。