佛教僧侣所穿的袈裟,是佛教文化中最具象征性的服饰之一,承载着深厚的宗教内涵与历史传承,梵语“kasaya”音译为“迦沙曳”,意译为“不正色”或“坏色”,因袈裟采用青、黄、赤、黑等“坏色”(非正色,朴素低调)制成,区别于世俗的华丽衣饰,象征着僧侣远离贪染、追求解脱的修行志向。

历史起源与规制

袈裟的起源可追溯至佛陀时代,据《四分律》记载,佛陀最初允许僧侣使用“粪扫衣”,即拾取遗弃的布片拼接而成,既体现简朴,也避免杀生(因新布需裁剪,可能浪费生命资源),后随信众供养增多,逐渐形成统一的规制,汉传佛教中,袈裟通常分为三种,称为“三衣”,对应不同修行场景:

| 名称 | 梵语音译 | 层数/长度 | 用途 | 颜色特点 |

|---|---|---|---|---|

| 五衣 | 安陀会 | 五条布条拼接 | 日常劳作、就寝时穿 | 浅褐色、土色,最朴素 |

| 七衣 | 郁多罗僧 | 七条布条拼接 | 礼佛、诵经、集体活动时穿 | 较五衣稍深,黄褐色为主 |

| 大衣 | 僧伽梨 | 九条至二十五条布条 | 重要仪式、外出弘法、冬季保暖 | 深褐、赭红,最庄严 |

这“三衣”又统称“袈裟”,其中大衣因布条最多、面积最大,又称“重衣”或“杂碎衣”,象征僧侣肩负的弘法重任。

象征意义与精神内涵

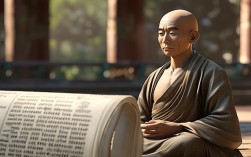

袈裟不仅是服饰,更是佛教精神的具象化,其一,“坏色”象征断除对物质的执着,避免引发贪欲;其二,袈裟上的“田相”(方形格纹)被称为“福田衣”,寓意僧侣是众生的“福田”,信众供养袈裟如同播种福田,而僧侣穿着则需常怀利他之心,如田地滋养万物,其三,搭肩的方式(右衽)和系带的方法,均体现“威仪庠序”,提醒僧侣言行端正,以身作则。

在汉传佛教中,袈裟的颜色也有特定含义:黄色多用于高僧大德,象征智慧与权威;青色(缁色)为普通僧侣常用,代表清净与谦卑;藏传佛教的袈裟则多采用绛红色,象征密法的修持,并常以金线绣制图案,体现地域文化的融合。

穿着规范与文化影响

穿着袈裟需遵循严格的戒律,如“着衣五法”:需在清净处、恭敬心、按顺序、平整搭、不轻浮,汉传佛教中,僧侣常将袈裟披搭在“偏衫”(内衣)外,再系“绦带”,整体庄重肃穆;藏传佛教则将袈裟与“僧裙”搭配,形成独特的“三衣”体系。

袈裟的文化影响远超宗教范畴,在艺术中,敦煌壁画、佛教造像中的僧侣形象均以袈裟为重要标识;文学作品中,袈裟常成为“高僧”的符号,如《西游记》中唐僧的锦襕袈裟,象征佛法的护佑,东南亚、南亚等佛教国家的僧侣服饰也深受袈裟规制影响,体现佛教文化的跨地域传播。

相关问答FAQs

Q1:为什么佛教袈裟多为深色,而非鲜艳的色彩?

A:袈裟采用“坏色”(非正色)的规制,源于佛陀“少欲知足”的教诲,鲜艳色彩易引发贪爱之心,而深色(如褐、黄、黑)朴素低调,既能体现僧侣的简朴生活,也避免因华丽外相分散修行专注力,坏色也象征“随缘”,不执着于物质条件,契合佛教“无常”观。

Q2:在家居士是否可以穿袈裟?若有何讲究?

A:在家居士一般不穿正式的“三衣”袈裟,因出家僧侣的袈裟象征“割爱辞亲”的修行身份,而居士以在家修行为主,需遵守世俗规范,但若在特定法会(如受菩萨戒)或恭敬场合,居士可穿“缦衣”(无田相的简单袈裟),以表对佛法的尊重,且需注意保持清净、恭敬的心态,不得随意披挂或作为装饰。