阿明最近总觉得生活像一团乱麻,事业上的瓶颈、家庭中的琐碎,像无数根细线缠在心头,越理越紧,他在一家互联网公司做项目经理,连续三个月,负责的项目接连失败,客户投诉、领导施压,每天加班到深夜,回到家面对妻子的抱怨和孩子的哭闹,更是觉得心力交瘁,他开始失眠,整夜整夜地盯着天花板,脑子里全是“我不够好”“我是不是该辞职”的念头,仿佛被困在一个没有出口的迷宫里,怎么也走不出来。

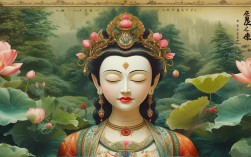

周末,朋友看他状态太差,硬拉他去郊外的古寺散心,寺里很安静,香火缭绕中,只有风吹过树叶的沙沙声,阿明走到大殿前,看到观音菩萨像,手持净瓶,面带慈悲,眼神仿佛能看透人心,他想起小时候,奶奶常带他来这里,说“菩萨会保佑善良的孩子”,那时他还不懂,只觉得菩萨的笑很温暖,他跪下拜了拜,起身时看到殿里的经书架上放着一本翻旧的《金刚经》,便随手拿起来坐在石凳上翻看,他读过很多次“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,但今天这句话却像针一样扎进心里——他想起了自己为了业绩争得头破血流,为了客户赔笑脸说违心的话,为了晋升算计同事,现在回想,那些执着的“得到”真的快乐吗?那些失去的“面子”和“利益”,又真的那么重要吗?

正想着,一位穿着灰色僧袍的老僧走过来,手里端着一杯温水,递给他:“施主,喝口水吧。”阿明接过杯子,温热的触感从指尖传到心里,他哽咽着说:“师父,我觉得自己好失败,做什么都不顺。”老僧在他对面坐下,平和地说:“施主,心若不安,处处皆是牢笼;心若放下了,哪里不是道场?”阿明抬头看着老僧,对方的眼睛清澈如水,没有一丝评判,只有纯粹的慈悲。

老僧指着殿外那棵百年菩提树,说:“你看那树,春天发芽,夏天繁茂,秋天落叶,冬天光秃,从不停留在某一刻,却四季都有它的样子,人也一样,执着于‘成功’的样子,反而错过了成长的过程,菩萨说,‘应无所住’,不是让你放弃努力,而是让你放下对‘结果’的贪求,认真做好眼前的每一件事,心怀善念,福报自然来。”阿明听着,眼泪不自觉地流了下来——他想起了团队里跟着他熬夜的年轻同事,想起了妻子默默为他留的夜宵,想起了孩子举着满分试卷期待他表扬的样子,原来他一直在追逐远方的“成功”,却把身边最珍贵的“当下”弄丢了。

老僧拍了拍他的肩膀:“回去吧,把心放空,用真心待人,用真心做事,菩萨的智慧,就在你的一念之间。”阿明郑重地拜了拜,起身时觉得脚步都轻快了许多。

回到公司后,阿明做了个让所有人意外的决定:他没有像以前一样催促团队赶进度,而是把项目失败的原因写成详细的报告,主动在会议上承担了主要责任,还鼓励大家:“没关系,我们找出问题,下次一定能做好。”他开始每天提前半小时到公司,帮同事整理资料,遇到难题时不再指责,而是和大家一起讨论解决方案;对客户也不再一味承诺,而是坦诚沟通,哪怕慢一点,也要把质量做好,回家后,他放下手机,陪孩子读绘本,听妻子说工作中的烦心事,耐心地开导她,周末,他去社区做志愿者,陪独居老人聊天,帮邻居取快递,这些小事看似微不足道,却让他慢慢找回了内心的平静。

几个月后,公司接了个大项目,阿明带领团队,不再盯着KPI,而是关注每个环节的质量,鼓励大家发挥创意,项目成功时,客户特意发来表扬信,领导在会上公开表扬,阿明却把功劳归于团队:“是大家一起努力的结果。”更让他惊喜的是,妻子说:“你最近好像变了个人,家里气氛都好了。”孩子也更喜欢粘着他,说爸爸现在会讲故事了,阿明终于明白,菩萨的指点,不是给他一个现成的答案,而是让他学会用慈悲和智慧看待生活——真正的“指点”,不在经书里,不在寺庙里,而在放下执念后的每一个善念和行动中,就像老僧说的,心若安宁,处处都是菩萨的道场。

受菩萨指点前后的状态对比:

| 维度 | 受指点前状态 | 受指点后状态 |

|---|---|---|

| 内心状态 | 焦虑、失眠、自我怀疑 | 平静、安稳、接纳自己 |

| 人际关系 | 紧张、抱怨、推卸责任 | 和谐、包容、主动付出 |

| 工作态度 | 功利、急躁、只看结果 | 踏实、担当、享受过程 |

| 生活目标 | 追求“成功”的外在认可 | 珍惜“当下”的内在平静 |

相关问答FAQs:

问:普通人没有宗教信仰,也能从“受菩萨指点”中获得启发吗?

答:当然可以。“菩萨”在佛教中代表“觉悟的有情”,其核心是慈悲与智慧,普通人即使没有宗教信仰,也可以理解为在困境中获得的某种善意提醒、内心顿悟或他人点醒,比如一句朋友的劝告、一本好书的启发,甚至是一次失败后的反思,都可能成为“指点”的关键,重要的是从中学会放下执着、心怀善念,这与信仰无关,而是每个人都可以践行的生活智慧。

问:如何在生活中主动寻求“指点”,而不是被动等待?

答:主动寻求“指点”需要保持开放和谦逊的心态,多接触经典或智慧文化,比如阅读《道德经》《论语》等蕴含哲理的书籍,其中关于“放下”“慈悲”“精进”的教诲,本身就是一种“指点”,学会倾听,无论是长辈的经验、朋友的建议,还是陌生人的善意,都可能藏着智慧的火花,在生活中多反思,遇到困境时不抱怨,而是问自己:“这件事教会了我什么?”“我可以如何做得更好?”这种向内求索的过程,就是主动获得“指点”的方式,因为真正的智慧,往往藏在对自己的观照和对生活的体悟中。