在佛教体系中,动物并非单纯的“低等生命”,而是承载着深厚象征意义、因果关联与慈悲教义的重要载体,从神话中的护法神祇到六道轮回中的众生,动物既是佛教宇宙观的参与者,也是修行者观照慈悲、智慧与无常的媒介,这种“动物神佛教”的内涵,并非指向独立的“动物神祇崇拜”,而是通过动物意象与生命实践,构建起一套关于敬畏生命、因果不虚、众生平等的教化体系。

佛教中的动物象征与护法神祇:从神话符号到精神图腾

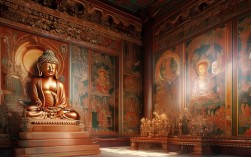

佛教经典与神话体系中,动物常以“神格化”形象出现,它们或作为菩萨的坐骑,象征愿力与威严;或作为护法神祇,守护正法;或作为因果的具象化载体,警示世人,这些动物形象并非孤立存在,而是与佛教教义深度绑定,成为精神世界的“符号图腾”。

以“龙”(那伽)为例,在佛教中并非中国民间神话中的“龙王”,而是“蛇神”与“水神”的结合,象征着护法神力与祥瑞。《华严经》记载,龙族拥有“大威力”,能兴云布雨,护持佛法,八大龙王(如难陀龙王、跋难陀龙王)曾于佛前听法,护持正法,龙也象征“烦恼”,如《楞严经》中“龙宫比喻”,以龙多嗔心、易生嗔火,喻指修行者需降伏嗔念。

“金翅鸟”(迦楼罗)则是另一典型形象,作为佛教“天龙八部”之一,金翅鸟以龙为食,象征“降伏烦恼”的力量。《妙法莲华经》中,金翅鸟王能以巨翅覆大海,捕食恶龙,喻指菩萨以智慧力断除众生烦恼(龙),其形象常出现在寺院壁画与法器上,代表对贪嗔痴的超越。

狮子象征“无畏”与“威德”,文殊菩萨以狮子为坐骑,代表菩萨智慧之威能降伏一切外道;白象象征“愿行清净”,普贤菩萨骑六牙白象,象征菩萨“六度”行愿的坚定与清净;大鹏金翅鸟(迦楼罗)在《西游记》中演化为金翅大鹏雕,原型则来自佛教“金翅鸟食龙”的神话,喻指“以大智慧吞灭烦恼”,这些动物形象并非“神祇”本身,而是佛教教义的“活态象征”,通过具象化的视觉符号,让抽象的教义更易被信众理解与接受。

动物在佛教因果观中的地位:六道众生与生命共同体

佛教“六道轮回”思想将动物列为“旁生道”,是众生因“贪欲、愚痴”等业力堕入的道途之一。《杂阿含经》记载,佛陀曾言:“一切众生皆曾为我父母,或为兄弟、妻子、儿女。”这种“众生同源”的观念,将动物纳入“生命共同体”的范畴,否定人类对动物的绝对主宰权。

因果观下,动物的处境直接源于其自身业力。《业报差别经》列举了动物堕入旁生道的十种恶业:杀生、偷盗、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语、贪欲、嗔恚、邪见,因前世“杀生、毁佛塔、破和合僧”等重业,可能转生为“獐鹿、野干、象马、牛羊”等动物,遭受役使、猎杀、屠戮之苦,反之,因“放生、护生、不恼害众生”等善业,则可能转生善道,或减少堕入旁生道的痛苦。

这种因果观并非“宿命论”,而是强调“业力可转”,佛教提倡“护生”,核心并非“保护动物个体”,而是通过护生实践,培养修行者的“慈悲心”与“平等心”。《梵网经》菩萨戒明确提出“一切男子是我父,一切女子是我母,我生生无不从之受生,故杀戒者,是断佛种也”,将动物生命与人类生命置于同一伦理维度,否定“人类中心主义”的合理性。

护生思想与实践:从“放生”到“生态慈悲”

佛教对动物的保护,通过“护生”实践具体化,放生”是最广为人知的传统,放生的起源可追溯至《金光明经》,该经记载,流水池中的鱼、龟因听闻经文而得度,后世将“放生”视为积累功德、忏悔罪业的重要方式,佛教放生的本质并非“简单释放动物”,而是“慈悲心”的修行——通过救助生命,让修行者体会“众生皆苦”,进而生起“无缘大慈,同体大悲”的心。

当代佛教界对“放生”进行了反思,强调“智慧放生”与“生态护生”,盲目放生可能导致动物死亡(如异地物种入侵、生态环境破坏),违背护生初衷,正信的护生应包括:一、不杀生:日常生活中拒绝食用肉类、拒绝使用动物制品(如象牙、虎骨),从源头上减少对动物的伤害;二、护生园与动物救助:建立专门的护生机构,救助受伤、被遗弃的动物,给予其生存保障;三、生态保护:将护生理念扩展至环境保护,维护动物的栖息地,从“个体救助”转向“系统保护”。

太虚大师曾提出“人生佛教”思想,强调“佛法在世间,不离世间觉”,护生不仅是宗教行为,更是社会责任,星云大师则倡导“人间佛教”,将护生与环保结合,提出“地球是我们共同的家园,动物是我们的生命伙伴”,呼吁人类以“共生”而非“主宰”的态度对待动物。

动物神佛教的当代意义:超越物种的生命教育

在生态危机日益严重的今天,佛教“动物神佛教”的内涵具有现实意义,它通过“动物象征”传递敬畏生命的信息,通过“因果观”警示人类对自然的掠夺,通过“护生实践”构建人与动物的和谐关系,这种思想并非要求人类“退化为动物”,而是通过理解动物的生命价值,反思人类自身的位置——在生态链中,人类并非“顶端主宰”,而是“责任主体”。

佛教中“狮子”象征无畏,可引申为“面对生态危机的无畏担当”;“白象”象征清净,可引申为“对欲望的克制,减少对自然的索取”;“金翅鸟”象征降伏烦恼,可引申为“降伏人类的贪婪与傲慢”,这些动物形象,成为连接传统智慧与现代生态伦理的桥梁,让佛教的“慈悲”思想从“人际伦理”扩展到“生态伦理”。

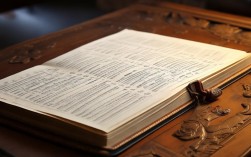

佛教主要动物神祇象征表

| 动物名称 | 梵文名 | 象征意义 | 经典出处 | 代表人物/场景 |

|---|---|---|---|---|

| 龙(那伽) | Nāga | 护法、祥瑞、降伏烦恼 | 《华严经》《楞严经》 | 八大龙王、文殊菩萨化现 |

| 金翅鸟 | Garuḍa | 降伏烦恼、智慧威猛 | 《妙法莲华经》 | 金翅鸟王、天龙八部之一 |

| 狮子 | Siṃha | 无畏、威德、智慧 | 《维摩诘经》 | 文殊菩萨坐骑 |

| 白象 | Gaja | 愿行清净、坚定 | 《普贤菩萨行愿品》 | 普贤菩萨坐骑(六牙白象) |

| 大鹏金翅鸟 | Mahāgaruḍa | 吞灭烦恼、护法神力 | 《大智度论》 | 《西游记》金翅大鹏雕原型 |

| 龟 | Kūrma | 长寿、忍耐、禅定 | 《法句经》譬喻 | “龟守六境”喻禅定安心 |

相关问答FAQs

Q1:佛教中的动物神祇(如龙、金翅鸟)是否真实存在?与民间信仰中的动物神有何区别?

A:佛教中的动物神祇并非“实体神祇”,而是“象征符号”与“护法概念”,龙象征“护法神力”与“烦恼”,金翅鸟象征“降伏烦恼的力量”,其本质是佛教教义的隐喻,民间信仰中的动物神(如妈祖的“千里眼”“顺风耳”原型为动物神)则更偏向“人格化神祇”,具有明确的“赏善罚恶”功能,且常与地方民俗结合,带有功利性(如求雨、求子),佛教动物神祇的核心是“教化”,民间动物神的核心是“实用”,二者在宗教功能与文化内涵上有本质区别。

Q2:佛教提倡“护生”,但现实中存在“动物伤害人类”的情况,是否应该放任不管?

A:佛教护生的核心是“慈悲心”,而非“无原则的纵容”,对于伤害人类的动物,佛教主张“智慧处理”:若动物具有攻击性且威胁生命,可采取隔离、救助等方式,避免伤害发生,但不应以“报复”为目的杀害。《瑜伽师地论》指出,护生需“观机逗教”,在“慈悲”与“智慧”间平衡,对流浪动物可进行绝育、收容,既保护人类安全,也尊重动物生命;对因自然灾害受伤的动物,应积极救助,体现“同体大悲”,护生不是“盲目保护”,而是“以智慧践行慈悲”,在维护生命尊严的同时,兼顾现实伦理。