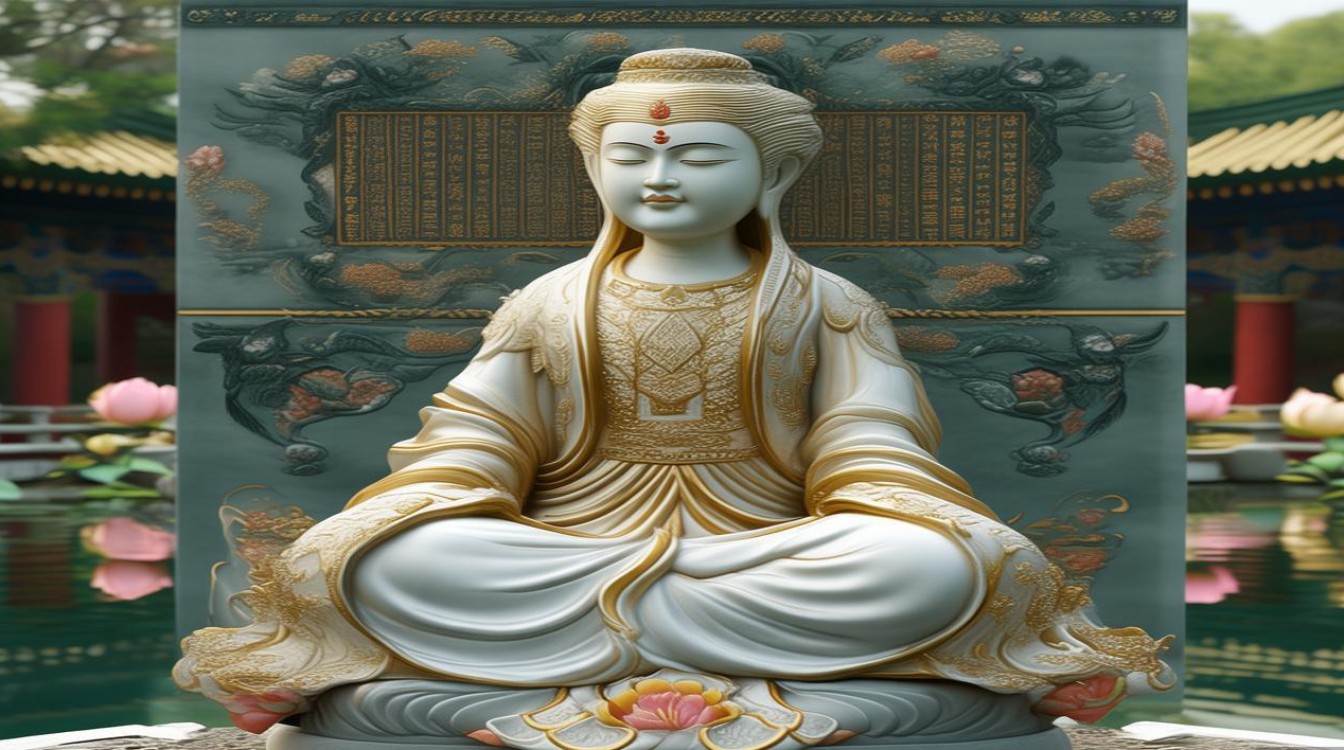

在佛教文化中,“太善菩萨”并非传统经典中明确记载的特定菩萨名号,但结合“太善”二字的核心内涵——“至高无上的善”,可将其理解为菩萨精神中“慈悲利他”“圆满善行”的象征性体现,菩萨是“菩提萨埵”的简称,意为“觉有情”,指发菩提心、行菩萨道、利益一切众生的修行者,而“太善”则进一步强化了菩萨在“善”的维度上的极致追求:不仅止于行善,更以无缘大慈、同体大悲之心,将善行融入生命的每一个当下,达到“三轮体空”的究竟境界(即行善时不执着于“能行善者”“所行善事”“得善果报”的三者分别)。

从佛教义理来看,“太善菩萨”的精神可拆解为三个层面:其一为“心善”,即发起清净的菩提心,这是一切善行的根本。《华严经》言:“菩提心者,犹如种子,能生一切诸佛法故。”心善则一切行为皆善,如同清净的源头能流出纯净之水,其二为“行善”,即以六度波罗蜜为实践路径,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,每一度都是“太善”的具体展开,例如布施,不仅是财物的给予,更包括无畏布施(令众生离怖畏)、法布施(为众生讲经说法),其中法布施因能启迪众生智慧,被视为“最胜布施”,其三为“圆善”,即善行的无漏与究竟,不着相、不分别,如《金刚经》所说:“菩萨于法,应无所住,行于布施。”这种“圆善”超越了世俗善恶的二元对立,是菩萨道修行的高阶境界。

若将“太善菩萨”的修行特质具象化,可通过以下表格梳理其核心要义与实践方向:

| 修行特质 | 内涵阐释 | 实践举例 |

|---|---|---|

| 无缘大慈 | 对一切众生(无论亲疏、善恶)平等给予关怀,不因“缘分”或“回报”而分别 | 面对陌生人的困境主动伸出援手,即使对方无法回报也尽心尽力 |

| 同体大悲 | 视众生与自己为一体,将众生的痛苦视为自身的痛苦,生起“拔苦与乐”的深切愿力 | 参与公益救助时,不仅提供物质帮助,更能设身处地理解受助者的心理需求 |

| 智悲双运 | 以智慧(般若)引导慈悲,避免盲目的善行;以慈悲推动智慧,让智慧利益众生 | 在劝人向善时,既以道理说服(智慧),又以温暖关怀打动(慈悲) |

| 三轮体空 | 行善时不执着于“我”(能行善者)、“善行”(所做之事)、“果报”(所得利益) | 捐赠财物时不宣扬自己的功德,接受帮助时不认为“我接受了别人的恩惠” |

| 恒常精进 | 善行不因时间、环境而中断,以“念念相应”之心持续利益众生 | 长期坚持参与志愿服务,即使工作繁忙也抽空关心身边人的需求 |

“太善菩萨”的精神并非遥不可及的神话形象,而是每个修行者可效法的榜样,在日常生活中,践行“太善”可从“身边事”做起:对家人多一份耐心,是“善”;对同事少一份计较,是“善”;对陌生人多一份微笑,是“善”,正如印光大师所言:“所谓佛法者,即平常心是道,平常心者,无造作,无是非,无取舍,无断常,无凡圣。”将“善”融入平凡,便是菩萨道的落地。

从更广阔的文化视角看,“太善菩萨”的精神与中华传统文化中的“止于至善”相呼应。《大学》有言:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”这种“至善”不仅是个人道德的完善,更是对他人、对社会、对自然的责任与关怀,佛教的“太善”与儒家的“至善”虽体系不同,但都指向一种超越私利、利他的崇高境界,共同构成了中华民族精神世界的重要组成部分。

在现代社会,“太善菩萨”的精神更具有现实意义,当物质日益丰富而精神愈发焦虑时,“太善”提醒我们:真正的幸福不在于占有多少,而在于付出多少;真正的强大不在于征服多少,而在于包容多少,从抗疫前线的医护人员,到山区支教的志愿者,再到默默守护城市的环卫工人,他们都是“太善”的践行者——以平凡之躯,行不凡之善,让温暖在人间传递。

需要明确的是,“太善菩萨”并非某个特定的神祇,而是一种象征符号,代表佛教修行中对“善”的极致追求与圆满实践,它告诉我们:每个人心中都住着一位“太善菩萨”,只需以菩提心为种子,以慈悲水浇灌,以智慧光照耀,便能绽放出“太善”的花朵,利益自己,也照亮他人。

FAQs

Q1:“太善菩萨”是佛教传统中的菩萨名号吗?与传统菩萨(如观音菩萨、文殊菩萨)有何区别?

A1:“太善菩萨”并非佛教经典(如《大藏经》)中明确记载的传统菩萨名号,佛教传统中的菩萨名号(如观音菩萨代表“慈悲”,文殊菩萨代表“智慧”)都有特定的经典出处和象征内涵,而“太善菩萨”更多是基于“太善”这一概念对菩萨精神的一种象征性概括,强调“至高无上的善行”这一特质,与传统菩萨的区别在于:传统菩萨是历史与信仰中具体的“个体”,有明确的愿力与职能(如观音菩萨“寻声救苦”);而“太善菩萨”则是对菩萨“善”的普遍属性的提炼,是一种精神象征,而非特指某一位菩萨。

Q2:普通人如何在生活中践行“太善菩萨”的精神?是否需要放弃世俗生活?

A2:践行“太善菩萨”的精神无需放弃世俗生活,关键在于“心行”——以菩提心为内核,将“善”融入日常,具体可从三方面入手:一是“修心”,常怀慈悲心,对他人的痛苦感同身受,对众生的生起欢喜心;二是“践行”,从身边小事做起,如孝敬父母、帮助邻里、参与公益,将“善”落实为行动;三是“无执”,行善时不执着于“我做了善事”,避免因善行而生傲慢或期待回报,达到“但行好事,莫问前程”的境界,正如六祖慧能所言:“佛法在世间,不离世间觉。”日常工作、家庭生活都是修行道场,只要发心清净、行为利他,便是“太善”的体现。