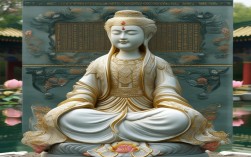

“菩萨恭临”这一表述,常出现在佛教语境或信众的虔诚表达中,它不仅承载着对菩萨的敬畏与感恩,更蕴含着对慈悲、觉悟与利他精神的向往,从本质而言,“菩萨”是“菩提萨埵”的简称,意为“觉悟的有情”,其核心特质是“上求佛道,下化众生”——既以圆满智慧追求自身觉悟,又以深广慈悲利益一切众生,而“恭临”二字,既指向菩萨以愿力应化世间、救度众生的示现,也暗喻众生通过虔诚心与修行,与菩萨精神相应、感应道交的过程,这种“临”并非物理空间的降临,而是慈悲与觉悟在心灵深处的显现,是凡夫与圣贤精神连接的桥梁。

菩萨的特质,本质上是慈悲与智慧的圆满统一,在佛教经典中,菩萨被称为“大悲为本,方便为门”,大悲”是拔除众生苦的愿力,“方便”是应机教化的智慧,观世音菩萨以“寻声救苦”的愿力,众生若至诚称念其名号,便能在困厄中获得感应;地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的大愿,彰显了救度一切众生的决心,这些示现并非菩萨需要“降临”某处,而是众生的心念与菩萨的愿力形成共鸣——如同明镜映物,心净则菩萨现前,心垢则感应不彰。“菩萨恭临”的核心,实则是众生内心慈悲与觉悟的觉醒,是“自性佛”与“自性菩萨”的显发。

从修行实践看,“菩萨恭临”并非遥不可及的玄妙体验,而是可以通过日常行持实现的境界,佛教强调“佛法在世间,不离世间觉”,菩萨的利他精神并非局限于庙堂或经典,而是融入柴米油盐的日常生活,布施不仅是财富的分享,更是放下贪吝的修行;持戒不仅是行为的约束,更是守护慈悲心的护持;忍辱不仅是面对逆境的容忍,更是化解嗔恨的智慧,当一个人在家庭中践行孝道,在工作中尽职尽责,在社会中乐于助人,其行为本身便与菩萨的“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)相应,菩萨”便以“凡夫身”恭临世间——因为菩萨的“身”是“千百亿化身”,可随众生根器示现为父母、师长、乃至陌生人的善行。

为了让菩萨的修行特质更清晰,可通过下表理解其核心内涵与实践路径:

| 菩萨特质 | 内涵阐释 | 日常实践举例 |

|---|---|---|

| 慈悲 | 感受众生苦乐,生起拔苦与乐的愿力 | 主动帮助有困难的人,言语温暖不伤人 |

| 智慧 | 了知缘起性空,不被烦恼所缚 | 面对误解时不纠结,用理性分析问题 |

| 方便 | 应机教化,善巧引导众生向善 | 根据他人接受程度给予建议,不强求 |

| 精进 | 持续不懈地断恶修善,利他无疲 | 每日固定时间行善,长期坚持不中断 |

在现代社会,“菩萨恭临”的意义更具有现实启示,当人们面临焦虑、冷漠、功利等困境时,菩萨的慈悲与智慧恰是一剂良药,在职场竞争中,若能以“利他心”对待同事,而非一味追逐个人利益,便是在践行菩萨的“布施”;在家庭生活中,若能以“包容心”接纳家人的不完美,便是在体现菩萨的“忍辱”,这种“菩萨精神”的实践,不仅能让个人内心获得安宁,更能推动社会形成互助友爱的氛围——当每个人都成为“菩萨”的载体,便是“菩萨恭临”的最佳写照。

值得注意的是,“菩萨恭临”并非迷信的“神通示现”,而是对“心净则国土净”的深刻体认,佛教认为,外在世界的清净与否,源于众生内心的善恶;而内心的清净,又取决于是否与菩萨的慈悲愿力相应,与其等待菩萨从天而降,不如从净化自心做起:断除贪嗔痴,培养慈悲喜舍,让每一个起心动念、每一个行为举止,都成为菩萨精神的延伸,当内心充满光明,便自然能与菩萨感应道交,菩萨恭临”不再是外在的祈求,而是内在的觉醒。

相关问答FAQs

问题1:有人说“菩萨恭临”只是心理安慰,真的有菩萨存在吗?

解答:从佛教义理看,“菩萨”的存在形式超越凡夫认知的“实体”与“非实体”,佛经中记载的菩萨示现(如观音、地藏等)是真实不虚的愿力显现,这些示现通过感应事迹被信众体验;菩萨的本质是“觉悟的有情”,即一切众生皆具菩萨性,当众生修习慈悲与智慧时,便是菩萨精神的“临在”。“菩萨恭临”的价值不在于“是否真实存在”的玄学探讨,而在于它引导众生从“向外求”转向“向内修”——通过培养慈悲心、践行利他行,让自性菩萨显发,这才是其真正的意义所在。

问题2:如何在忙碌的生活中践行“菩萨恭临”?

解答:践行“菩萨恭临”不必刻意追求形式,关键是将菩萨精神融入日常,具体可从三方面入手:一是“观照自心”,在忙碌中保持觉察,不起贪嗔痴;二是“利他行”,从身边小事做起,如对家人多一份耐心、对同事多一份支持、对陌生人多一份善意;三是“智慧生活”,用缘起观看待问题(如理解他人缺点的根源),减少执着与烦恼,工作中认真负责是“精进”,帮助同事解决问题是“布施”,面对误解保持平和是“忍辱”,这些行为本身就是“菩萨恭临”的体现——因为菩萨的“身”是“随缘应化”,在每一个善念与善行中,菩萨便“恭临”于世。