炭画佛菩萨,是以炭笔为主要创作工具,在纸面或特制基底上绘制佛教题材人物形象的艺术形式,它融合了炭画艺术的细腻质感与佛教文化的深邃内涵,通过黑白灰的层次变化,将佛菩萨的慈悲、庄严与智慧具象呈现,既是对传统绘画技艺的传承,也是对宗教精神的艺术化诠释。

炭画佛菩萨的独特魅力,首先源于炭笔材料的特性,炭粉颗粒细腻,可浓可淡,能通过轻重缓急的笔触勾勒出眉目低垂的慈悲、嘴角含笑的祥和;炭的深浅层次可晕染出衣袂飘飘的飘逸、莲台沉稳的厚重,相较于色彩浓烈的绘画,炭画的黑白灰更显静谧,符合佛教“空寂”的哲学意境,让观者在纯粹的光影中感受内心的安宁,创作者常以“以炭塑魂”为追求,用最简单的材料传递最丰富的精神世界,一笔一画间皆是修行。

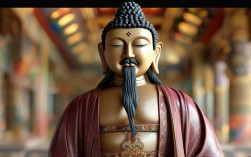

创作炭画佛菩萨,不仅是技法的展现,更是对佛经义理的体悟,创作者需研读《法华经》《华严经》等经典,理解佛菩萨的法相象征——如观音的“大慈大悲,救苦救难”、文殊的“大智妙慧”,再通过炭笔将抽象的教义转化为具象的形象,画中佛菩萨低垂的目光,是对众生的悲悯;微张的唇角,是无言的教化;衣纹的流动,是法力的涌动,每一笔都承载着创作者对信仰的理解,让艺术成为连接世俗与神圣的桥梁,例如绘制释迦牟尼佛像时,需突出其“相好庄严”:面容圆润饱满象征福德,眉间白毫代表智慧,手结触地印则寓意降伏魔军,这些细节的精准刻画,离不开对佛教文化的深度浸润。

技法上,炭画佛菩萨讲究“以炭塑形,以意传神”,常用技法包括勾勒、晕染、擦蹭:勾勒用炭笔尖精准刻画眉目、法器,如佛珠的纹理、金刚条的锋利;晕染用侧锋铺陈大面积色块,表现面部的柔和过渡、衣物的光影层次;擦蹭则用纸笔或手指调和炭粉,让边缘模糊,增强画面氤氲感,例如绘制观音像时,先用淡炭铺开面部底色,再用深炭勾勒眉眼,鼻梁处留白提亮,最后用擦蹭法让嘴角弧度自然柔和,既有工笔的细腻,又有写意的灵动,这种“有法无式”的创作,既尊重传统,又赋予作品个人化的艺术语言。

炭画佛菩萨的文化意义,在于其“以艺载道”的功能,在快节奏的现代生活中,它以简约的形式引导人们放慢脚步,在光影中感受慈悲与智慧;作为非物质文化遗产的一部分,它承载着佛教艺术的历史记忆,通过展览、文创等形式走进大众视野,让更多人了解东方美学的精神内核,从寺院壁画到案头小品,炭画佛菩萨始终以温柔的力量,抚慰人心、启迪智慧。

| 绘画媒介 | 色彩表现 | 质感表现 | 意境传达 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 炭画佛菩萨 | 黑白灰为主,层次丰富 | 细腻颗粒感,晕染自然 | 空寂静谧,禅意浓厚 | 个人修行、文化展览 |

| 唐卡 | 浓烈色彩,金线勾勒 | 华丽厚重,装饰性强 | 神秘庄严,象征性强 | 寺院供奉、宗教仪式 |

| 工笔画 | 淡雅设色,线条精细 | 工整细腻,色彩清透 | 典雅端庄,文人气息 | 宫廷艺术、文物修复 |

FAQs

问:炭画佛菩萨与其他佛教绘画形式(如唐卡、工笔画)相比有何独特之处?

答:炭画佛菩萨以炭笔的黑白灰为语言,更强调光影层次与内心意境的契合,相较于唐卡的浓烈色彩与宗教符号化表现,炭画更显内敛;相较于工笔画的线条精细与色彩淡雅,炭画通过颗粒感与晕染技法,更易传递“空寂”的禅意,且创作工具简便,更适合个人化表达与日常修行。

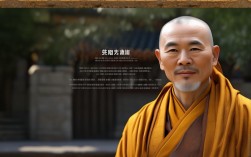

问:创作炭画佛菩萨时,如何平衡艺术表现与宗教庄严?

答:需兼顾“法相如仪”与“艺术传神”:一方面需严格遵循佛教造像量度经,确保佛菩萨的面部比例、手印法器符合宗教规范,如观音手持净瓶、阿弥陀佛结定印等;通过炭笔的笔触变化注入情感,如用柔和线条表现慈悲,用沉稳色调表现庄严,让宗教法相既有神圣感,又具艺术感染力,避免过度夸张或失真,实现“以艺载道,以像传心”。