佛教对于饿鬼的教义,是其六道轮回、因果业力体系中的重要组成部分,体现了对众生苦的深刻洞察与慈悲救度,饿鬼道作为六道之一,是众生因特定业力所感得的生存境域,其核心特征为“饥渴逼迫”,故称“饿鬼”,佛教经典中对饿鬼的描述不仅是对生命现象的阐释,更旨在警示世人断恶修善,并通过救度实践培养慈悲心。

饿鬼的概念与经典依据

“饿鬼”梵音为“薜荔多”(preta),意为“ hungery ghost”,汉译经典中亦作“饿鬼道”“鬼道”,属六道(天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道)中的恶趣之一,佛教认为,众生依业力牵引,死后可能生于不同道趣,饿鬼道众生多因生前贪欲炽盛、悭吝不舍、偷盗欺骗,或造作口业(如恶语、两舌、绮语),导致死后感得饥渴交迫的果报。

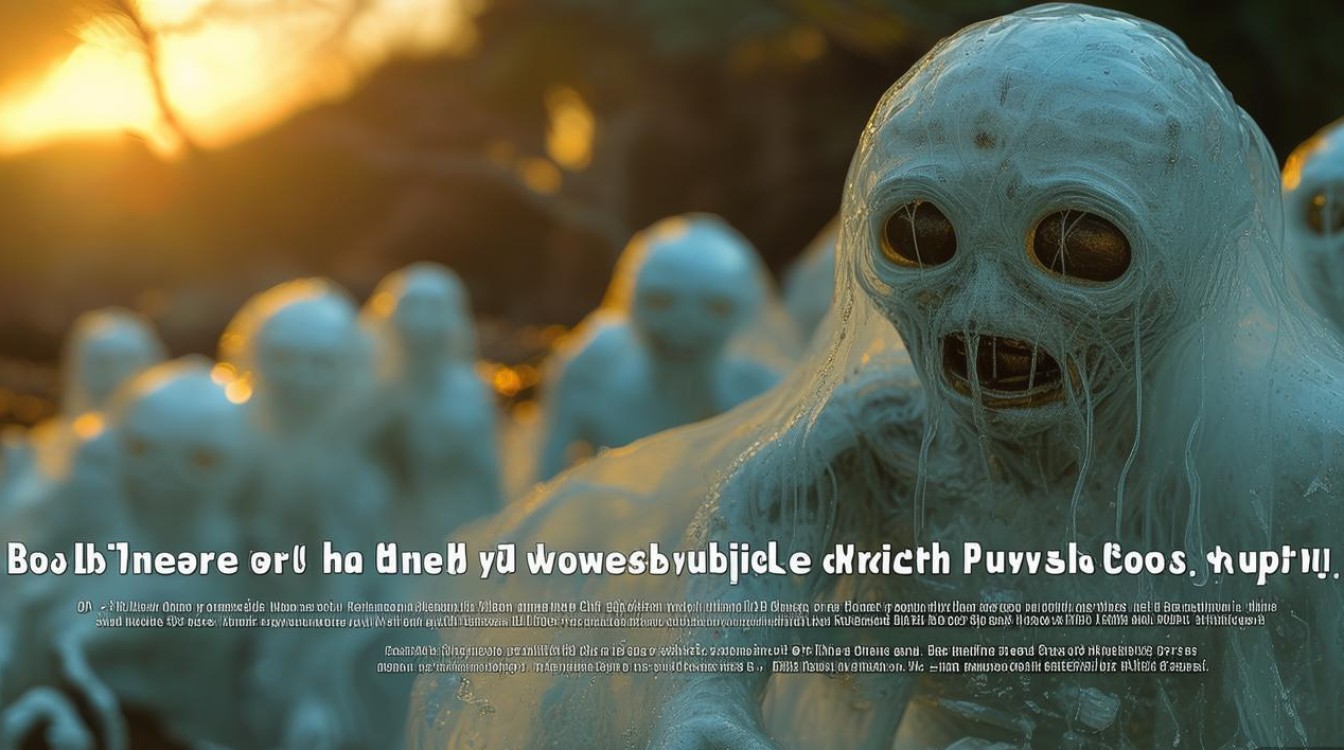

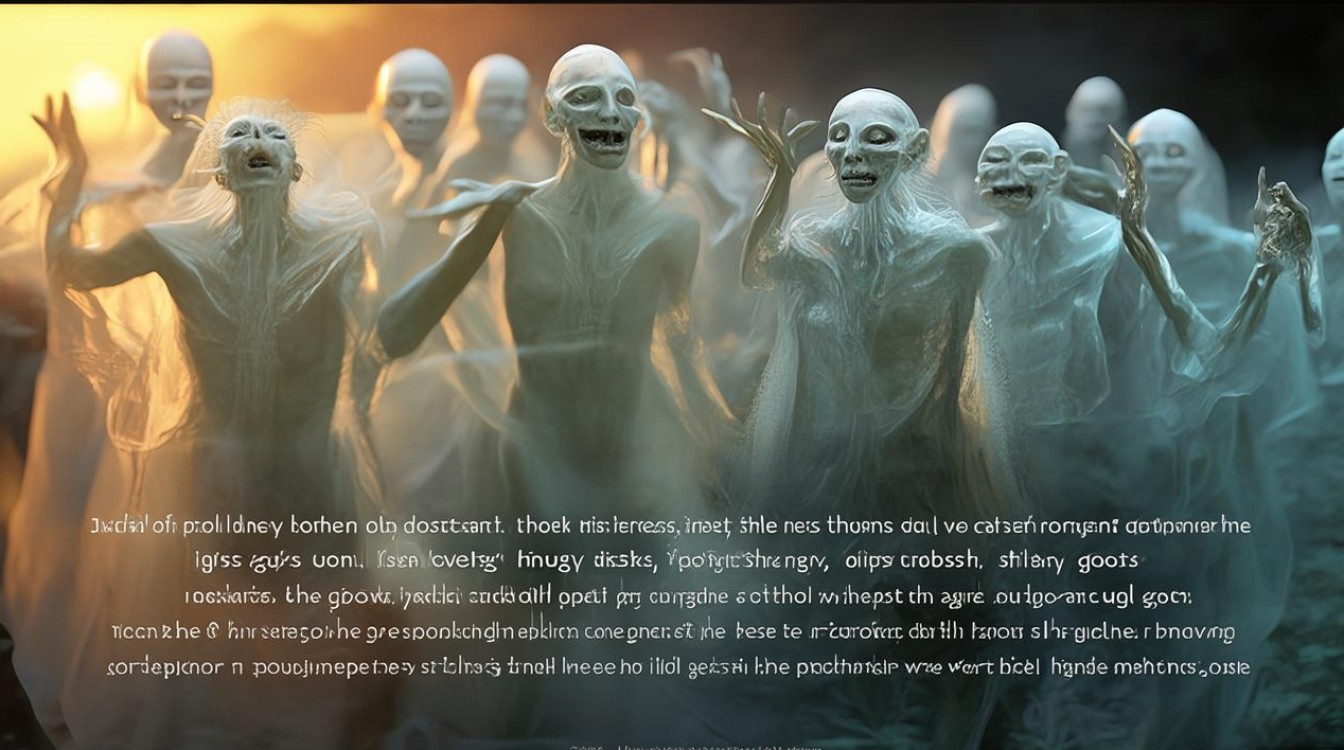

关于饿鬼的形态与处境,多部经典有详细记载。《正法念处经》卷三十九描述,饿鬼“形貌丑陋,皮肉枯瘦,颈细如针,腹大如山,咽如针孔,口吐火焰,饥渴热恼,常不饮食,或得少味,即便变成脓血”;《饿鬼经》则说,饿鬼居处多在“人间边地、旷野、树下、山谷、河岸”,或居“黑暗、臭秽、荆棘丛生”之处,不见日月光明,常为夜叉、罗刹等欺负。《盂兰盆经》中,目连尊者见其母堕饿鬼道,“食物入口,即化为火”,揭示了饿鬼“求食不得,得食不饱”的极致痛苦。

佛教强调,饿鬼道的痛苦并非神灵惩罚,而是自身业力的自然显现。《业报差别经》指出:“若有众生,身行恶业,口行恶业,意行恶业,诳惑于人,常以欺诳为业,因堕饿鬼,身常饥渴,咽细如针,头发蓬乱,身体臭秽,无有光明。”

饿鬼的特征与业因(表格呈现)

为更清晰理解饿鬼的本质,以下从形貌、饮食、生存环境、寿命及业因五个维度,用表格概括其特征:

| 特征维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 形貌 | 身体枯瘦,腹部膨大如山,咽喉细小如针,毛发蓬乱,皮肤黝黑或青紫,目赤如血,牙齿利如刀剑,行动迟缓,常发出悲苦哀嚎声。 |

| 饮食 | 极度饥渴,但所求不得:或见清水变为脓血,或见食物为火焰、铁丸,或虽得食却因咽喉细小无法吞咽,或食后腹中起火焚烧。 |

| 生存环境 | 居住于人间边地、旷野、坟墓、粪秽处,或地下十八层地狱边缘的“近边地狱”,黑暗无光,充满热风、沙砾、荆棘,与夜叉、罗刹等恶鬼杂居。 |

| 寿命 | 寿命极长,远超人类。《长阿含经》载,饿鬼道寿“五百岁”,此“五百岁”为人间五十年的计量方式,即饿鬼一日相当于人间一月,一年为三百六十日,故其寿约为人间九十万岁,期间不断受饥渴之苦。 |

| 业因 | 根本业力为“贪、嗔、痴”三毒中的“贪”,具体表现为:生前悭吝贪财,不肯布施;偷盗、强夺他人财物;欺诈、诓骗众生,使他人受饥渴之苦;造作口业,如恶语骂詈、挑拨离间,导致他人关系破裂、生活困苦;对父母师长不孝不敬,不供养三宝。 |

佛教对饿鬼的救度:慈悲与业力的调和

佛教虽揭示饿鬼道的痛苦,更强调慈悲救度的可能性,救度饿鬼不仅是拔除其苦,更是修行者培养布施、慈悲、忍辱等波罗蜜行的实践,体现了“自利利他”的菩萨精神。

施食:最直接的救度方式

施食是救度饿鬼的核心法门,通过布施食物、饮水,缓解其饥渴之苦。《盂兰盆经》中,目连尊者以供养十方僧众的功德救度母亲,开创了“盂兰盆供”的传统,佛教认为,僧众修行持戒,功德清净,供养僧众的福德可回向给饿鬼,助其脱离恶道,日常修行中,亦有“施食仪轨”,如念诵《变食真言》《甘露咒》,将净水、米粒等观想为甘露美食,遍施饿鬼,称“瑜伽焰口”或“蒙山施食”。

布施与供养:破悭贪之业

饿鬼的根本业因是悭贪,故救度需从“破悭”入手,佛教鼓励修行者行财布施(布施饮食、衣物、医药)、法布施(讲经说法、开示正法)、无畏布施(解除众生恐惧),通过自身实践对治贪欲,同时将功德回向给饿鬼道众生。《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,其救度对象亦包括饿鬼,倡导众生诵经、念佛、供佛,将功德转化为饿鬼的善缘。

诵经持咒:以佛法光明破除黑暗

经典中记载,持诵特定真言、佛号可帮助饿鬼离苦。《药师经》说,供养药师佛,持诵“药师灌顶真言”,能令饿鬼“饮食饱满,身心安乐”;《盂兰盆经》强调,供养十方僧众,需“至心恭敬”,方能令饿鬼“脱离饿鬼之苦,得生天人中”,念诵《地藏经》《阿弥陀经》等,亦能超度饿鬼,为其种下解脱的善因。

孝亲与报恩:对治不孝之业

《盂兰盆经》的核心是“孝亲救母”,目连救度的不仅是其母,更启示世人:对父母的孝养是断恶修善的基础,若生前对父母不孝、不供养,死后易堕饿鬼道,佛教提倡“孝道为戒本”,通过奉养父母、恭敬师长,消除不孝之业,同时将功德回向给累生累世的父母及饿鬼道众生。

饿鬼教义的现代启示

佛教对饿鬼的阐释,并非宣扬迷信,而是对人性弱点的深刻反思,饿鬼的“饥渴”,既是对食物的渴望,更是对财富、名利、欲望的执着,这种“心饥”在人间同样存在——现代人因贪求无度而焦虑、痛苦,恰似“人间饿鬼”,佛教倡导“少欲知足”,通过布施、修行对治贪嗔痴,在断恶修善中实现内心的安宁。

救度饿鬼的实践提醒我们:慈悲是连接众生的纽带,面对他人的困苦,应伸出援手;面对自身的欲望,需保持觉知,正如印光大师所言:“布施者,必得福报;悭吝者,终受灾殃。”饿鬼道的苦果警示世人:善因善果,恶因恶报,唯有断恶修善、慈悲利他,方能脱离轮回之苦。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何在家帮助饿鬼道众生?

A:在家修行者可通过以下方式帮助饿鬼:① 每日做简单的施食,如将少量干净食物放在干净处,念诵“嗡嘛呢呗美吽”(六字大明咒)或“甘露水真言”,观想食物遍施饿鬼;② 诵持《地藏经》《阿弥陀经》或《普门品》,将功德回向给“一切饿鬼道众生,愿离饥渴,得生善道”;③ 行善积德,如布施贫困者、帮助有需要的人,间接对治饿鬼的悭贪之业;④ 在佛教节日(如盂兰盆节、中元节)参与寺庙的法会,或在家中供佛、供僧,功德更为殊胜。

Q2:饿鬼道中是否也有“福报大”的饿鬼?他们为何会堕入饿鬼道?

A:是的,饿鬼道中存在少数“福德较大的饿鬼”,称为“多财饿鬼”或“势力饿鬼”,他们可能因生前布施、修福,获得一定福报,但因未断除贪欲或傲慢,仍堕饿鬼道,正法念处经》中提到,有些饿鬼“住于宫殿,衣服严饰,有眷属围绕”,但因“心常悭贪,求无厌足”,仍受饥渴之苦——他们虽能获得少量饮食,但无法满足无尽的贪欲,且因傲慢心未除,无法脱离饿鬼道,这表明,仅修“福”不修“慧”,不贪断贪,仍难出轮回,唯有福慧双修,方能究竟解脱。