佛教作为世界三大宗教之一,自汉代传入中国以来,已深深融入中华文明的血脉,成为优秀传统文化的重要组成部分,其蕴含的慈悲、智慧、圆融等理念,不仅塑造了中国人的精神世界,也为人类文明贡献了东方智慧,保护佛教,绝非单纯维护一种宗教信仰,而是守护跨越两千年的文化瑰宝,维系多元宗教和谐共生的社会生态,传承人类共同的精神财富,这需要从文化遗产传承、教义内核坚守、活动规范管理、社会协同参与等多维度系统推进,构建全方位保护体系。

守护物质与非物质文化遗产,筑牢佛教文化根基

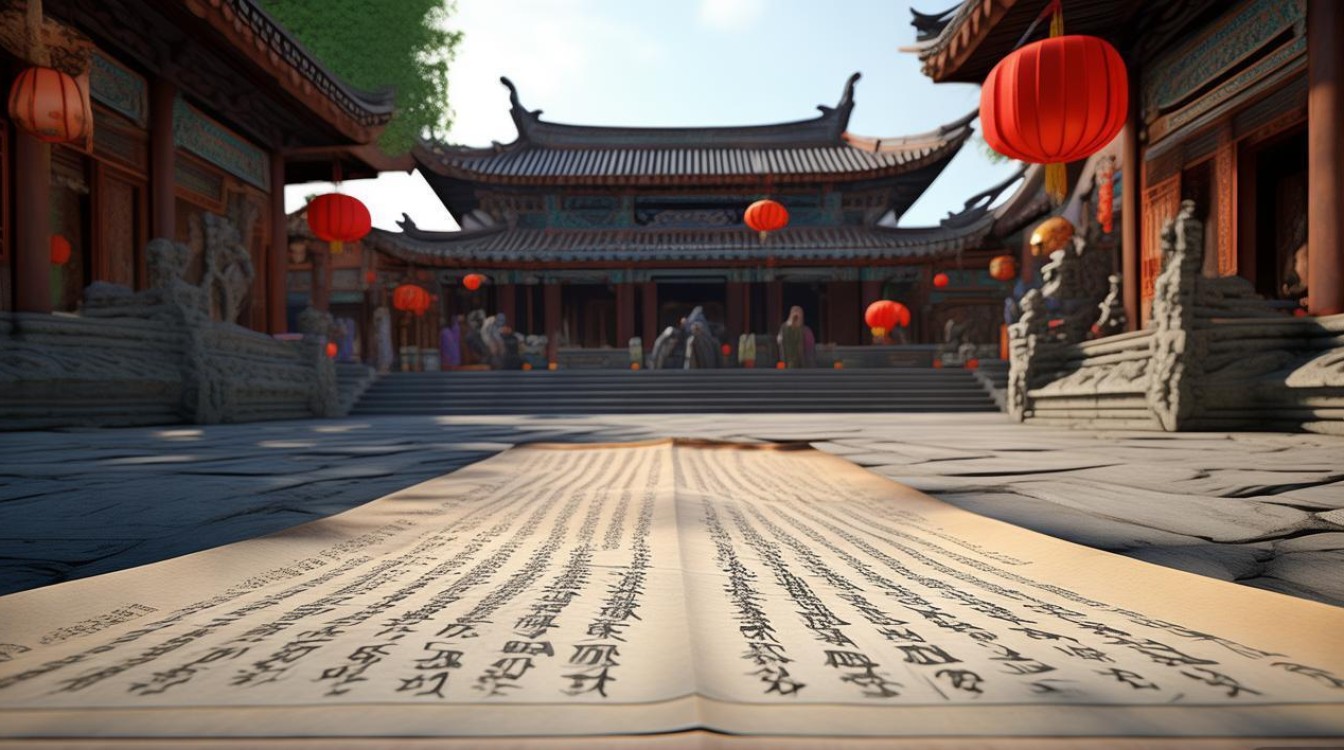

佛教文化以物质和非物质两种形态留存于世,二者互为表里,共同构成佛教保护的核心内容,物质遗产包括古寺庙、石窟、佛像、佛塔、经典文献、法器等,它们是佛教历史与艺术的直观载体,敦煌莫高窟的壁画与雕塑,展现了佛教艺术从印度到中国的本土化演变;山西应县木塔作为现存最古老的木结构佛塔,凝结着古代建筑技艺的巅峰智慧;而《房山石经》等刻经文献,则是佛教典籍传承的重要实物见证,保护这些物质遗产,需坚持“修旧如旧”原则,运用数字化技术建立档案库,对濒危文物进行抢救性修复,同时加强日常巡查与安防措施,防止人为破坏与自然侵蚀。

非物质遗产则包括佛教音乐、壁画技艺、禅修方法、仪轨规范、节日习俗等活态传承的智慧,如五台山佛乐、峨眉山梵呗等佛教音乐,是宗教仪式与艺术创作的结合体;汉传佛教的“过堂”“禅茶”等仪轨,蕴含着独特的修行文化;藏传佛教的唐卡绘画、酥油花制作技艺,更是非物质文化遗产的杰出代表,对此,需通过建立传承人认定与扶持机制,鼓励老艺人带徒传艺,将传统技艺纳入教育体系,并借助现代传媒手段记录传播,避免“人亡艺绝”的困境。

以下为不同类型佛教文化遗产的保护措施与实例概览:

| 遗产类型 | 保护措施 | 实例 |

|---|---|---|

| 古建筑(寺庙、佛塔) | 定期修缮、结构加固、数字化测绘、限制游客容量 | 山西应县木塔塔身倾斜矫正工程,采用传统工艺与现代技术结合 |

| 经典文献(写本、刻经) | 影印出版、学术校勘、恒温恒湿保存、建立数字数据库 | 《中华大藏经(汉文部分)》点校出版,《嘉兴藏》数字化工程 |

| 佛教音乐 | 录音录像、传承人补贴、纳入非遗名录、举办音乐会 | 五台山佛乐传承人李银环带徒传艺,录制《佛乐大典》专辑 |

| 禅修技艺 | 建立禅修中心、编写教材、开展公益体验活动 | 少林寺“禅武医”传承体系,面向公众开设短期禅修课程 |

深化教义阐释与人才培养,确保佛教薪火相传

佛教的核心生命力在于其教义体系,保护佛教必须坚守“慈悲为怀、诸恶莫作、众善奉行”的根本精神,防止教义被曲解或异化,当前,部分社会群体对佛教存在“迷信化”“商业化”误解,这要求佛教界加强对教义的现代化阐释,用通俗易懂的语言传递佛教的智慧,将佛教的“缘起性空”与生态环保理念结合,倡导“众生平等”的生态伦理;将“慈悲喜舍”与公益慈善结合,引导信众参与扶贫、助学、救灾等社会服务,汉传佛教“人间佛教”思想的实践,正是教义与时俱进的典范——太虚大师提出的“人生佛教”理念,星云大师推动的“以文化弘扬佛法、以教育培养人才、以慈善福利社会、以共修净化人心”,让佛教在现代社会焕发新的活力。

人才培养是教义传承的关键,需完善佛学院教育体系,在培养僧人宗教素养的同时,加强现代文化、历史、哲学、法律等知识教育,造就“学修并重”的僧才队伍,中国佛学院开设“佛教与管理”“佛教与艺术”等课程,鼓励僧人参与学术研究;各地佛学院与高校合作,培养佛教文献整理、文化传播等专业人才,还应重视居士教育,通过佛学讲座、读书会等形式,提升信众对佛教正信的认知,避免盲信盲从。

规范宗教活动场所管理,维护佛教清净庄严

佛教活动场所(如寺庙、道场)是信众宗教生活的核心载体,其管理直接影响佛教的社会形象,近年来,部分寺庙过度商业化、借教敛财等问题时有发生,如“天价香”“算命抽签”等乱象,不仅违背佛教教义,也损害了宗教的公信力,对此,需严格落实《宗教事务条例》,明确寺庙的宗教活动属性,禁止将寺庙承包或变相承包给商业机构;规范宗教活动内容,禁止以佛教名义开展迷信活动或商业宣传;合理控制景区内寺庙的门票价格,保障信众的基本宗教活动权利。

应加强寺庙内部管理,建立健全民主管理组织,明确财务管理、文物保护、消防安全等制度,汉传佛教寺庙推行“丛林清规”,要求僧人持戒修行、简朴生活;藏传佛教寺庙坚持“学修并重”,完善“扎仓”制度(学院制修行体系),通过规范化管理,让寺庙回归“清净庄严、修行弘法”的本位,成为传递正能量的精神家园。

抵制商业化与世俗化侵蚀,保持佛教本真

商业化是佛教保护面临的最大挑战之一,部分开发商将佛教元素包装成“噱头”,在景区建设“山寨寺庙”,或推出“开光”纪念品、虚拟烧香等商业项目,使佛教沦为商业工具,对此,需明确佛教文化的社会属性,反对将佛教符号化、娱乐化,政府应加强对佛教文化商业开发的监管,禁止滥用佛教名义进行虚假宣传;佛教界则需坚守“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的本怀,拒绝与商业资本的不当合作。

应警惕“世俗化”对佛教内核的消解,佛教的修行本质是“明心见性”,而非追求“现世利益”,需引导信众树立正信,将信仰转化为个人修养与社会责任,而非寄托于“烧高香求福报”的功利心态,倡导“文明敬香”,用鲜花、电子香替代高香;推广“环保供品”,减少浪费与污染,让宗教活动回归精神层面的追求。

推动佛教公益慈善与文化交流,促进社会和谐

佛教的慈悲精神与社会公益天然契合,保护佛教需充分发挥其社会服务功能,历史上,佛教寺院的“悲田院”“养病坊”等机构,曾承担着慈善救济的职能;佛教界可继续通过成立慈善基金会、设立专项救助基金等方式,参与扶贫、助老、救灾、医疗等公益项目,台湾佛光山的“慈悲基金会”、苏州戒幢律寺的“弘化社”等,长期开展助学、义诊、环保等活动,展现了佛教“利他”精神的时代价值。

在文化交流方面,佛教是中华文明与外部世界对话的重要桥梁,应支持佛教界开展国际文化交流,如举办世界佛教论坛、派遣僧人赴海外讲学、参与佛教文化遗产联合申遗等,推动中国佛教文化走向世界,加强与国内其他宗教、学术界的对话,促进不同文明间的理解与尊重,构建多元和谐的文化生态。

健全法律政策保障,构建长效保护机制

法律是佛教保护的坚实后盾,需完善宗教法律法规体系,明确佛教文化遗产的法律地位,对破坏寺庙、盗窃文物、非法传教等行为予以严厉打击;保障佛教界的合法权益,尊重信教群众的宗教信仰自由,为佛教传承提供稳定的制度环境,政府应建立多部门协同机制,宗教、文物、文旅、教育等部门加强合作,形成“保护、管理、研究、利用”一体化的工作格局。

鼓励社会力量参与佛教保护,通过公益捐赠、志愿服务、学术研究等方式,引导企业、社会组织、公众成为佛教保护的参与者与监督者,设立“佛教文化遗产保护基金”,接受社会捐赠;招募“文化守护者”志愿者,参与寺庙文物保护与游客引导工作。

保护佛教是一项系统工程,需要政府、宗教界、社会各界共同努力,既要守护好寺庙、经典、艺术等物质与非物质文化遗产,也要传承好慈悲、智慧、圆融等精神内核;既要坚持宗教信仰自由,也要抵制商业化、世俗化侵蚀;既要立足中华大地,也要面向世界文明,唯有如此,才能让这一古老的宗教文化在新时代焕发生机,为人类社会的和谐与进步贡献持久力量。

相关问答FAQs

Q1:当前佛教保护面临的主要挑战有哪些?

A:当前佛教保护面临多重挑战:一是商业化侵蚀,部分寺庙过度追求经济利益,出现“天价香”“算命抽签”等乱象,损害佛教清净形象;二是人才断层,年轻僧才培养不足,传统技艺面临失传风险;三是认知偏差,部分公众对佛教存在“迷信化”误解,忽视其文化价值;四是保护压力,城市化进程中古寺庙面临拆迁或过度开发威胁,文物修复技术与资金短缺,这些问题需通过政策规范、教育引导、社会协同等多方合力解决。

Q2:普通信众和年轻人可以为佛教保护做些什么?

A:普通信众和年轻人可从以下方面参与佛教保护:一是树立正信,理性参与宗教活动,抵制迷信与商业炒作,如选择文明敬香、理性消费“开光”物品;二是学习佛教文化,通过阅读经典、参加佛学讲座、参观寺庙展览等,了解佛教的历史与哲学内涵,破除认知误区;三是参与公益,加入佛教慈善组织的志愿服务,如扶贫、环保、助老等,践行佛教的利他精神;四是传播文化,利用新媒体平台分享佛教艺术、禅修智慧等内容,让更多人感受佛教文化的正能量,共同守护这一精神家园。