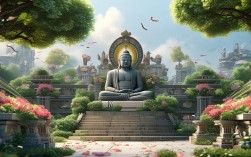

佛教起源于古印度,以释迦牟尼的觉悟教义为核心,倡导“缘起性空”“慈悲喜舍”“自修解脱”,历经两千余年传播,在适应不同地域文化与社会结构的过程中,逐渐呈现出与原始教义存在差异的“变质”现象,这种“变质”并非单一因素所致,而是历史演变、文化融合、社会结构、经济逻辑与现代媒介等多重因素交织的结果,既包含对本土文化的主动适应,也伴随对核心精神的偏离,甚至异化。

历史传播中的本土化适应:文化融合与教义重构

佛教从印度向外传播时,为融入异质文化,不得不对原始教义进行调适,这种“适应性演变”本是传播的必然,却也埋下变质的种子。

在印度本土,原始佛教反对婆罗门教的种姓制度,主张“四姓皆可成佛”,但传入中国后,面对儒家“孝道”为核心的伦理体系,佛教不得不调整,早期佛教强调“出家离俗”,与儒家“父母在,不远游”冲突,东晋高僧慧远提出“沙门不敬王者”,试图通过维护僧团独立性来保持教义纯粹,但效果有限,至唐代,《盂兰盆经》被广泛传播,通过“救度亡母”的故事将孝道融入佛教,形成“孝戒合一”的伦理观,净土宗“念佛法门”更简化修行,适应了大众“死后往生”的需求,这种“方便法门”虽扩大了佛教影响,却也使修行从“内证”转向“外求”,偏离了原始佛教“自觉觉他”的核心理念。

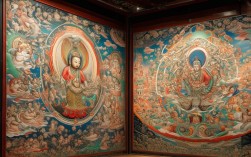

在藏传佛教地区,苯教的自然崇拜与佛教融合,形成“活佛转世”“神佛同构”等体系,如藏传佛教中的“护法神”体系,既有佛教护法,也有苯教神祇的转化,这种文化适应虽增强了地域认同,却使宗教仪式趋于复杂,甚至与世俗权力结合(如元明清时期的政教合一体制),使僧团部分成为特权阶层。

南传佛教上座部虽更接近原始教义,但在东南亚地区也与本土的“村社信仰”结合,形成“寺即村”的格局,僧侣需参与世俗事务,佛教的“出世性”被削弱,转而成为维系社会秩序的工具。

教义解释的演变:从“解脱”到“功德”的价值转向

原始佛教的核心是“四圣谛”(苦、集、灭、道),以“涅槃解脱”为终极目标,强调通过戒、定、慧三学实现“无我”的觉悟,但大乘佛教兴起后,教义解释发生转向,“菩萨行”取代“声闻行”,普度众生的“慈悲”被置于个人解脱之上,功德观”逐渐强化,为变质埋下伏笔。

大乘经典如《法华经》《华严经》提出“一切众生皆可成佛”,但“成佛”的路径被赋予更多“他力”色彩:如净土宗强调“信愿念佛,蒙佛接引”,密宗通过“本尊法”“曼陀罗”等仪轨积累功德,使修行从“自力更生”转向“依赖佛力”,这种转变虽降低了修行门槛,却也导致“求功德”的心态泛滥——信徒烧高香、供佛求福、捐“功德款”以求现世利益(财富、健康、子女),甚至将佛教视为“交易”:用“供养”换取“保佑”,使“慈悲”沦为“功利”,与原始佛教“破除我执”的精神背道而驰。

汉传佛教的“经忏佛事”更是将“功德”商业化,梁武帝“舍身同泰寺”开“佛事”先河,唐代以后,寺院为应对生存需求,逐渐发展出“超度亡灵”“祈福禳灾”等有偿佛事,通过诵经、做法事为信徒“积累功德”,这种“经忏经济”虽为寺院提供经济支持,却也使佛教从“解脱之道”异化为“祈福工具”,僧团部分成员沉迷于仪式与经济利益,忽视戒律与实修。

社会结构与经济因素:僧团世俗化与权力异化

原始佛教僧团以“乞食为生”“树下坐禅”为戒律,强调“少欲知足”,但随着寺院经济发展,僧团逐渐世俗化,甚至成为拥有土地、劳动力的“封建庄园”,导致权力异化。

魏晋南北朝时期,寺院通过“僧祇户”“佛图户”制度占有大量土地和人口,唐代均田制崩溃后,寺院通过“赐田”“施田”成为大地主,如唐代长安的慈恩寺、荐福寺拥有田产数万亩,僧侣参与商业、高利贷活动,形成“僧侣地主”阶层,这种经济特权使部分僧侣脱离群众,追求享乐,戒律松弛,如唐代高僧法琳批评当时僧侣“或营田圃,或治产业,或商贩逐利,或占筮吉凶”,与原始佛教“沙门应破除贪著”的教义相去甚远。

在藏传佛教地区,政教合一体制下,活佛、上层僧侣掌握行政、司法权力,形成“政教合一”的特权阶层,如达赖喇嘛、班禅喇嘛既是宗教领袖,也是地方统治者,僧团内部等级森严,普通僧侣的地位与俗人无异,佛教的“平等”精神被权力结构消解。

南传佛教虽未形成大规模寺院经济,但在东南亚“村社佛教”中,僧侣依赖村民供养,不得不迎合世俗需求,如为村民主持婚礼、葬礼、祈福仪式,逐渐成为“仪式执行者”,而非“修行导师”,佛教的“出世性”进一步弱化。

现代商业与媒介:娱乐化、消费化与符号化

进入现代社会,市场经济与大众媒体的介入,使佛教进一步“变质”,呈现出娱乐化、消费化、符号化的特征。

商业化运作:部分景区寺庙将宗教资源转化为商品,如高价“开光手串”“祈福法会”,甚至将门票、香火钱作为主要收入来源,2018年,某知名寺庙被曝出“3888元功德箱”“9999元开光佛牌”等事件,暴露出佛教在商业逻辑下的异化——宗教场所沦为“赚钱工具”,信仰被明码标价。

娱乐化传播:短视频平台上的“网红僧侣”通过直播讲经、卖货吸引流量,有的甚至穿着僧服唱歌、跳舞,将佛教元素包装成“娱乐符号”,如某“法师”在直播中推销“佛系奶茶”“禅意咖啡”,将佛教的“禅”简化为“网红噱头”,消解了宗教的严肃性。

心灵鸡汤化:佛教教义被简化为“放下执念”“一切随缘”等鸡汤语录,脱离“缘起性空”的哲学内核,成为逃避现实的借口,如年轻人自称“佛系青年”,实则是对竞争的消极抵抗,与佛教“积极修行、破除无明”的精神无关。

历史阶段、主要表现与原因分析

| 历史阶段 | 主要表现 | 原因分析 |

|---|---|---|

| 原始佛教 | 反偶像崇拜,乞食制,强调四圣谛、八正道,个人解脱 | 佛陀亲传,以解脱轮回为核心,适应印度沙门思潮 |

| 部派佛教 | 分裂为上座部、大众部等,教义争论(如“有我”“无我”) | 对教义解释分歧,地域传播导致差异 |

| 大乘佛教 | 菩萨乘兴起,造像、经典系统扩大,净土、禅宗等 | 适应大乘思潮,融合本土文化(中国儒道),强调普度众生 |

| 中世纪佛教 | 经忏佛事盛行,寺院经济膨胀,政教合一体制形成 | 寺院生存需求,统治阶级利用佛教维护统治 |

| 现代佛教 | 商业化、娱乐化,心灵鸡汤化,网红佛教元素 | 市场经济冲击,媒体传播简化,世俗需求与宗教精神脱钩 |

佛教的“变质”是历史长河中的复杂现象:既有为适应本土文化的主动调适,也有经济、权力逻辑下的被动异化;既有教义解释的合理演变,也有对核心精神的偏离,原始佛教的“无常无我”“慈悲精进”仍是其精神内核,而商业化、功利化、娱乐化只是附着在宗教外部的“杂质”,辨别佛教的“正信”与“变质”,关键在于回归“破除我执、自利利他”的本质——真正的佛教不是求福的工具,而是觉悟的智慧;不是仪式的堆砌,而是内心的修行。

相关问答FAQs

问:佛教变质是否意味着其失去了现代价值?

答:并非如此,佛教的“变质”主要体现在形式与外在表现上,其核心教义(如慈悲、智慧、因果)仍具有现代价值。“缘起性空”的哲学思想可为生态保护提供伦理基础;“慈悲喜舍”的理念有助于构建和谐社会;“正念禅修”被心理学应用于缓解焦虑、提升专注力,关键在于剥离商业化、功利化的外壳,回归教义的精神内核,使其与现代社会的需求相结合,而非简单照搬古代形式。

问:普通人如何辨别佛教的“正信”与“变质”?

答:可从三个维度判断:一是教义本质,正信佛教以“四圣谛”“缘起性空”为核心,强调“破除我执、自修解脱”,而非追求现世利益(如财富、长寿);二是修行方式,正信注重戒、定、慧三学,通过实修转化内心,而非依赖“烧高香”“捐功德”等外在形式;三是僧团行为,正信僧团应持守戒律(如不蓄私财、不搞商业化),以弘法利生为己任,而非将寺院变为“商业场所”,若某佛教场所过度强调“交易式祈福”、僧侣参与商业炒作或传播迷信,则需警惕其已变质。