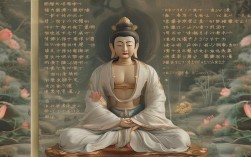

在佛教典籍中,“萨垛菩萨”或为“萨埵菩萨”的音写异译,“萨埵”源于梵语Bodhisattva,意为“觉悟的有情”,是佛教大乘修行者的核心称谓,指发菩提心、行菩萨道、誓愿度化一切众生成就佛果的圣者,这一概念最早见于《般若经》《华严经》等大乘经典,强调菩萨不仅追求自身解脱,更以“众生无边誓愿度”为己任,体现了大乘佛教“悲智双运”的根本精神。

萨埵菩萨的核心特质在于“菩提心”与“慈悲行”的统一,菩提心是“为利众生愿成佛”的誓愿,是菩萨道的根本动力;慈悲行则是将菩提心落实于六度波罗蜜——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,通过修行自利利他,最终圆满佛果,与声闻、缘觉“自了汉”的二乘修行不同,萨埵菩萨以“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”为情怀,其修行历程需历经三大阿僧祇劫,在度化众生的过程中磨砺心性,积累福慧资粮。

从形象与内涵看,萨埵菩萨并非单一个体,而是大乘佛教“菩萨行”的集合象征,在汉传佛教中,常见的观世音菩萨(大悲)、文殊菩萨(大智)、普贤菩萨(大行)、地藏菩萨(大愿)等,均属于萨埵菩萨的典范,各自以不同特质诠释菩萨道的丰富维度,观世音菩萨“千手千眼”象征悲悯周遍一切众生,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”体现度化众子的无尽大愿,这些形象皆源于萨埵精神的具体化,让抽象的“菩萨道”变得可感可知。

萨埵菩萨的修行体系以“六度”为核心框架,每一度既是自利修持,也是利他途径,布施包括财布施、法布施、无畏布施,破除众生贪执;持戒遵守佛陀教诫,护护身心清净;忍辱辱外境干扰,培植内心定力;精进度懈怠,勇猛进趣菩提道;禅定收散乱,开发智慧;般若照见诸法实相,断除无明,六度相辅相成,构成菩萨完整的修行次第。

以下为萨埵菩萨核心特质简表:

| 特质名称 | 梵文对应 | 内涵说明 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 菩提心 | Bodhicitta | 为利众生愿成佛的誓愿,菩萨道根本动力 | 《华严经》《大般若经》 |

| 慈悲 | Karunā | 拔苦与乐之心,无缘大慈,同体大悲 | 《大智度论》 |

| 六度 | Pāramitā | 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,菩萨修行方法 | 《金刚经》《般若经》 |

| 无我 | Anātman | 证悟“人无我”“法无我”,破除我执法执 | 《阿含经》《中论》 |

| 方便 | Upāya | 随机度化众生的善巧智慧,应病与药 | 《维摩诘经》《法华经》 |

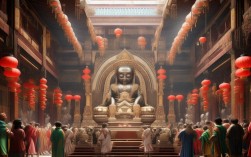

萨埵精神对现代社会的启示尤为深刻,在物质丰裕而精神焦虑的当下,菩萨道的“利他”理念为个体提供了超越自我的价值坐标——从关注“小我”到关怀“大我”,以慈悲心化解对立,以智慧心洞察烦恼,无论是职场中的互助、家庭中的包容,还是社会公益的参与,都是萨埵精神在日常生活中的鲜活实践,正如太虚大师所言“人间佛教”,即是在人间落实菩萨道,将出世智慧融入入世生活,让每个人都能成为“自度度人”的践行者。

FAQs

Q1:萨埵菩萨和阿弥陀佛有什么区别?

A:萨埵菩萨是“菩萨道修行者”的统称,强调因地修行(发心、行六度);阿弥陀佛是西方极乐世界教主,属于果位佛陀,以“愿力”接引众生往生净土,前者侧重“行”,后者侧重“果”,但都体现大乘佛教度化众生的精神,修行者可发萨埵心求生净土,二者并不矛盾。

Q2:普通人如何学习萨埵菩萨的精神?

A:可从“三心”入手:一是“感恩心”,珍惜众生恩、父母恩、师长恩;二是“利他心”,在力所能及范围内帮助他人,如参与志愿服务、关怀弱势群体;三是“学习心”,通过经典(如《普门品》《行愿品》)理解菩萨精神,以智慧引导行动,逐步培养“但愿众生得离苦,不为自己求安乐”的胸怀。