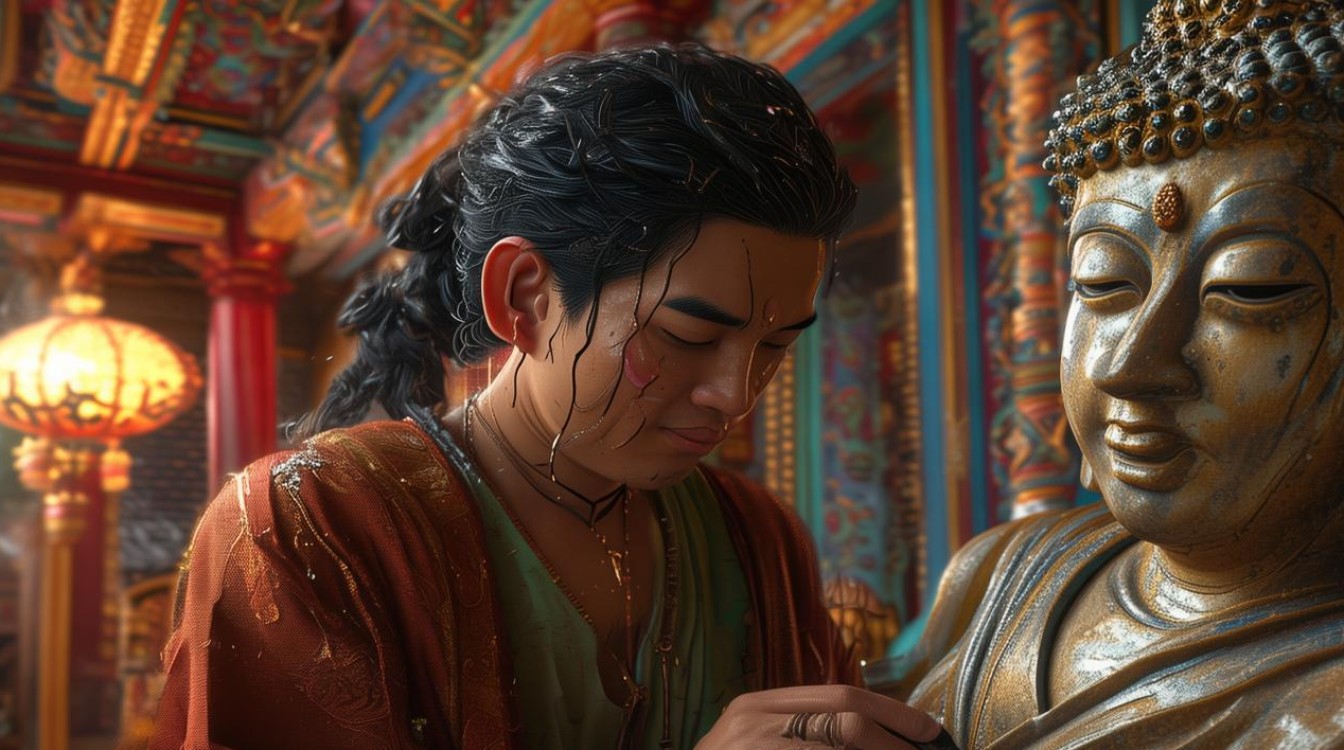

进寺庙抱着菩萨哭,是许多人在人生至暗时刻下意识的举动,香火缭绕中,冰冷的石像仿佛成了唯一能承接眼泪的容器,那些平日里咬着牙咽下的委屈、深夜里反复咀嚼的绝望,在这一刻随着泪水决堤,这并非迷信,而是一种深层的心理需求,是人在脆弱时对“被接纳”与“被理解”的本能渴望。

从现实层面看,这种行为的背后往往是巨大的生活压力,当代人被裹挟在快节奏的社会中,学业、工作、家庭、健康……多重身份带来的责任像无形的枷锁,压得人喘不过气,当努力得不到回报、付出遭遇背叛、未来失去方向时,寺庙的宁静便成了逃离现实的“避难所”,没有KPI的催促,没有家庭的期待,只有袅袅青烟和庄严的佛像,让人暂时卸下“强者”的面具,露出柔软的内核,刚毕业的年轻人在求职屡屡碰壁后,抱着菩萨的脚边哭诉“我真的尽力了”;中年人在面对老人重病、孩子教育、职场危机的多重夹击时,跪在蒲团上哽咽“我快撑不下去了”;老人在独居的孤独中,抚摸着菩萨的手掌流泪“子女都忙,没人听我说说话”,这些哭诉里,藏着每个普通人在生活重压下的挣扎与无奈。

从心理层面分析,抱着菩萨哭是一种“移情”与“代偿”机制,心理学中的“移情效应”指出,人会将对理想化对象的情感投射到某个客体上,菩萨“悲悯众生”“有求必应”的形象,恰好满足了人们对“无条件接纳者”的想象——在亲友面前,我们担心成为负担;在陌生人面前,我们害怕被评判;唯有面对菩萨,这种“被看见”的需求才能毫无顾忌地释放,哭泣本身是情绪的“排毒”过程,美国心理学家威廉·弗莱曾研究发现,哭泣能促进内啡肽分泌,缓解压力和焦虑,当眼泪混着香火味滑落,积压在心底的委屈、愤怒、恐惧也随之排出,留下的是一种“被掏空后的轻松”。

从文化层面看,寺庙作为宗教场所,自带“神圣性”与“仪式感”,为情绪释放提供了合法空间,在中国传统文化中,“哭”常与“软弱”挂钩,男性被教育“男儿有泪不轻弹”,女性被期待“温婉贤淑”,但在寺庙,哭声被默认为“虔诚”的表现,甚至有人认为“菩萨会显灵”,这种文化认知让人在哭泣时少了一份羞耻,多了一份心安,正如一位香客所说:“在外面哭,别人会觉得你矫情;在庙里哭,大家都懂,这是在‘求个心安’。”

不同人群在寺庙抱着菩萨哭时,诉求也各有侧重,可通过下表对比:

| 人群 | 典型困境 | 哭诉核心诉求 |

|---|---|---|

| 青年群体 | 学业压力、职场内卷、情感迷茫 | 渴望指引、希望被肯定 |

| 中年群体 | 家庭责任、健康焦虑、事业瓶颈 | 寻求理解、祈求平安 |

| 老年群体 | 孤独感、对死亡的恐惧、代际隔阂 | 渴望陪伴、寻求生命意义 |

这种行为的意义,远不止于情绪宣泄,它更像一场“与自己和解”的仪式:当人放下所有伪装,直面内心的脆弱时,反而能看清问题的本质,很多人哭过后会发现,那些看似“天大”的困境,在菩萨的“沉默注视”下,似乎也没那么难以承受,正如一位中年女性在哭完后的感悟:“原来我不是非要‘扛住一切’,我只是需要一个地方,允许自己‘脆弱一会儿’。”

或许,菩萨从不会真的“显灵”去解决具体问题,但抱着祂哭的那一刻,人终于学会了与自己和解,生活依旧有风雨,但眼泪里浸泡过的勇气,会让人更坚定地走向明天。

FAQs

Q:为什么有人宁愿对着菩萨哭,也不愿和亲友倾诉?

A:亲友倾诉可能面临“被评判”的风险——担心对方觉得自己矫情、无法共情,或因关系亲近而背负对方的焦虑,寺庙的“匿名性”和“神圣性”恰好规避了这一点:菩萨是“沉默的倾听者”,不会打断、不会评判,只有纯粹的接纳。“向神明倾诉”本身带有一种“仪式感”,让人更愿意放下防备,说出最真实的脆弱。

Q:抱着菩萨哭后,真的能感到解脱吗?

A:短期来看,哭泣是情绪的“减压阀”,能快速释放压力激素(如皮质醇),缓解心理紧绷感,长期来看,真正的解脱源于“哭后的行动”——很多人在情绪平复后,会开始反思问题根源,甚至将“向菩萨哭诉”转化为“向生活宣战”的动力,因失业而哭的人,可能开始重新投简历;因失恋而哭的人,可能尝试走出封闭,哭泣不是终点,而是疗愈的起点,它让人在脆弱中积蓄力量,最终学会自己成为自己的“菩萨”。