在佛教的浩瀚星空中,“泪目菩萨”并非某一位特定菩萨的名号,而是对那些以慈悲示现、感念众生苦难而“垂泪”的菩萨形象的统称,这泪水不是软弱,而是“同体大悲”的具象化——如同母亲见子受苦而心痛落泪,菩萨的泪是“无缘大慈,同体大悲”的深情流露,是众生与佛心相连的温暖桥梁。

佛教经典中,菩萨的“泪目”常与悲愿相连。《悲华经》记载,观世音菩萨在因地中为转轮圣王,发“若能令众生得离苦恼,我身 tears 当如雨下”的宏愿,见众生沉沦三界,被贪嗔痴所困,悲泪如注;《地藏经》中,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,面对无间地狱的惨烈众生,心生“大悲猛利”,以至于“悲恋众生,涕泪双流”,其泪是“众生度尽,方证菩提”的决绝悲心;《法华经·药草喻品》里,佛陀以“大雨普润”比喻佛法平等利益众生,而菩萨的泪,恰如这“甘雨”,既为众生苦而落,亦为众生离苦而喜,这些经典中的“泪”,并非凡夫俗子的伤感,而是菩萨“智悲双运”的体现:以智慧照见苦谛,以慈悲拔除苦根,泪水是悲心与愿力的融合,是“众生无边誓愿度”的践行。

在民间信仰中,“泪目菩萨”的形象更添烟火气,浙江普陀山的“不肯去观音院”,传说唐代日本僧人慧萼五次渡海请观音像,船行至普陀山潮神阻拦,像端坐不动,慧萼夜见观音像“泪湿衣襟”,遂留像建寺,从此“泪目观音”成为普陀山的信仰符号;福建闽南地区每逢旱涝,村民会抬“泪目观音”像巡境,传说“观音垂泪,天降甘霖”,泪水是菩萨“感应道交”的证明,让抽象的“慈悲”变得可感可触;更有民间故事里,孝子为母求医,深夜向观音像祈祷,见“菩萨眼中含泪”,次日母亲病愈——这些故事将菩萨的“泪”与众生现实苦难相连,传递出“菩萨知苦、菩萨救苦”的朴素信念,让信众在困境中感受到“我虽微末,菩萨不忘”的温暖。

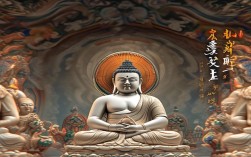

当代艺术与文化中,“泪目菩萨”成为跨越宗教的精神符号,敦煌莫高窟的“菩萨像”,眉眼低垂,嘴角含悲,仿佛含泪凝视众生,千年壁画虽已斑驳,那“悲悯之泪”却穿透时空,让观者心生触动;现代雕塑家将“泪滴”融入菩萨形象,如四川乐山的“泪目观音”石刻,泪珠如露,滴落处生出莲花,象征“悲智之露”滋养众生;影视作品中,菩萨的泪常作为情感高潮,如《西游记》里观音菩萨救唐僧时“泪光莹莹”,传递出“慈悲救度”的永恒主题,这种现代诠释,让“泪目菩萨”不再局限于宗教殿堂,而是成为苦难中人们的“心灵灯塔”——当人世悲欢与菩萨的泪相遇,便有了“众生皆苦,但有人为你垂泪”的共鸣。

不同菩萨的“泪目”象征意义,也各有侧重:

| 菩萨名 | 经典依据 | 泪目象征 | 核心精神 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 《悲华经》《法华经》 | 大悲泪,救苦救难 | 慈悲寻声,有感必应 |

| 地藏菩萨 | 《地藏经》 | 大愿泪,地狱救度 | 众生度尽,方证菩提 |

| 文殊菩萨 | 《文殊师利般若经》 | 大智泪,智慧悲悯 | 照见实相,悲智双运 |

| 普贤菩萨 | 《华严经》 | 大行泪,实践悲愿 | 行愿无尽,导归极乐 |

“泪目菩萨”的泪,是慈悲的涟漪,是愿力的见证,它告诉我们:真正的强大不是无悲无喜,而是“知苦而不忍”的深情;真正的信仰不是遥不可及,而是“菩萨垂泪,众生得度”的相连,在这泪水里,有众生对解脱的渴望,有菩萨对众生的不舍,更有“人间佛教”——“佛法在世间,不离世间觉”的生动实践。

FAQs

问题1:有人说“泪目菩萨流泪是菩萨示现,真的有眼泪吗?这和佛教‘无我’的思想矛盾吗?”

解答:从佛教义理看,菩萨的“泪”是“慈悲的示现”,而非凡夫的生理泪水。“无我”是菩萨破除我执后的境界,但“慈悲”是菩萨的“自性功德”——如同镜子虽无分别,却能映照万物,菩萨虽无“我相”,却能随缘应化,以“泪”等形象与众生沟通,这种“示现”是“慈悲权巧”,非执着于“有泪”,而是让众生通过可感的形象,生起信心,趋向觉悟。

问题2:为什么很多人在困难时会向“泪目菩萨”祈求?这种祈求真的有用吗?

解答:向“泪目菩萨”祈求,本质是寻求“心灵慰藉”与“精神力量”,菩萨的“泪目”形象传递出“我知你苦”的共情,让祈求者感受到“被理解”“被守护”,从而生起勇气面对困境,从佛教“感应道交”的角度,祈求是否有用,取决于“信愿行”:至诚心能感通佛力,但“有用”不一定是“立即解决问题”,也可能是“转变心态”,如从绝望到希望,从抱怨到积极行动,正如《普门品》所言:“念念勿生疑,观世音妙力”,菩萨的慈悲是“随缘赴感”,而众生的“心念”是感应的关键。