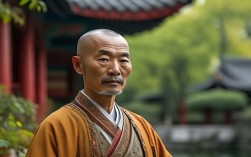

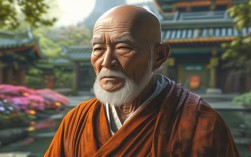

传喜法师,俗姓黄,1966年出生于浙江宁波,是当代中国佛教界具有一定影响力的僧人,现任宁波奉化雪窦寺方丈、中国佛教协会理事等职务,他以弘法利生为己任,长期致力于佛教文化传播、慈善公益事业及佛教教育,通过讲经说法、慈善活动、文化交流等多种形式,在信众中积累了较高的声誉,近年来关于其的一些争议声音也逐渐浮现,部分观点甚至将其与“邪”相关联,这一现象需要从多角度进行客观审视。

从弘法理念与实践来看,传喜法师的教义传播以传统佛教教义为基础,强调因果、慈悲、智慧等核心思想,其讲经内容多围绕《法华经》《楞严经》等经典展开,试图结合现代社会语境阐释佛教的现代意义,他倡导“人间佛教”理念,注重佛教与社会现实的结合,例如推动慈善扶贫、灾害救助、教育支持等公益项目,创办“传喜公益”基金会,在云南、四川等地开展助学、助老活动,这些实践符合佛教“上报四重恩,下济三途苦”的根本精神,也获得了社会各界的积极评价,从这一层面看,其弘法活动与邪教“歪曲教义、精神控制、敛财骗色”的本质特征存在明显区别,邪教的核心在于反社会、反人类、反科学,而传喜法师的公开言行及活动均未触及这些红线,反而体现了宗教服务社会的正面价值。

争议的产生部分源于其弘法形式与部分传统佛教界的差异,传喜法师在弘法过程中常运用现代传媒技术,如通过直播、短视频平台传播教义,吸引年轻群体关注;其讲经风格较为口语化、互动性强,部分内容涉及对现实问题的解读,甚至涉及对科学、哲学等领域的跨界讨论,这种创新形式在扩大佛教影响力的同时,也引发了部分保守派人士的质疑,认为其“过度世俗化”“偏离传统教义”,甚至有观点批评其“断章取义解读经典”,但需明确的是,宗教传播形式的创新并非邪教特征,历史上佛教传入中国后,也曾通过“格义佛教”等方式与本土文化融合,最终形成具有中国特色的佛教体系,只要核心教义不偏离,弘法形式的现代化适应属于正常的文化调适范畴。

关于“邪”的指控还涉及对其个人行为的质疑,如部分网络传言称其“敛财”“生活奢侈”等,对此,需区分事实与谣言:公开资料显示,传喜法师所在的雪窦寺作为正规宗教活动场所,其财务收支接受宗教事务部门监管,慈善项目亦有公开透明的公示记录;至于个人生活,作为僧人,其持戒情况可通过日常观察(如素食、简朴穿着等)及信众反馈初步判断,目前并无权威机构或确凿证据证明其存在违反戒律的行为,网络上的负面言论多源于匿名爆料,缺乏实证支持,而宗教人物的公众形象易被放大解读,个别事件或误传可能被过度渲染,进而形成片面认知。

值得注意的是,任何宗教人物的公众评价都需基于理性判断,避免陷入“非黑即白”的思维误区,邪教的判定有严格的法律和学术标准,我国《宗教事务条例》明确规定,邪教是指“冒用宗教、气功或者以其他名义建立,神化首要分子,利用制造、散布迷信邪说等手段蛊惑、蒙骗他人,发展、控制成员,危害社会的非法组织”,对照这一标准,传喜法师及其所在的宗教团体均未具备邪教的构成要件,其合法宗教活动受法律保护,对未经证实的指控应保持审慎态度。 | 支持方观点 | 反对方观点 | |--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 弘法形式现代化 | 适应时代发展,吸引年轻群体,让佛教文化更具活力,符合“人间佛教”发展方向 | 过度迎合世俗,削弱宗教神圣性,存在“娱乐化”倾向,偏离传统佛教修持本质 | | 经典解读方式 | 结合现代语境阐释经典,用通俗语言传递智慧,降低信众理解门槛 | 对经典断章取义,过度解读现实问题,甚至附会科学,存在“神化”个人倾向 | | 财务与慈善透明度 | 慈善项目有公开公示,寺院财务受宗教部门监管,体现宗教公益属性 | 部分项目资金流向不透明,寺院商业化气息浓厚,质疑其借慈善敛财 |

综合来看,传喜法师的弘法活动总体上在合法合规框架内进行,其慈善实践与社会贡献值得肯定,而“邪”的指控多源于对其弘法形式的不理解、网络谣言的误传或对宗教现代化的认知偏差,在评价宗教人物时,应基于事实依据,区分合法宗教活动与非法行为,避免以偏概全,宗教的本质是引导人心向善、服务社会,只要其核心教义符合正信正行,实践体现慈悲利他,就应给予理性看待与尊重。

相关问答FAQs

Q1:传喜法师是否被官方认定为邪教?

A:截至目前,我国宗教事务部门、公安机关等官方机构从未将传喜法师或其所在的雪窦寺及相关团体认定为邪教,邪教的认定有严格的法律程序和标准,需经权威调查核实,传喜法师作为正规宗教教职人员,其活动受法律保护,网络上关于其“邪教”的说法均为不实传言,缺乏任何官方依据。

Q2:如何看待对传喜法师弘法形式的争议?

A:对传喜法师弘法形式的争议,本质上是传统与现代、宗教与世俗关系的讨论,其运用现代传媒、口语化讲经等方式,是佛教适应现代社会传播规律的尝试,有助于扩大宗教文化的积极影响,但任何创新都需把握“度”,若过度追求形式而忽视教义核心,可能引发质疑,对此,应秉持“百花齐放、百家争鸣”的态度,既尊重传统,也鼓励创新,最终以是否符合正信正行、是否服务社会作为评价标准。