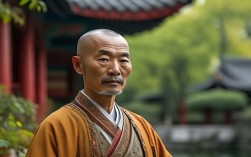

圣一法师(1913—2009),俗姓李,名德洪,广东开平人,是近代中国佛教界德高望重的禅宗大德,以实修实证的禅风、慈悲济世的情怀以及对禅法传承的坚守,在教内外广受尊崇,他的一生历经时代变迁,却始终以“荷担如来家业”为己任,将禅法融入日常,以简朴言行诠释佛法的真谛,为后世学人留下了宝贵的精神财富。

修行历程:从求法悟道到弘法利生

圣一法师的出家因缘颇具传奇色彩,年少时因家境贫寒,他常随母礼佛,种下善根,1932年,19岁的法师于广东韶关南华寺依虚云老和尚剃度,法名“圣一”,从此踏上求法之路,虚云老和尚是近代禅宗泰斗,以“农禅并重”“一门深入”著称,这对圣一法师的修行理念影响深远,他在南华寺参学期间,不仅精研戒律、经论,更注重坐禅实修,常于深山老林中独处,体验“饥来吃饭困来眠”的平常心境界。

1949年,圣一法师移居香港,初时于青山寺掩关修行,长达六年之久,关中他以《楞严经》《信心铭》为依归,深入参究“念佛是谁”的话头,力求明心见性,据其弟子回忆,法师关中生活极为简朴,每日仅食一餐,却精神矍铄,常于夜深人静时绕禅经行,脚步声与虫鸣相和,显露出超脱物外的定力,出关后,他应信众邀请,先后于香港芙蓉山、观宗寺、宝莲禅寺等道场驻锡,讲经说法,开示禅要,吸引了海内外众多求法者。

圣一法师的禅法承袭临济宗,却又融合禅净双修的特质,他强调“禅是净的禅,净是禅的净”,认为念佛与参禅并非对立,而是相辅相成:“念佛时,心即是佛;参禅时,佛即是心,心佛不二,方为究竟。”他常教导弟子,修行不必执着于形式,关键在于“返观自性”——在日常的一举一动中觉察心念,于吃饭、睡觉、工作间体悟“无住生心”的智慧。

弘法理念:以平常心行菩萨道

圣一法师的弘法风格以“朴实无华、直指人心”著称,他不说深奥玄理,多用日常生活中的比喻开示,让学人易于理解,他曾说:“修行如种树,不必天天问何时结果,只管浇水施肥(精进用功),根深自然叶茂,花开结果有时。”这种“接地气”的教化方式,使佛法不再遥不可及,成为普通人的生活智慧。

在弘法实践中,法师始终践行“农禅并重”的传统,他在香港建立的道场,多设有农田、菜园,要求僧众每日出坡劳作,通过体力劳动磨炼心性,体会“一日不作,一日不食”的禅门家风,他认为,劳动不仅是谋生手段,更是修行的“对治法门”——在汗水中放下我执,在协作中培养慈悲,他还热心社会慈善,创办老人院、孤儿院,资助贫困学生,以实际行动践行“菩萨道”精神,彰显了佛法“慈悲济世”的根本宗旨。

法师的著作虽不多,却字字珠玑,皆为实修经验的结晶,其《禅门日诵》《信心铭讲记》《默照禅的修持》等书,以平实语言阐释禅法精髓,被学人奉为入道指南,他在《信心铭讲记》中写道:“至道无难,唯嫌拣择,但莫憎爱,洞然明白。”短短数语,道破了禅宗“不二法门”的核心——放下分别执着,当下即是菩提。

传承与影响:禅灯不灭,照破迷津

圣一法师的修行与弘法,不仅延续了禅宗“明心见性”的法脉,更适应现代人的根性,将传统禅法转化为“生活禅”,为快节奏的现代社会提供了心灵的清凉剂,他常说:“佛法不在庙里,不在经中,而在你的心里,心净则国土净,心安则众生安。”这种将佛法融入生活的理念,影响了无数都市学人,让他们在忙碌中找到安身立命的精神家园。

法师一生收徒无数,却不立门户之见,鼓励弟子“依教奉行,自悟自证”,他常告诫学人:“不要做‘佛油子’,学佛不是装样子,是要真修实证,哪怕每天只念一句佛号,只参一个话头,坚持下去,必有受用。”这种朴实无华的教诲,让无数人在迷茫中找到了修行的方向,他的弟子遍布海内外,许多已成为弘扬佛法的骨干力量,继续将“圣一禅风”传递下去。

圣一法师修行与弘法重要节点

| 年份 | 事件概要 |

|---|---|

| 1932年 | 于广东南华寺依虚云老和尚剃度,法名“圣一”,开始系统参学禅法与戒律。 |

| 1949年 | 移居香港,于青山寺掩关修行,历时六年,深入参究“念佛是谁”话头。 |

| 1955年 | 出关后驻锡香港芙蓉山,开始公开讲经,倡导“禅净双修”。 |

| 1970年代 | 于香港建立多个道场,推行“农禅并重”,创办慈善机构,实践菩萨道精神。 |

| 1980-2000年 | 著作陆续出版,《禅门日诵》《信心铭讲记》等成为禅修重要参考,影响遍及海内外。 |

| 2009年 | 于香港安详示寂,世寿97岁,僧腊77载,留下“心无挂碍,随处安然”的遗训。 |

相关问答FAQs

圣一法师提倡的“生活禅”具体如何实践?

解答:圣一法师的“生活禅”核心是“平常心是道”,强调将修行融入日常的每一个细节,具体而言,首先要在“观照心念”上下功夫:无论是吃饭、走路、工作,都觉察当下的一念心,不随妄念流转,比如吃饭时就专注品尝食物的味道,不执着于“好吃”或“不好吃”,工作时就全神贯注,不因结果好坏而烦恼,要“历事炼心”,在与人相处中修慈悲,在遇到困难时修忍辱,在顺境中修不执着,被人误解时,不急于辩解,而是观照“我为什么会烦恼?”;取得成就时,不傲慢自满,而是想“这一切皆是因缘和合,我不过是个工具”,每日保持固定的功课,如念佛、诵经、坐禅,以稳定心性,但又不执着于“功课的形式”,而是将功课中培养的定力与智慧延伸到生活中,简单说,生活禅就是“在生活中修行,在修行中生活”,让佛法成为生活的常态,而非额外的负担。

初学者如何跟随圣一法师的教导入门?

解答:初学者可从“三个基础”入手:第一,明理:阅读圣一法师的著作,如《禅门日诵》(收录日常功课与基础开示)、《信心铭讲记》(阐释禅宗核心思想),通过文字理解“心佛不二”“无住生心”的基本理念,避免盲修瞎练,第二,实修:从“念佛”或“参话头”开始,若觉得念佛易上手,可每日念诵“阿弥陀佛”号,专注一句佛号,妄念起时不必对抗,轻轻拉回即可;若喜欢参禅,可选“念佛是谁”或“万法归一,一归何处”的话头,在日用中反复参究,不要求“立刻开悟”,重在“保持疑情”,第三,践行:在生活中落实“慈悲与智慧”,比如每天做一件利他的小事(帮助家人、同事),遇到烦恼时用“观照心念”的方法(问自己:“这个烦恼是真的吗?”),逐步减少对“我”的执着,圣一法师常说:“修行如逆水行舟,不进则退,但只要方向正确,坚持下去,必有成效。”初学者不必急于求成,重要的是“脚踏实地,持之以恒”。