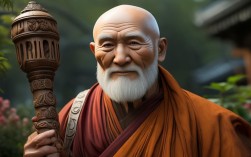

船义法师,当代佛教界德高望重的僧人,以其深厚的佛学修为、积极的弘法实践和慈悲济世的精神,在信众中享有崇高声誉,他早年出生于一个佛化家庭,自幼受家庭熏陶,对佛法心生向往,年少时,于当地名寺依止一位德高望重的老和尚剃度出家,法号“船义”,取“普度众生,如船济渡”之意,寓意以佛法为舟,接引众生脱离苦海,抵达解脱的彼岸。

出家后,船义法师秉持“精进不怠,勤学不辍”的修行态度,先后在多所佛学院及古刹参学,他深入经藏,对《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典皆有独到研习,尤其注重将教理与实践相结合,强调“解行并重”,青年时期,他曾于五台山闭关三年,期间研读经典、坐禅修行,奠定了坚实的佛法根基,出关后,深感末法时期众生根机浅薄,需以契理契机的方式弘扬佛法,遂开始投身于弘法利生的事业中。

船义法师的弘法历程,以“立足本土,面向大众”为特色,他常言:“佛法不在深山,在人间;不在经卷,在生活中。”为此,他致力于将佛法与现代生活相结合,用通俗易懂的语言阐释深奥的教义,让普通信众也能从中获得心灵的慰藉与智慧的启迪,他每年定期举办讲经法会,主题涵盖《金刚经》的“应无所住而生其心”,《心经》的“照见五蕴皆空”,以及因果轮回、慈悲喜舍等佛教核心思想,法会现场座无虚席,不仅吸引了众多老居士,更有不少年轻人、知识分子前来聆听,形成了独特的“老中青三代共学佛法”的景象。

除了讲经说法,船义法师还注重道场建设与佛教文化传播,上世纪九十年代,他牵头修复了一座历经战乱荒废的古刹,经过十余年的努力,将其建成集修行、弘法、慈善于一体的佛教文化中心,中心内设有图书馆、禅修堂、公益讲堂等设施,定期举办禅七法会、居士培训班、青少年国学夏令营等活动,为信众提供了系统学习佛法、提升心灵修养的平台,他尤其重视对年轻一代的引导,认为“青年是佛教的未来”,多次在高校、企业开展“佛法与人生”“职场心灵成长”等主题讲座,鼓励年轻人以正念面对生活,以智慧化解烦恼。

在慈善事业方面,船义法师践行“人间佛教”精神,带领信众积极开展扶贫济困、捐资助学、医疗救助等公益活动,每逢春节、中秋等传统节日,他都会组织团队前往偏远山区、养老院、孤儿院,为困难群众送去物资与温暖,并为他们开示佛法,给予精神上的鼓励,他常说:“慈悲是佛法的核心,利益众生是最好的修行。”多年来,他带领的慈善团队累计帮助困难家庭数千户,资助贫困学生数百名,用实际行动诠释了“无缘大慈,同体大悲”的菩萨情怀。

船义法师的佛学思想,以“契理契机”为核心,强调“教观双运,定慧等持”,他认为,佛法教理是修行的指南,而实修则是检验教理的标准,在教理上,他推崇“般若为导,净土为归”,以《般若经》的智慧破除众生的无明执着,以净土法门的信愿行引导众生往生西方极乐世界,在实修上,他提倡“在生活中修行,在修行中生活”,主张将禅修的功夫融入日常,如在行住坐卧中保持正念,在待人接物中修习慈悲,在工作学习中践行精进,他常说:“修行不是逃避生活,而是以佛法智慧照亮生活,让每一个当下都充满觉知与慈悲。”

为更清晰地展现船义法师的弘法理念与实践,以下表格整理其核心思想与具体行动的对应关系:

| 核心思想 | 具体阐释 | 实践行动举例 |

|---|---|---|

| 契理契机 | 佛法真理不变,但弘法方式需适应时代众生根机 | 用现代语言讲经,结合生活案例解读教义;在高校、企业开展针对性讲座 |

| 生活即修行 | 日常行为皆是道场,以正念观照身心,以慈悲待人接物 | 行禅中专注脚步,工作中保持专注,家庭中修习包容,待人时生起慈悲心 |

| 慈悲济世 | 以利益众生为修行目的,践行菩萨道 | 组织扶贫、助学、义诊;定期探访孤寡老人与孤儿院,提供物质与精神支持 |

| 定慧等持 | 止观双修,以禅修培养定力,以般若智慧破除无明 | 定期举办禅七法会,教授数息观、观息法;引导信众在静坐中观照身心实相 |

船义法师的弘法事业不仅影响了国内信众,还推动了佛教文化的国际交流,他曾多次受邀赴东南亚、欧美等地参加佛教论坛,讲演“中国佛教的现代转型”“佛教与全球化时代的对话”等主题,向世界展示中国佛教的智慧与慈悲,他强调:“佛教是无国界的,不同文化背景的众生都有离苦得乐的需求,我们应以开放的心态,将佛法的精神传递给更多人。”

在信众心中,船义法师是一位“慈悲智慧的长者”,他平易近人,没有高僧大派的架子,常与信众亲切交谈,耐心解答他们的疑惑,无论是生活琐事还是生死大事,他都能以佛法给予恰当的指引,让听者心生欢喜,获得启发,他的开示语言朴实无华,却蕴含着深刻的法义,如同春雨般滋润众生的心田。

回顾船义法师的修行与弘法之路,他以“船义”为号,始终践行着“普度众生”的誓言,从深山闭关到走向人间,从研习经教到慈悲济世,他用自己的生命诠释了佛教“自觉觉他,觉行圆满”的精神,他不仅是佛法的传播者,更是众生的良师益友,以其智慧与慈悲,为迷茫者点亮心灯,为痛苦者送去温暖,为现代社会注入了一股清流般的精神力量。

相关问答FAQs

问:船义法师为何提倡“生活即修行”?这与传统闭关修行有何不同?

答:船义法师提倡“生活即修行”,是因为他认为末法时期众生根机浅薄,难以长期脱离生活闭关实修,而日常生活中的行住坐卧、待人接物皆是修行的道场,与传统闭关修行相比,“生活即修行”更强调将佛法智慧融入现实,通过观照起心动念、调伏烦恼习气,在真实的生活场景中培养定力与智慧,工作时保持专注不散乱,是修“禅定”;遇到逆境时心生慈悲不嗔恨,是修“忍辱”;帮助他人时无相布施,是修“般若”,这种修行方式更贴近普通人的生活方式,便于持续践行,符合“佛法在世间,不离世间觉”的教义,传统闭关修行则更适合有一定修行基础、能暂时放下世俗事务的修行人,通过专一禅定深入经藏,二者相辅相成,并无高下之分。

问:船义法师的弘法事业对年轻一代有哪些具体影响?

答:船义法师对年轻一代的影响主要体现在三个方面:一是引导年轻人正确认识佛法,破除“佛教迷信”的刻板印象,他用现代语言和科学视角解读佛法,如将“无常”与心理学中的“变化”理论结合,将“慈悲”与现代社会学中的“同理心”关联,让年轻人理解佛法是充满智慧的生命哲学,而非单纯的信仰仪式,二是帮助年轻人在快节奏生活中找到心灵锚点,他提倡“正念生活”,鼓励年轻人在工作学习中保持觉知,通过简单的禅修方法缓解焦虑、压力,提升专注力与幸福感,这契合了当下年轻人对心灵成长的需求,三是培养年轻人的社会责任感,他通过慈善活动、公益讲座等形式,引导年轻人将个人成长与社会服务相结合,如组织青年志愿者团队参与扶贫助学,让年轻人在利他中体会生命的意义,树立积极正向的价值观,这些影响让越来越多的年轻人对佛教产生兴趣,并愿意将佛法智慧融入生活,成为传承佛教文化的新生力量。