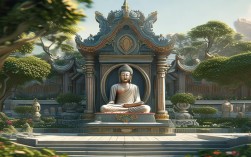

“哦弥陀菩萨”是大众对阿弥陀佛的亲切称呼,在佛教信仰中,阿弥陀佛是西方极乐世界的教主,代表着无量光、无量寿与无量愿,以其慈悲宏愿接引众生往生净土,成为汉传佛教中最受尊崇的菩萨之一,他的名号蕴含着深远的佛法义理,也承载着众生对解脱与安乐的期盼。

“阿弥陀佛”是梵语“Amitābha”的音译,意为“无量光”与“无量寿”。“无量光”指他的智慧之光遍照十方,无有障碍,能破除众生的无明黑暗;“无量寿”则象征他的愿力无尽,寿命无量,能让往生极乐的众生皆得无量寿命,永离生死轮回,阿弥陀佛还有“无量寿佛”“无量光佛”“甘露王佛”等别称,不同名号从不同角度彰显他的功德特质,在《悲华经》中,阿弥陀佛因地曾发下四十八大愿,其中最核心的是第十八愿:“若有众生,闻我名号,至心信乐,愿生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。”这“十念往生”的愿力,为末法众生开辟了一条简易而稳妥的解脱之路。

关于阿弥陀佛的信仰依据,主要源于净土宗所奉持的“净土三经”,即《阿弥陀经》《无量寿经》和《观无量寿经》,这三部经典系统阐述了极乐世界的庄严景象、阿弥陀佛的愿力以及往生净土的方法,为更清晰呈现,可参考下表:

| 经典名称 | 核心思想 | |

|---|---|---|

| 《阿弥陀经》 | 描述极乐世界依正庄严,七宝池、八功德水、诸上善人聚会一处,劝导众生至心信愿,持名往生 | 极乐世界真实不虚,持名念佛即可往生 |

| 《无量寿经》 | 记载阿弥陀佛因地法藏比丘发四十八大愿,修行成佛的过程,以及往生净土的因行果位 | 愿力摄受,众生依信愿行得生净土 |

| 《观无量寿经》 | 韦提希夫人厌离娑婆,请佛开示往生之法,佛说十六观法,从日观到华座观,普摄不同根机 | 观想念佛与持名念佛结合,定散二善皆可往生 |

阿弥陀佛信仰的核心在于“信深愿切,持名待归”,众生通过至诚信愿,相信阿弥陀佛的愿力不虚,切愿往生极乐世界,再通过持名念佛(即口称“南无阿弥陀佛”)的方式,将心念专注于佛号,久而久之达到“一心不乱”的境界,临命终时即可蒙佛接引,往生极乐,净土宗祖师如昙鸾、道绰、善导等,均强调“以果地觉为因地心”,即众生念佛时,即是将阿弥陀佛的果地功德融入自心,最终与佛愿力相应。

在现实生活中,阿弥陀佛信仰给予众生巨大的精神慰藉,面对生老病死的无常,念佛能让内心获得安稳;遭遇烦恼困顿时,忆念佛的慈悲与极乐的庄严,能生起出离心与欢喜心,念佛并非消极避世,而是要求“发菩提心,行菩萨道”,在世间行善断恶,将念佛的功德回向一切众生,体现佛教“悲智双运”的精神。

相关问答FAQs

Q1:阿弥陀佛的四十八大愿中,哪几愿最能体现接引众生的慈悲?

A1:阿弥陀佛的四十八大愿以“普度众生”为核心,其中最关键的几愿包括:第十八愿“十念往生愿”——闻佛名号至心信乐,乃至十念,若不生者不取正觉,这是最广大的接引愿;第十九愿“闻名得见愿”——修诸功德至心发愿,欲生我国,命终来迎,接引修行者;第十二愿“光明遍照愿”——光明绝无比较,胜于日月光明,能照摄一切念佛众生,使其远离恐怖;第十一愿“定成正觉愿”——往生者皆得三十二相、一生补处,速成佛道,这些愿力共同构成了阿弥陀佛“不舍一切众生”的慈悲特质。

Q2:普通人如何在日常生活中修行净土法门?

A2:净土法门以“信愿行”为三资粮,日常修行可从以下入手:深信阿弥陀佛愿力,切愿往生极乐,这是修行的根本;每日固定时间持名念佛,如早晚各念半小时,或利用碎片时间默念,培养“佛号不断”的习惯;将念佛与生活结合,行住坐卧皆可念佛,遇事时以佛号安定心念,同时注意“诸恶莫作,众善奉行”,在家庭、工作中践行慈悲与智慧;参加共修活动,如念佛会、法会,与同参道友互相策励,增强信心,关键在于“至诚恳切”,不在于形式,而在于心念的专注与愿力的坚定。