寺庙放生作为佛教传承千年的慈悲实践,承载着众生平等的信仰智慧,在宗教修持、生态保护、心理调适与社会和谐等多个维度展现出独特价值,它不仅是信徒表达对生命敬畏的仪式,更是人与自然、个体与心灵对话的桥梁,其深远意义值得从多角度深入解读。

宗教维度:慈悲修行与功德积累的载体

在佛教教义中,放生是“无缘大慈,同体大悲”的具体体现,佛教认为,一切众生皆有佛性,过去生中曾与人类互为六亲眷属,护持生命即是护持自性,通过放生活动,信众以实际行动践行“不杀生”的根本戒律,将对生命的抽象关怀转化为具象救助,这种过程被视为一种“菩萨行”,要求修行者放下“我执”,以众生苦为己苦,在解救生命的过程中培养广大的慈悲心。

从功德积累的角度看,佛教经典《金光明经》中记载,放生能消灾免难、增长福报,但这种“功德”并非功利化的交换,而是通过放生净化自身心性——当人亲手将生命放归自然,见证它们重获自由的瞬间,内心会生起超越私利的喜悦,这种“利他”的体验能削弱贪嗔痴三毒,让心灵趋向清净,放生仪式中的诵经、回向等环节,更强化了因果轮回的信仰,引导信众在日常生活中敬畏因果、护持生命,形成“知行合一”的修行闭环。

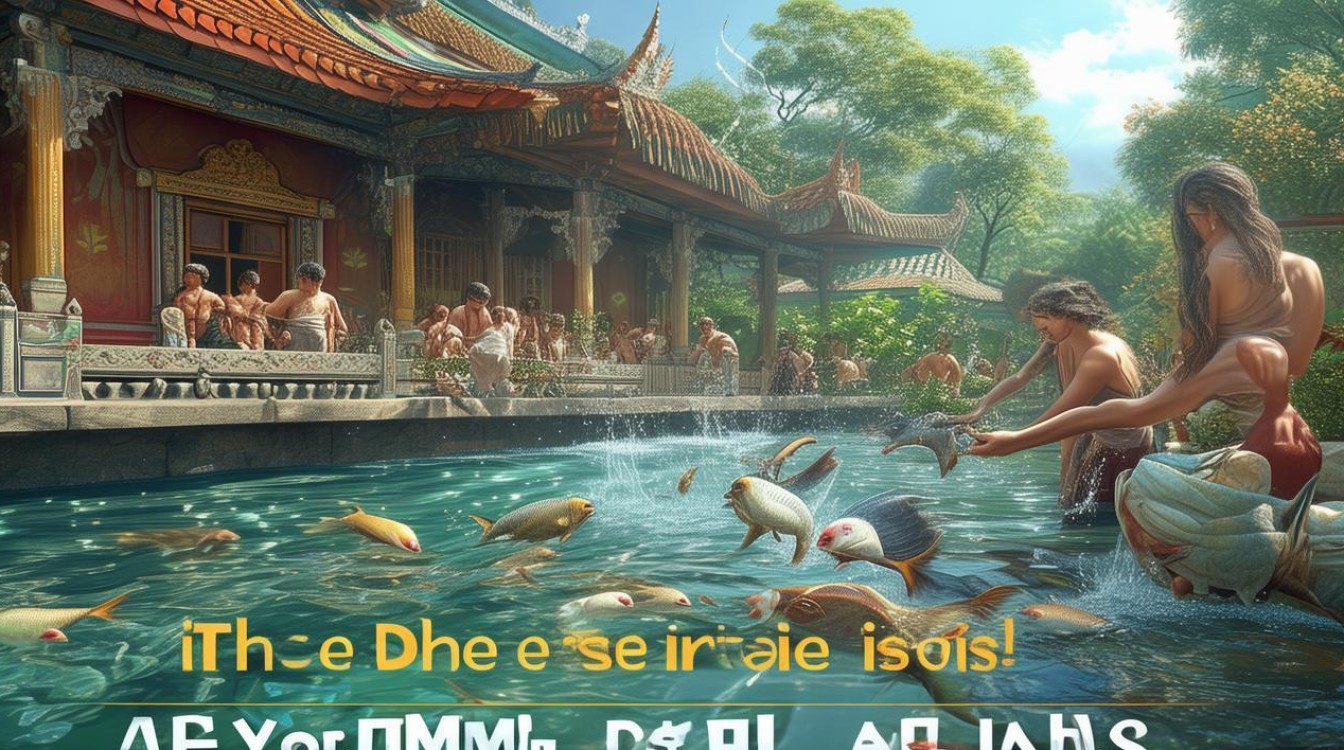

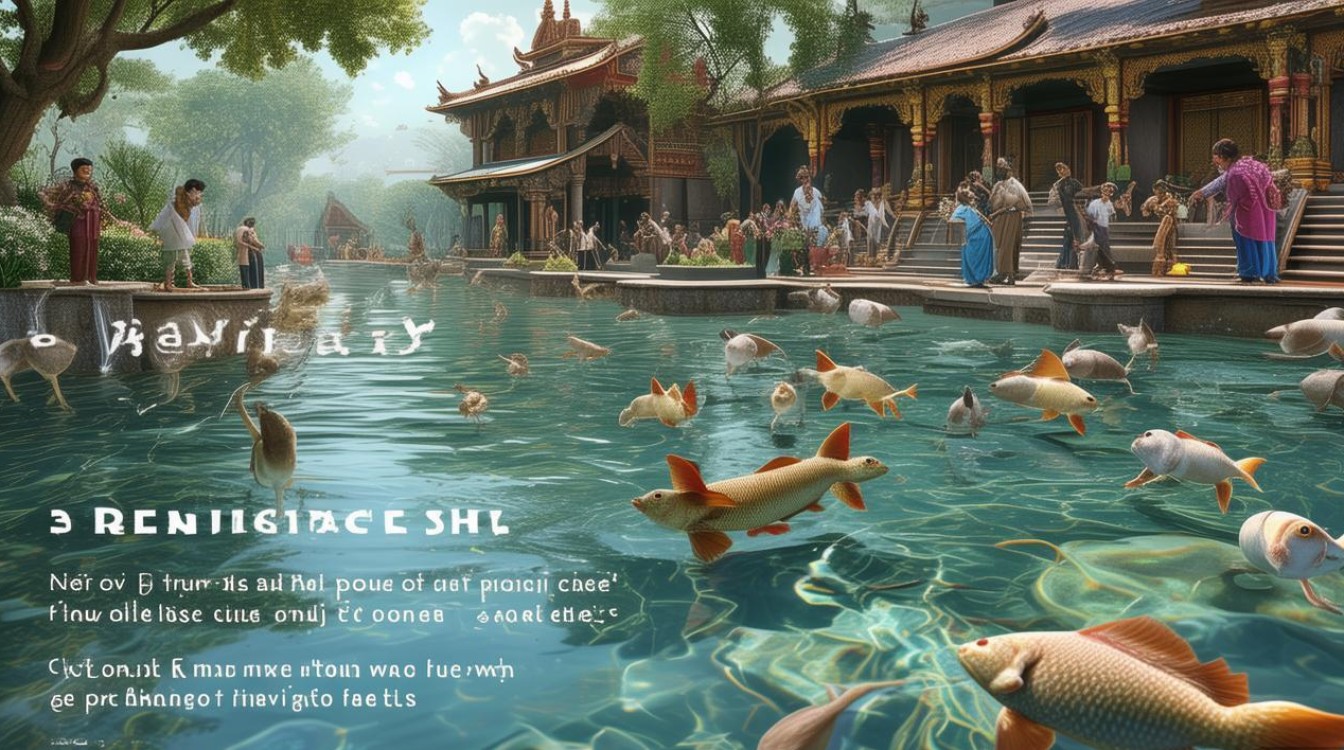

生态维度:科学放生对自然的积极反馈

尽管“放生”曾因盲目行为引发生态争议,但科学合理的放生对生态保护具有不可忽视的积极作用,它能补充濒危物种的野外种群数量,在特定水域放流本地鱼苗(如鲢鱼、鳙鱼),可改善水体富营养化;在山林中放生本土野生动物(如画眉鸟、松鼠),能恢复生态链的完整性,我国部分寺庙与环保组织合作开展的“生态放生”项目,已成功帮助多个濒危物种(如中华鲟、扬子鳄)扩大栖息地,印证了放生在生物多样性保护中的价值。

放生活动唤醒了公众的生态意识,寺庙通过宣传“护生即护生态”的理念,让信众认识到:人类并非自然的主宰,而是生命共同体的一部分,当人们学会尊重其他生命的生存权,便会主动减少对环境的破坏——例如拒绝购买野生动物制品、减少塑料污染等,这种意识的转变,正是生态保护最深层的社会动力。

心理维度:疗愈心灵与提升生命价值

现代社会中,放生为个体提供了一种独特的心理疗愈途径,心理学研究表明,利他行为能激活大脑的“奖赏回路”,释放多巴胺与内啡肽,缓解焦虑与抑郁,放生作为一种“生命利他”,让参与者通过救助弱小获得强烈的价值感:当看到笼中鸟重归蓝天、池中鱼游向深水,人们会直观感受到“我的行动让世界变了一点”,这种“微小而确定”的幸福感,是对抗现代性孤独与虚无的有效解药。

放生还能培养人的同理心与责任感,在放生过程中,人们需要观察物种习性、选择适宜环境,甚至为受伤的生命简单疗伤——这些细节让人学会“换位思考”,理解不同生命的独特需求,这种同理心会迁移到人际关系中,让人更懂得倾听与包容,同时意识到自己对生命的责任,从而在生活中更积极地践行善行。

社会维度:凝聚共识与传递和谐理念

寺庙放生作为一种集体宗教实践,具有强大的社会凝聚功能,每逢佛菩萨诞辰或特定节日,信众齐聚寺庙参与放生,共同诵经、祈福,这种仪式化的场景能强化群体认同感,让不同年龄、阶层的信众在“护生”的共识中形成紧密联结,尤其对老年群体而言,放生活动提供了社交平台,减少了孤独感;对年轻一代来说,则是接触传统文化、理解生命教育的生动课堂。

从更宏观的层面看,放生所倡导的“尊重生命、和谐共生”理念,与现代社会追求的生态文明高度契合,寺庙通过举办“护生讲座”“生态科普展”等活动,将宗教中的慈悲伦理转化为普世的社会价值,引导公众反思消费主义对生命的异化,推动形成“人与自然和谐共生”的社会共识,这种文化软实力的传递,比单纯的制度约束更能从根本上改变人与自然的关系。

寺庙放生的多维益处归纳

| 维度 | 核心益处 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 宗教维度 | 慈悲修行与功德积累 | 践行“不杀生”戒律,培养广大的慈悲心;通过诵经回向净化心灵,强化因果信仰。 |

| 生态维度 | 科学保护与意识唤醒 | 补充濒危物种,恢复生态链;引导公众减少环境破坏,推动生物多样性保护。 |

| 心理维度 | 情绪疗愈与价值提升 | 利他行为带来幸福感,缓解焦虑;培养同理心,增强对生命的责任感。 |

| 社会维度 | 凝聚共识与传递和谐理念 | 强化群体认同,促进代际交流;将慈悲伦理转化为社会价值,推动生态文明建设。 |

相关问答FAQs

问题1:寺庙放生需要注意哪些事项,才能避免对生态造成负面影响?

解答:科学放生是避免生态破坏的前提,需做到“四要四不要”:一要选择本地原生物种(如本地鱼类、鸟类),不要放生外来物种(如巴西龟、清道夫,会破坏本土生态);二要评估放生环境容量(如水域面积、食物链是否匹配),不要过度放生导致物种死亡或生态失衡;三要优先救助受伤、被困的野生动物,不要购买来源不明的动物(可能刺激非法捕捉);四要遵循专业指导,可联合环保部门或寺庙开展“生态放生”,确保放生行为真正对自然有益。

问题2:有人认为“放生只是形式,真正的功德在于发心”,这种说法对吗?

解答:这种说法完全符合佛教的核心教义,佛教强调“心为根本”,放生的功德源于慈悲发心而非形式本身。《大智度论》中提到,“诸法中,心为上”,若放生时心存功利(如求健康、求财富),或因盲目放生导致众生死亡,则功德有限;反之,即使没有复杂仪式,只要真诚发心、慈悲护生(如救一只蚂蚁、放生一条小鱼),也能积累无量功德,放生的关键是培养“众生平等”的慈悲心,在日常生活中践行护生精神,而非执着于形式的大小。