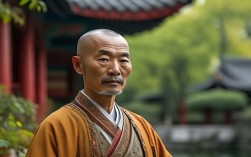

稻慧法师,当代佛教界颇具影响力的修行者与弘法者,以其深厚的佛学素养、契理契机的弘法风格及对人间佛教的践行,在信众中广受尊敬,他早年俗姓王,出生于江南一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期便对哲学与生命意义产生浓厚兴趣,大学期间攻读哲学专业,毕业后曾就职于高校,讲授伦理学与宗教学课程,期间因深感人生诸多困惑无法从世俗学问中寻得究竟答案,而开始潜心研读佛经,三十岁那年,于江苏某古刹依止一位德高望重的长老剃度出家,法号“稻慧”,取“稻穗低头,智慧圆满”之意,喻示谦下修行与觉悟之道。

出家后的稻慧法师,首先用了五年时间在藏经馆研习三藏经典,从《阿含经》到《大般若经》,从唯识论到中观学说,他均做细致梳理与批注,这段“闭关式”的学习,为他后来的弘法奠定了坚实的理论基础,他不拘泥于一宗一派,而是强调“教观双运”,既重视经教理论的研习,也注重实修功夫的体证,曾先后赴东南亚、日本等地参学,融合汉传佛教的禅净双修与南传佛教的内观禅法,逐渐形成自己独特的修行体系——以“般若为导,净土为归,禅观为用”,倡导在日常生活中践行菩萨道。

稻慧法师的弘法事业始于二十一世纪初,他先后在江苏、浙江、广东等地创办了“净心禅修中心”“慧光文教基金会”等非营利机构,致力于佛法教育、文化推广与社会慈善,他的讲经风格深入浅出,善于将深奥的佛理与现代人的生活困惑相结合,例如在讲解《金刚经》“应无所住而生其心”时,他会以现代人常见的焦虑、执着为例,说明“无所住”并非消极避世,而是不执着于结果、得失,以平常心面对生活,从而生起积极利他的心,这种贴近生活的弘法方式,吸引了大量年轻信众与知识分子,甚至不少非佛教徒也通过他的讲座开始了解佛法。

在社会慈善方面,稻慧法师强调“慈悲利生,福慧双修”,他带领团队长期资助贫困地区学生上学,定期探访养老院与孤儿院,并在自然灾害发生时第一时间组织救援,他认为,慈善不仅是物质上的帮助,更是精神上的陪伴与引导,因此在救助活动中,他常常亲自开解受助者的心理困境,用佛法智慧给予他们面对生活的勇气,他还特别重视佛教文化的当代转化,推动成立“佛学数字化图书馆”,将古籍经典扫描整理并免费开放,同时录制系列音频课程,通过喜马拉雅、网易云音乐等平台传播,让更多人便捷地接触佛法。

稻慧法师的思想核心可概括为“人间佛教的生活化实践”,他认为佛法不应脱离生活,而是要在衣食住行中体现觉悟,他提出“四安法门”——心安、家安、国安、世界安,主张从个人内心的调伏开始,逐步延伸到家庭和谐、社会安定乃至世界和平,在修行方法上,他倡导“三慧日常”:闻慧(每日学习经典)、思慧(反思生活与佛法的关系)、修慧(通过禅观、持咒等实修净化心灵),以下是其主要思想要点的简要梳理:

| 思想维度 | 核心观点 | 实践方法 |

|---|---|---|

| 根本宗旨 | 以般若智慧破除无明执着,以慈悲利行践行菩萨道 | 经教研习、禅观实修、慈善服务 |

| 修行态度 | 谦下不傲,精进不懈 | 每日定课(诵经、坐禅)、反省忏悔、依止师友 |

| 生活应用 | 佛法即生活,烦恼即菩提 | 工作中专注不散乱,待人处事起慈悲心,面对逆境用智慧转化 |

| 当代意义 | 契应现代快节奏生活,提供心灵解方与生命指引 | 数字化弘法、心理疏导结合佛法、简化修行仪轨适应现代人需求 |

稻慧法师的影响不仅体现在信众规模的扩大,更在于他对佛教现代化转型的推动,他反对将佛教视为迷信或逃避现实的工具,强调佛教是“生命的科学”,是对人类心灵的根本关怀,在他的倡议下,多所高校开设了佛学选修课,他与心理学、哲学领域的学者展开对话,探讨佛法与现代科学的融合可能,他提出“正念生活”的理念,认为佛教的正念禅修与当代心理学中的正念疗法有异曲同工之妙,但更具超越性的精神维度。

稻慧法师虽年近七旬,仍坚持每日讲经、接待信众、指导禅修,他常说:“佛法如灯,灯灯相映,唯有更多人点亮心灯,世界才能更加光明。”他的修行与弘法,不仅是个人觉悟的追求,更承载着“庄严国土,利乐有情”的大乘愿力,为当代社会注入了一股清凉的智慧与温暖的力量。

相关问答FAQs

问:稻慧法师如何理解“烦恼即菩提”?这对现代人的生活有何启示?

答:稻慧法师在讲经时常引用《六祖坛经》“烦恼即菩提”的观点,他认为烦恼与菩提本是同一心体的两面,如同光明与黑暗,光明不在黑暗之外,烦恼消尽即是菩提显现,具体而言,现代人的烦恼多源于对“我”的执着——对财富、地位、情感的过度占有欲,以及对无常的抗拒,焦虑的本质是对未来的担忧,愤怒的本质是期望落差的反应,这些烦恼背后,正是我们未被觉察的“我执”,若能以智慧观照烦恼的生起,不压抑、不跟随,而是看清其虚幻性,烦恼便转化为修行的契机,当工作中遇到挫折(烦恼),若能借此反思“我是否过于执着结果”,进而培养随缘不变的心态,便能从中学习谦卑与坚韧,这就是“烦恼即菩提”的实践,启示在于:不必逃避烦恼,而应将其视为修行的“增上缘”,在烦恼中修习观照,最终实现内心的自在。

问:稻慧法师对在家居士的日常修行有哪些具体建议?

答:稻慧法师针对在家居士“时间有限、事务繁忙”的特点,提出“简化修行,注重实效”的建议,核心是“把佛法融入生活”,具体可概括为“三坚持、一觉察”:

- 坚持每日定课:不必过长,15分钟即可,内容包括诵一段经文(如《心经》)、持一句咒语(如阿弥陀佛圣号)或静坐观呼吸,目的是培养正念,与佛法连接。

- 坚持慈悲利他:从身边小事做起,如对家人多一份耐心,对同事多一份帮助,对陌生人多一份微笑,将“布施、爱语、利行、同事”四摄法落实在日常互动中。

- 坚持闻思结合:每周至少花1小时阅读佛学书籍或听讲经音频,并写下对生活问题的反思,将佛法理论与实际困惑对照,做到“知行合一”。

- 保持觉察:在日常生活中时刻观照自己的起心动念,例如吃饭时知道在吃饭,走路时知道在走路,不被杂念牵着走,培养“活在当下”的智慧,他强调,在家修行不在形式,而在心念的转变,哪怕每天只是念一句佛号、做一件善事,长期坚持也能净化心灵,逐渐与佛法相应。