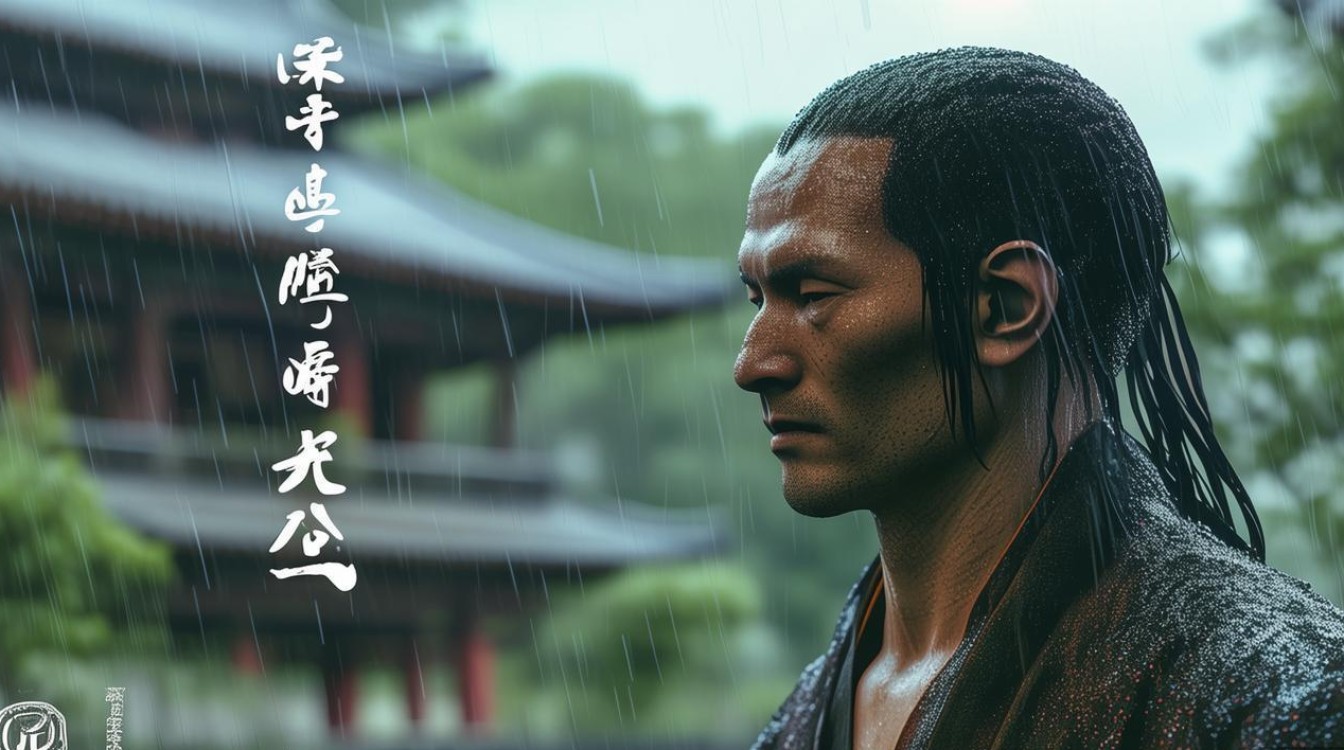

夏雨清凉法师,一位在江南水乡深山古刹中修行弘法的僧人,其名“夏雨清凉”并非偶然,而是源于他对佛法“清凉自在”境界的深刻体悟,以及对自然现象与人生智慧的独到联结,法师出生于江南一个多雨的小镇,自幼便对夏日的雨有着特殊的情感——那场场突如其来的甘霖,不仅驱散了盛夏的酷暑,更涤荡着世间的浮躁与尘埃,这种对“清凉”的天然亲近,成为他日后修行与弘法的核心意象,也让他以“夏雨清凉”之名,在信众心中种下了一颗宁静的种子。

法师的修行之路:从夏雨到清凉的觉醒

夏雨清凉法师的出家之路,恰如一场蓄势已久的夏雨,俗家时,他曾是一名在都市中奔波的工程师,面对高强度的工作与复杂的人际关系,内心常感如盛暑般燥热难耐,三十岁那年,他回到故乡避暑,恰逢一场连绵三日的夏雨,雨中,他坐在老屋的檐下,看着雨滴顺着瓦片汇成细流,滋润着干裂的土地,忽然感悟到:烦恼如暑热,而清凉不在外求,而在内心的澄澈,这场雨成了他人生的转折点,他放下都市的繁华,来到附近一座古刹,剃度出家,法号“清凉”。

修行初期,法师并未急于参究深奥的佛理,而是从观察自然入手,他发现夏雨虽猛,却不伤物;虽骤,却能润泽万物——这恰如佛法的慈悲,看似无形,却能穿透烦恼的“硬壳”,滋养众生的“心田”,他在禅修中常观想“夏雨入定”:当心中生起妄念如暑热时,便观想一场清凉的夏雨,将妄念的尘埃冲刷干净,让心湖恢复平静,这种“以雨观心”的修行法,不仅让他迅速契入禅定,更让他对“清凉”有了更深的理解:真正的清凉,不是逃避炎热,而是在炎热中保持内心的宁静与慈悲。

弘法特色:以夏雨为喻,让佛法如甘霖般普泽

夏雨清凉法师的弘法风格,如其名一般,既有夏雨的洒脱不羁,又有清凉的温润平和,他不拘泥于经院式的讲经,而是善于将深奥的佛法融入日常生活的意象中,尤其擅长以“夏雨”为喻,让信众在熟悉自然现象中领悟佛法真谛。

他常说:“佛法如夏雨,贵在应时。”夏季的雨,恰逢万物生长之需,不多不少,不早不晚;佛法对众生的教化,亦需应机说法,因材施教,他曾对一位因工作焦虑而前来求助的年轻人开示:“你心中的焦虑,如同久旱的土地,越急躁越‘渴’,不如学夏雨,不争不抢,慢慢落下,把每个任务当作一滴雨,专注当下,焦虑自会如云散去。”年轻人听后,如饮甘霖,心中的燥热渐渐平息。

法师还提出“清凉三昧”的修行理念,即“观雨静心、行雨慈悲、化雨智慧”,观雨静心,是通过观察夏雨的来去无常,体悟诸法无我,让内心安定;行雨慈悲,是像夏雨一样,不分贵贱、不择地界,以慈悲心帮助他人,不求回报;化雨智慧,是将烦恼转化为智慧,如同夏雨让干裂的土地生出花朵,让逆境成为修行的资粮,在他的带领下,寺院每年都会举办“夏雨禅修营”,让信众在山间听雨、观雨、体雨,在自然的清凉中感受佛法的温度。

对信众的影响:一场场“心灵夏雨”的洗礼

夏雨清凉法师的弘法,如同一场场及时的心灵夏雨,滋润着无数信众的心田,他从不居高临下地说教,而是以平等心与每个人对话,用最朴实的语言,化解人们内心的“热恼”。

曾有一位失去独子的母亲,终日以泪洗面,觉得生活如酷暑般难熬,法师没有多言,只是带她来到寺院后院的竹林,一场夏雨不期而至,雨打竹叶,沙沙作响,法师说:“你看这竹子,经历多少风雨,依然挺拔,孩子只是换了一种方式存在,他的爱,就像这场雨,会一直滋养着你。”母亲听着,泪水混着雨水落下,心中那块“干裂”的土地,终于被“清凉的雨”浸润,后来,她加入了寺院的“爱心雨露小组”,用自己的经历去安慰更多失去亲人的人,将痛苦化为慈悲的力量。

在城市里,法师的影响力同样深远,他定期到社区、学校举办“清凉讲堂”,用“夏雨”的意象讲职场压力、亲子关系、情绪管理,他告诉职场人:“工作如夏日的烈日,难免灼热,但你可以做一场雨,用平和的心态化解冲突,用智慧的方法解决问题。”他告诉学生:“考试前的焦虑,就像乌云压顶,与其抱怨,不如像夏雨一样,积蓄力量,适时释放,答案自然会来。”这些贴近生活的开示,让佛法不再是书本上的文字,而成为人们应对生活的“清凉剂”。

夏雨清凉的象征:在无常中安住当下

更深层次上,“夏雨清凉”不仅是法师的名号,更是他对佛法核心的诠释,夏雨的无常——时而骤急,时而绵长,时而晴空万里,时而乌云密布,恰如人生的起落无常;而“清凉”,则是在无常中安住当下的智慧,是烦恼即菩提的觉悟,法师常说:“夏雨再大,也打不湿晴空;烦恼再重,也染污不了本心,关键在于,你是在雨中奔跑抱怨,还是在檐下静观云卷云舒?”

在他的修行笔记中,有这样一段话:“夏雨清凉,非雨能清凉,乃心能清凉,若心有燥热,纵处深山,亦如坐蒸笼;若心无挂碍,纵居闹市,亦得清凉自在。”这番话,道出了“清凉”的真谛:外在的境遇无法改变,但内心的境界可以修持,夏雨清凉法师用一生践行着这一理念,他以雨为师,以清凉为药,让每一个与他接触的人,都能感受到佛法如夏雨般的温柔与力量,在无常的人生中,找到属于自己的那片清凉之地。

夏雨清凉法师弘法理念与实践对应表

| 理念维度 | 夏雨特性 | 实践方法 | 信众收获 |

|---|---|---|---|

| 慈悲 | 润物无声,不择地界 | 日常布施、无条件帮助他人 | 心田滋润,生起利他之心 |

| 智慧 | 驱暑降温,化解燥热 | 观照烦恼,将逆境转为修行资粮 | 烦恼即菩提,内心安定 |

| 应机 | 适时降落,不早不晚 | 因材施教,用生活语言开示佛法 | 迷茫得解,佛法贴近生活 |

| 无常 | 时而骤急,时而绵长 | 接纳变化,在顺逆中保持平常心 | 安住当下,减少对结果的执着 |

相关问答FAQs

问题1:很多人觉得“夏雨清凉”只是自然现象,法师如何将其转化为可修行的法门?

解答:夏雨清凉法师认为,自然现象是佛法的最佳“教材”,他提出“雨滴观禅”法:当心中生起妄念(如烦躁、焦虑)时,闭眼观想一滴夏雨落在心湖上,妄念如涟漪般扩散、消散,心湖逐渐恢复平静,这是一种“以境观心”的修行,通过观察雨滴的“来”(妄念生)与“去”(妄念灭),体悟诸法无常的本质,他还倡导“行雨实践”,即在日常生活中,像夏雨一样“不争、不求、不执着”——帮助他人时不期待回报,面对误解时如雨过天晴般放下,将每个当下当作一场“清凉的雨”,专注做好眼前事,久而久之,信众会发现,内心的“燥热”会逐渐被“清凉”取代,这正是夏雨清凉法门的实际效用。

问题2:对于现代人压力大、内心浮躁的情况,“夏雨清凉”的修行观有何实际帮助?

解答:现代人的压力多源于“求不得”与“患得患失”,内心如盛暑般“燥热”,夏雨清凉法师的修行观提供了一种“清凉剂”:通过“观雨接纳”,让人理解“无常”是自然规律——压力如乌云,终会散去,不必抗拒;通过“化雨智慧”,将压力转化为修行动力,比如把工作中的挑战看作“滋养心田的雨”,在解决问题中增长智慧;通过“行雨慈悲”,在帮助他人中转移注意力,减少对自我的过度关注,法师常举例:“一场夏雨后,空气格外清新,因为雨水带走了尘埃,人的心也是如此,当我们用慈悲与智慧‘冲刷’掉烦恼,内心自然会恢复清凉。”他建议现代人每天花十分钟“听雨静心”——无论是听真实的雨声,还是观想雨声,都能让紧绷的神经放松,在喧嚣中找到一片宁静的“心灵绿洲”。