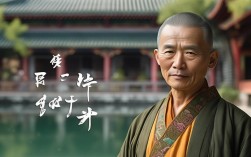

孟三法师(1898-1976),俗姓孟,名广济,江苏苏州人,近代佛教界以弘扬盂兰盆文化、践行人间佛教理念著称的高僧,幼年时因体弱多病,被父母送入苏州寒山寺依显珠法师出家,法号“三宝”,后因精通《盂兰盆经》《地藏菩萨本愿经》,被信众尊称为“孟三法师”,青年时期游学四方,参访镇江金山寺佛学院、杭州灵隐寺等名刹,师从太虚大师、弘一法师等大德,深研禅净密教义,融合“孝道为本”“慈悲济世”的思想,逐渐形成独特的弘法风格。

孟三法师的修行历程以“解行并重”为要,他在金山寺佛学院求学期间,不仅精研《大藏经》,更注重将经典义理与现实生活结合,曾言:“佛法非玄学,乃世间法之指南;修行非避世,乃在红尘中磨砺心性。”1925年毕业后,驻锡上海玉佛寺,主持讲经堂,用通俗易懂的白话讲解《盂兰盆经》,打破“佛经晦涩难懂”的刻板印象,吸引众多知识分子与普通信众,1937年抗战爆发后,法师带领僧侣开设“难民收容所”,每日诵经祈福之余,亲自为伤员换药、煮粥施饭,其“以出世心做入世事”的担当,被时人称为“慈悲菩萨”。

在弘法理念上,孟三法师特别强调“孝道是佛法的基石”,他认为盂兰盆会的核心不仅是超度亡灵,更是通过“供佛斋僧、报答父母恩”的仪式,唤醒世人的孝心,1945年抗战胜利后,他在玉佛寺首创“现代盂兰盆文化周”,将传统法会与公益慈善结合:除举行放焰口、供盂兰盆等仪式外,还增设“孝亲故事分享会”“孤贫儿童助学义卖”等活动,使古老的宗教节日焕发新的社会意义,晚年所著《盂兰盆经讲义》中,他特别注解:“孝者,百善之源;慈者,众生之本,能孝则家和,能慈则世宁,此即佛法之真谛。”

法师的弘法事迹可概括为“以文化人,以善济世”,1950年,他创办“盂兰盆文化研究会”,整理出版《盂兰盆节俗考》,系统考证盂兰盆会从印度传入中国后的本土化演变,提出“节日是文化的活化石,需在传承中创新”的观点,1963年江南水灾期间,他将讲经所得全部捐献灾区,并呼吁信众“少供一柱香,多助一人粮”,其言行带动了佛教界参与慈善的风潮,1976年圆寂前,他嘱咐弟子:“佛法不在庙宇,而在人心;不在经文,而在行愿。”

孟三法师的一生,是将传统佛教精神与现代价值结合的典范,他让盂兰盆会从宗教仪式走向文化传承与社会公益,用“孝亲”“慈悲”的纽带连接信众与社会,其“人间佛教”的实践理念,对当代佛教中国化仍有深刻启示。

孟三法师弘法大事记

| 年份 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1925年 | 金山寺佛学院毕业,驻锡玉佛寺 | 开始系统弘法,创新讲经方式 |

| 1937年 | 抗战期间开设难民收容所 | 以行动践行“慈悲济世”理念 |

| 1945年 | 创办“现代盂兰盆文化周” | 推动传统节日与现代公益结合 |

| 1950年 | 成立“盂兰盆文化研究会” | 开启盂兰盆文化学术化研究 |

| 1963年 | 捐献江南水灾救灾款 | 带动佛教界参与社会慈善 |

相关问答FAQs

问:孟三法师的盂兰盆法会与传统法会有哪些创新之处?

答:孟三法师在保留传统放焰口、供盂兰盆、诵经等核心仪式基础上,首创“文化周”形式,增加了孝亲故事分享、孤贫儿童助学义卖等环节,将宗教仪式与公益慈善、文化传播深度融合,他还用白话讲经,简化部分繁琐仪轨,让普通信众更易理解“孝亲报恩、普度众生”的内涵,使法会成为兼具宗教性、文化性与社会性的平台。

问:普通人如何学习孟三法师“人间佛教”的修行理念?

答:可从“孝、慈、行”三方面实践:在家庭中践行孝道,关爱长辈,传承家风;在社会上常怀慈悲心,参与志愿服务,如环保、助学、助老等公益活动;日常生活中以“利他”为念,比如节约资源帮助他人,遇到矛盾时换位思考,孟三法师强调“修行即生活”,无需拘泥于形式,重在将慈悲心融入日常点滴,在服务他人中净化心灵,体悟佛法真谛。