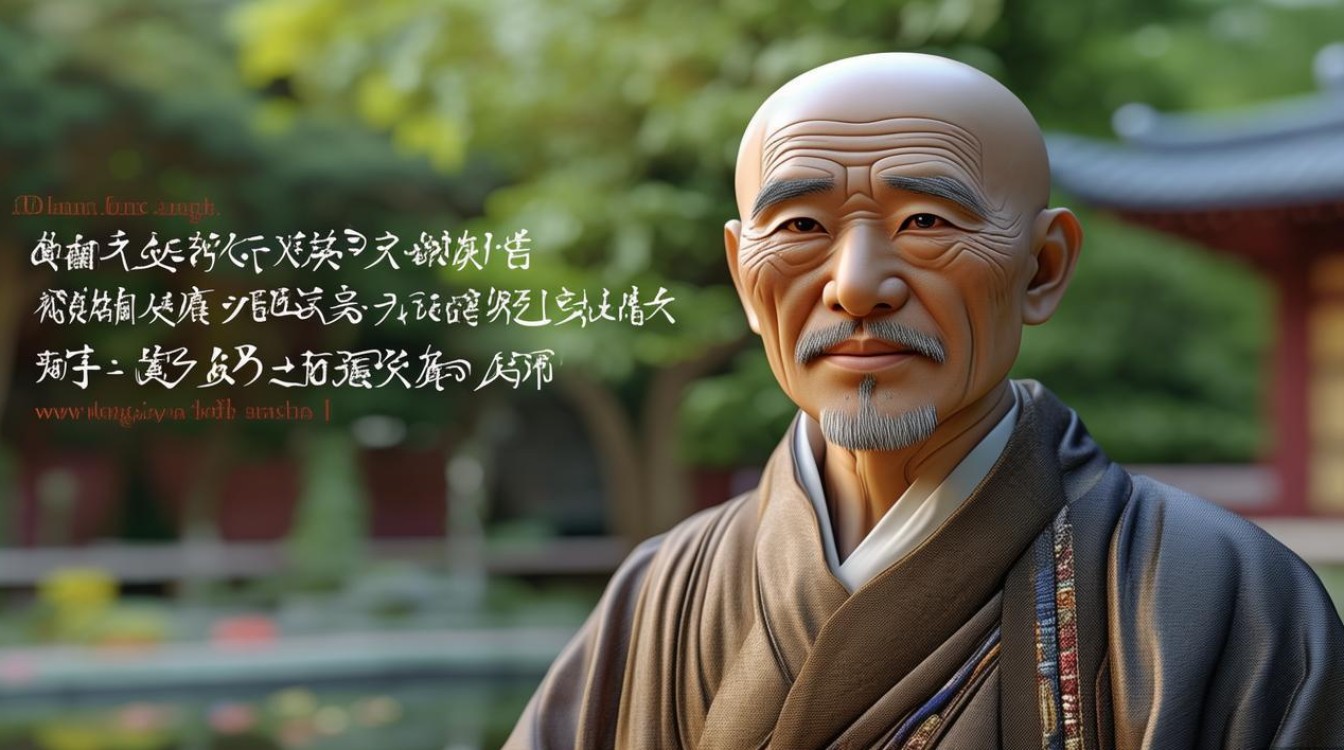

圣严法师作为台湾佛光山的创办人,以“烦恼即菩提”“面对它、接受它、处理它、放下它”的理念广为人知,接受”二字贯穿其修行体系的核心,在他看来,“接受”并非消极的妥协或无奈的顺从,而是洞悉生命实相后的智慧抉择,是转化烦恼、开启慈悲的起点,从接受无常到接纳自我,从接纳他人到接纳困境,圣严法师的“接受”哲学,为现代人如何在纷繁复杂的世界中安顿身心提供了切实的路径。

圣严法师常说:“人生是苦,但苦可以转。”而“接受”正是转苦为乐的第一步,这里的“接受”,首先是对生命无常本质的接纳,他认为,世间一切现象皆在刹那变化,没有永恒不变的人、事、物,抗拒无常只会带来额外的痛苦,他曾以四季更迭作喻:“春天会过去,夏天会结束,秋天会消逝,冬天会远去,这是自然的规律,没有人能改变,若因秋叶凋零而悲伤,因冬雪寒冷而抱怨,只会让自己困在情绪的牢笼里。”面对亲友离世、事业挫折、身体衰老等无常境遇,法师主张以“随缘不变”的态度接受——即明白事物变化的必然性(随缘),同时保持内心的安定与智慧(不变),他曾提及自己年少时因战乱流离失所,多次与死亡擦肩,正是通过接受无常的残酷,才将苦难转化为修行的资粮,最终以“临济宗第五十代传人”的身份弘法利生。

“接受”是对自我不完美的接纳,圣严法师强调,众生皆有烦恼,皆有贪嗔痴慢疑,这是人性的常态,无需因此自责或逃避,他在《正信的佛教》中写道:“学佛不是要变成没有缺点的‘完人’,而是要认识自己的缺点,然后慢慢改进。”他曾开示一位因性格急躁而痛苦不已的弟子:“你不必强迫自己立刻变得温和,只需先接受‘我就是一个容易着急的人’,然后每当急躁生起时,觉察它、承认它,而不是对抗它。”这种“接受”并非放纵缺点,而是以慈悲心对待自己的不完美,如同父母包容孩子的淘气,在接纳的基础上才有真正的成长空间,法师自己也曾坦言,年轻时性格刚烈,因意气之争与人结怨,正是通过接受“过去的自己”,才学会以谦卑之心待人,以柔克刚”,化解无数矛盾。

“接受”是对他人差异与误解的包容,圣严法师认为,每个人的成长背景、价值观念不同,对事物的看法自然存在差异,因此误解与冲突在所难免,面对他人的批评甚至诽谤,他的态度是:“若批评属实,就当作反省的镜子;若批评不实,就当作消业的机会。”他曾举过一个例子:有位信徒因误解他偏袒他人,当众对他破口大骂,他非但没有辩解,反而合十说:“谢谢你提醒我,今后我会更用心对待每一个人。”事后有弟子不解,法师解释:“指责的声音像一面镜子,照见我是否还有执著;若能接受误解,心就不会被外境扰动。”这种“接受”源于对“缘起性空”的体悟——他人对自己的态度,是无数因缘和合的结果,个人无法掌控他人的言行,却能选择是否让这些言行影响内心,正是这种包容,让法师在弘法过程中,无论面对何种质疑,都能以平和心应对,广结善缘。

“接受”更是对困境与挑战的主动担当,圣严法师并非主张被动忍受苦难,而是强调在接受现实的基础上,积极寻找解决之道,他曾提出“处理它”的修行次第:先“接受”困境的存在,不逃避、不抱怨;再“处理”它,以智慧和勇气采取行动,他本人的一生便是“接受并处理”困境的典范:青年时期因战乱失去师父,孤身一人辗转多地;中年时期赴日本求学,面对语言障碍与经济压力;晚年身患重病,仍坚持弘法不辍,他曾说:“困难像一块石头,如果你不接受它,它会挡住你的路;如果你接受它,把它当作垫脚石,就能站得更高。”这种“接受”是清醒的认知,是积极的承担,是将“问题”转化为“道用”的修行智慧。

为了更清晰地理解圣严法师“接受”的内涵与实践,可参考以下表格:

| 维度 | 核心内涵 | 实践方法 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 接受无常 | 明白一切事物皆在变化,抗拒只会增加痛苦 | 观察自然规律(如四季、生老病死),以“随缘不变”的心态面对变化 | 战乱中流离失所,将无常视为修行契机,最终弘法利生 |

| 接纳自我 | 承认人性皆有烦恼,不因缺点而自责 | 觉察情绪与执著,以慈悲心对待自己,在接纳中逐步改进 | 接受自己年轻时性格急躁,通过觉察而非对抗,最终学会谦卑待人 |

| 包容他人 | 理解个体差异,误解是缘起现象,个人无法掌控他人言行 | 将批评当作镜子或消业机会,不因外境扰动内心 | 面对信徒当众辱骂,合心接受并感谢提醒,以包容化解矛盾 |

| 担当困境 | 接受现实是解决问题的前提,不逃避、不抱怨,以智慧与勇气行动 | 将“问题”视为“垫脚石”,在困境中寻找成长机会 | 晚年身患重病仍坚持弘法,将病痛转化为修行的动力 |

圣严法师的“接受”哲学,本质上是对生命实相的深刻洞察与积极回应,它不是消极的退让,而是主动的选择——选择以智慧看透本质,以慈悲接纳一切,以勇气面对挑战,正如他所言:“心若改变,你的态度跟着改变;态度改变,你的习惯跟着改变;习惯改变,你的性格跟着改变;性格改变,你的人生跟着改变。”而“接受”,正是改变心念的第一步,也是通往自在人生的桥梁。

相关问答FAQs

Q1:有人说“接受”就是认命,放弃努力,这种理解对吗?圣严法师如何看待“接受”与“进取”的关系?

A:这种理解是片面的,圣严法师强调的“接受”绝非认命或放弃努力,而是对现实本质的清醒认知,他认为,“接受”是“进取”的前提——只有先接受“当下如是”的状态(如自己的能力局限、环境的客观条件),才能找到切实的进取方向,若接受“自己目前学识不足”,才会主动学习;若接受“这件事暂时无法解决”,才会另寻他法,真正的“进取”不是盲目对抗现实,而是在接受的基础上,以智慧和勇气采取行动,正如法师所说:“接受不是向困难低头,而是为了更好地站起来。”

Q2:在日常生活中,如何实践圣严法师所说的“接受”?当遇到强烈负面情绪时,具体该怎么做?

A:实践“接受”可从三步入手:第一步是“觉察”,当负面情绪(如愤怒、悲伤)生起时,先停下来,意识到“我现在很生气/很难过”;第二步是“承认”,不评判情绪的好坏,单纯接受“我确实有这种情绪”,告诉自己“生气是正常的”;第三步是“观照”,观察情绪的生灭变化,如“愤怒像一团火,它会慢慢熄灭”,不被情绪牵着走,圣严法师曾以“呼吸观”为例:当情绪激动时,专注于一呼一吸,呼吸平稳后,心自然安定,此时再面对问题,就能以理性代替冲动,长期坚持,就能逐渐培养“接受”的智慧,让内心越来越从容。