在佛教的智慧体系中,文殊菩萨作为“七佛之师”“诸佛母”,代表着至高无上的般若智慧,象征大智、大悟、大彻,所谓“和文殊菩萨有缘”,并非简单的宿命论标签,而是个体生命与“智慧光明”的深度共鸣,是心灵与真理的隐性契约,这种“缘”既可能是过去世善因的成熟,也可能是今生对智慧的天然亲近,更是在修行路上与文殊菩萨愿力的相应相契。

从因缘观来看,一切相遇皆是“缘”,与文殊菩萨有缘,往往源于多生累劫对智慧的渴求与践行,或许是在某一世听闻佛法时,对“诸法空相”的真理心生欢喜;或许是在困境中,曾因一句“应无所住而生其心”的偈语豁然开朗;又或许是面对世间纷扰时,内心深处始终有一束光,指引着“破迷开悟”的方向,这些看似偶然的瞬间,实则是与文殊菩萨“智慧愿力”的悄然连接——如同暗室中的种子,因曾沐浴阳光,便在合适的时机再次萌发。

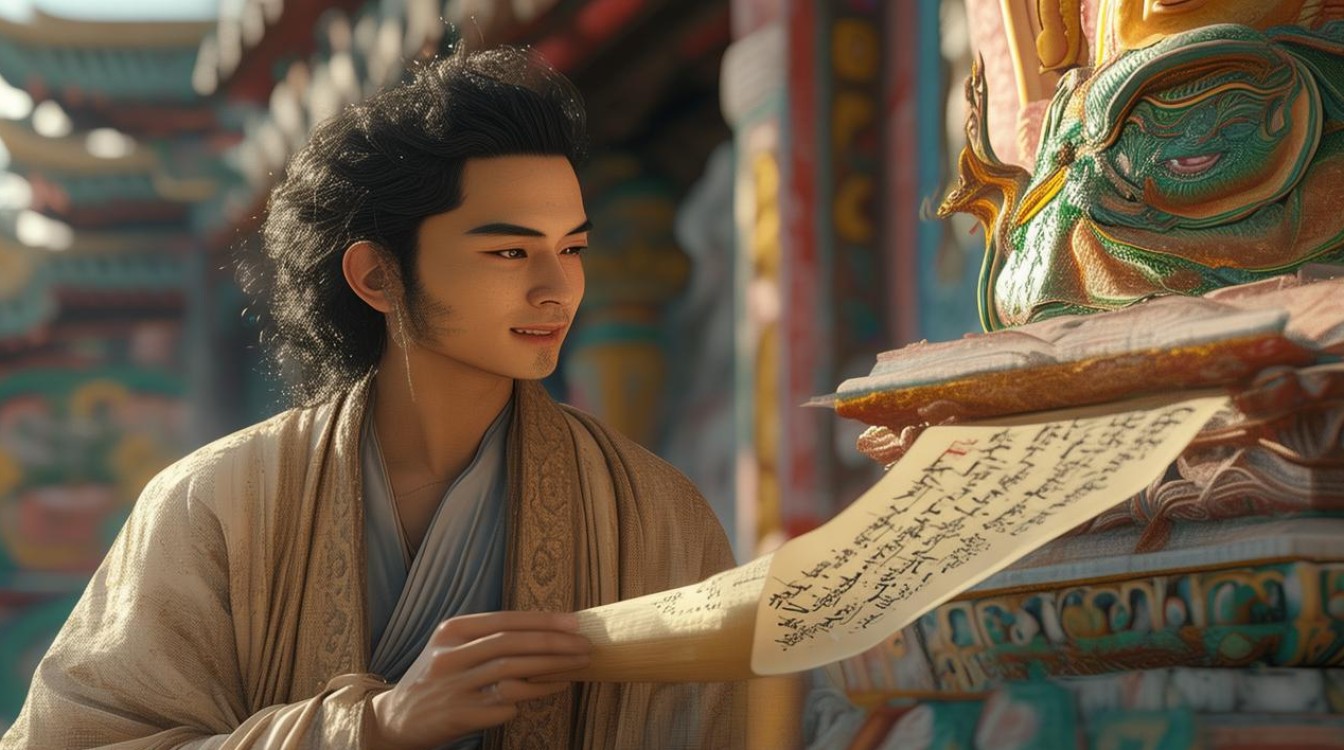

今生与文殊菩萨有缘者,常表现出某些特质或感应,有的对般若经典(如《金刚经》《心经》《维摩诘经》)有天然的亲近感,读之不生疲厌,甚至能从中悟得深意;有的在修行中,对“断烦恼”“破我执”有强烈的意愿,不满足于形式上的信仰,而追求心灵的根本解脱;还有的在生活中,遇到问题时能以智慧观照,不随境转,即使身处逆境,也能保持内心的清明与慈悲,这些并非偶然,而是文殊菩萨“大智”愿力的潜移默化——如同磁石吸铁,心性中与智慧相应的种子,自然会被文殊菩萨的愿力所牵引。

从修行实践看,“和文殊菩萨有缘”更体现在主动与文殊菩萨的愿力相应,持诵文殊菩萨心咒(“嗡阿惹扎那地”)是重要的方式,咒语的力量能净化心灵,开启智慧;供奉文殊菩萨像,象征对“智慧光明”的归依与向往;在文殊菩萨圣诞(四月初四)或殊胜日参与法会、诵经、布施,则是借由共修的力量,强化与文殊菩萨的缘份,更重要的是,将“智慧”落实到生活中:以智慧观照烦恼,不执着于得失;以智慧分辨善恶,不盲从于外境;以智慧慈悲待人,自利利他,这才是“与文殊菩萨有缘”的真实体现——不仅形式上的亲近,更是心灵与“智慧本体”的合一。

以下为“与文殊菩萨有缘的常见表现”简表,帮助更直观地理解这种“缘”的显现:

| 表现维度 | 具体体现 | 修行建议 |

|---|---|---|

| 心灵特质 | 对智慧法生欢喜心,不喜盲从,爱思考人生意义;遇事能静心观察,不轻易被情绪裹挟 | 每日抽出时间静坐思维,观照自心,培养“正念” |

| 经典感应 | 读诵般若经典时心生法喜,甚至能从中获得解决实际问题的启发;对文殊菩萨相关公案(如“善财童子五十三参”)有深刻共鸣 | 系统学习一部般若经典(如《金刚经》),结合生活实践理解义理 |

| 愿力相应 | 梦中或现实中见文殊菩萨形象(多为手持智慧剑、骑青狮、持经卷);遇到重大困境时,自然生起“祈求智慧”的心 | 持续念诵文殊心咒,每日108遍,配合观想文殊菩萨庄严形象 |

| 行为表现 | 乐于分享智慧,劝人向善;在团体中常能以理性化解矛盾,不争是非;对教育、文化等传播智慧的事业有热情 | 参与智慧传播(如分享正知见、参与公益教学),践行“慧悲双运” |

这种“缘”并非一成不变,而是随着修行而不断深化的,初时可能是“浅缘”,对文殊菩萨仅有模糊的信仰或好感;随着持续修行,心性逐渐与智慧相应,便成为“深缘”——不仅能得到文殊菩萨的护佑,更能自身成为“智慧之光”,照亮自己也温暖他人,如同《华严经》所言:“文殊师利,有大智慧,多诸辩才,能断众生烦恼疑惑。”与文殊菩萨有缘,本质上是与自身本具的般若智慧相应,是生命走向觉醒的开始。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己是否与文殊菩萨有缘?

A:判断是否与文殊菩萨有缘,可从以下几个方面观察:一是内心对智慧法是否有天然的亲近感,如读诵般若经典时不生厌倦,甚至心生欢喜;二是在生活中是否常有“破迷开悟”的体验,遇到问题时能以理性观照,不执着于表象;三是对文殊菩萨的形象、功德是否有强烈的感应,如梦中见文殊菩萨、持咒时身心轻安等;四是是否乐于追求真理,不满足于世间名利,有强烈的修行意愿,若具备以上部分特质,说明可能与文殊菩萨有善缘,可进一步通过持咒、诵经、学习经典等方式深化缘份。

Q2:和文殊菩萨有缘的人,在修行中需要注意什么?

A:和文殊菩萨有缘者,修行中需特别注意“智慧与慈悲的平衡”,文殊菩萨代表“大智”,但智慧若无慈悲为基,易落入“空谈”或“傲慢”,一方面要深入般若经典,培养“如理思维”,破除我执法执;另一方面要践行“慈悲喜舍”,将智慧落实到利他行动中,如帮助他人破除烦恼、传播正法等,要避免“求慧心切”的急躁,明白智慧是“修证”而非“求取”,需在日常生活中历事炼心,保持“平常心”,方能与文殊菩萨的“无住生心”相应。