智参法师的相片,于无数信众而言,早已超越了影像本身的范畴,它是一面映照慈悲的镜子,一扇通往禅境的窗口,更是一段修行岁月的静默见证,这些相片或静默于经书案头,或流转于信众指尖,每一帧都凝结着法师对佛法的体悟、对众生的关怀,以及岁月沉淀下的从容与智慧。

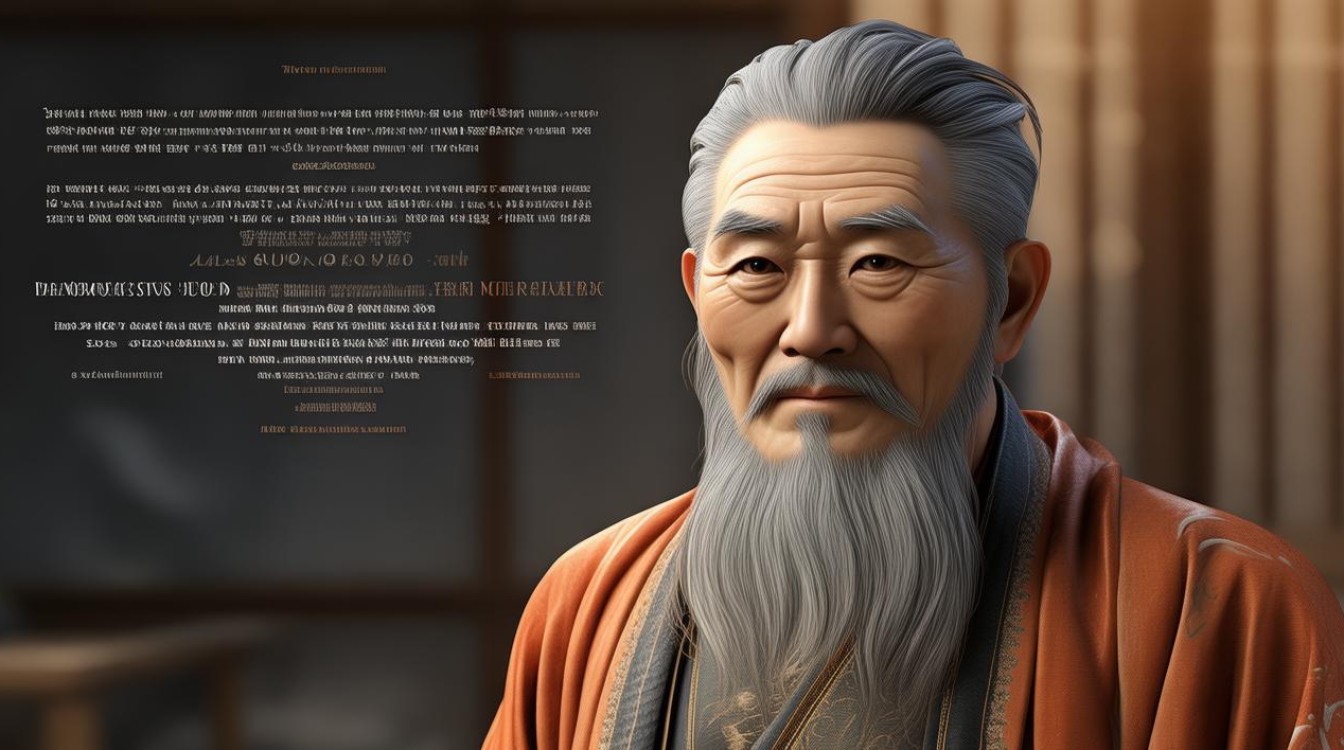

相片的历史,可追溯至智参法师青年时期,上世纪八十年代,年轻的法师于福建鼓山涌泉寺剃度,那时的相片里,他身着灰色僧袍,眼神清澈而坚定,眉宇间带着初入佛门的虔诚与对未来的笃信,背景是古寺的飞檐与青苔,光影透过窗棂洒在肩上,仿佛预示着他此后将与古刹、经书、众生结下不解之缘,这一时期的相片,多为黑白或泛黄的色调,带着时光的厚重感,记录着他在藏阁中研习经论、在禅堂内打坐参学的身影,每一张都是修行之路的起点标记。

随着弘法足迹的遍及,法师的相片也逐渐丰富起来,九十年代至本世纪初,他奔波于江南各大丛林,讲经说法、度化众生,这一阶段的相片多为彩色,画面明亮而温暖,法师或立于菩提树下,手捻佛珠,对着信众开示“心即是佛”的深意;或坐在蒲团上,目光平和,身后是虔诚听法的信众,他们的脸上写满对智慧的渴求,有一张在九华山华严寺讲经时的相片尤为动人:法师身着月白色僧衣,双手结印,嘴角微扬,仿佛不是在宣讲经文,而是在与众生分享内心的光明,相片中的听众,有白发老者,有青年学子,他们或凝神静听,或颔首微笑,整个画面充满了宁静与和谐,恰如法师常说的“佛法在世间,不离世间觉”。

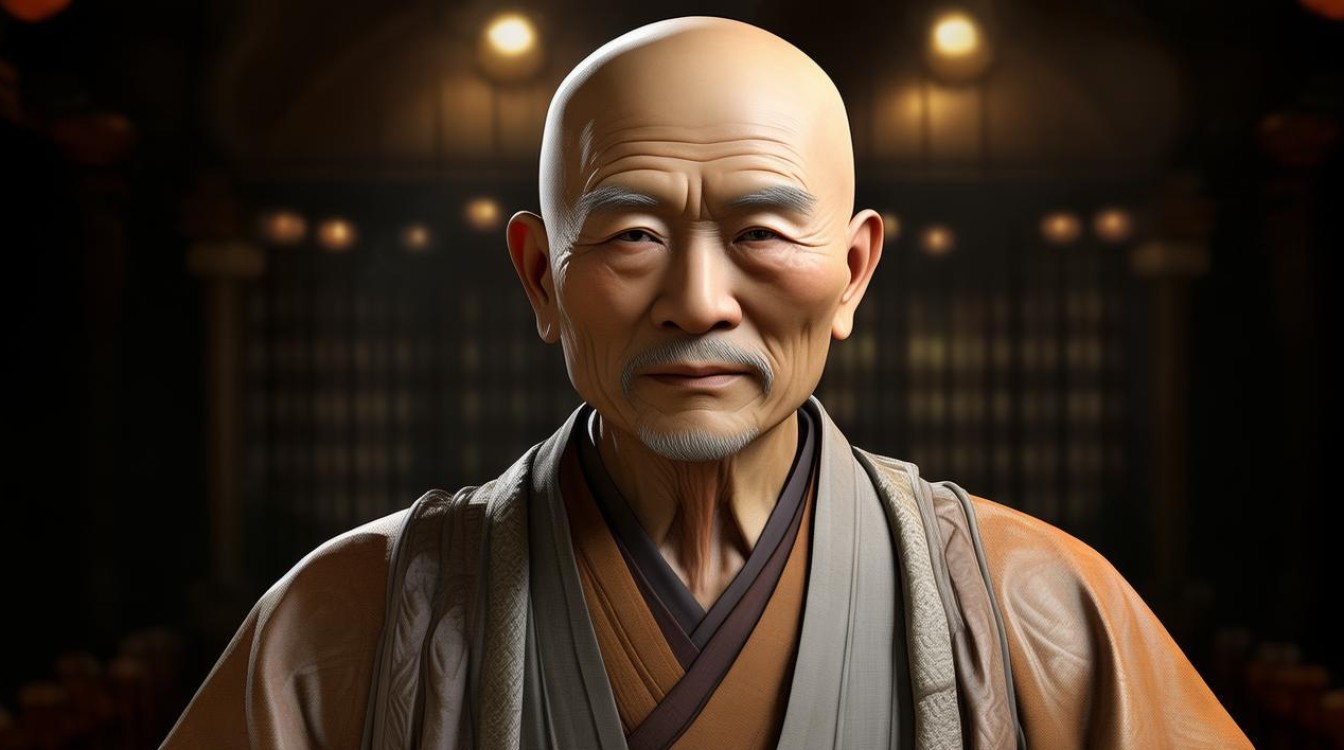

晚年的智参法师,更多了一份返璞归真的淡然,相片中的他,常居于山间小寺,或晨起扫阶,或午后烹茶,或与山中对坐,背景是连绵的青山与潺潺的溪流,他身着简单的旧僧袍,发丝间已见银丝,眼神却愈发清澈如水,不见丝毫尘世纷扰,有一张在冬日庭院里晒太阳的相片:他蜷腿坐在竹椅上,膝上搭着薄毯,手中捧着一卷《金刚经》,阳光洒在书页上,也洒在他布满皱纹却安详的脸上,那一刻,仿佛时间都慢了下来,让人感受到“行住坐卧,皆是禅意”的真谛,这些相片没有刻意的摆拍,却于平凡中见真章,将法师“心无所住,随缘自在”的修行境界展现得淋漓尽致。

智参法师的相片之所以能触动人心,在于它不仅是外在影像的记录,更是内在精神的流露,无论是青年时期的坚定,中年时期的慈悲,还是晚年的淡然,相片中的法师始终保持着对佛法的赤诚与对众生的关爱,他的眼神没有居高临下的说教,只有平等的尊重与温暖的接纳;他的姿态没有刻意造作的庄严,只有自然的平和与谦逊,正是这种“内外一如”的修行,让他的相片拥有了超越时空的力量,让每一位看到的人,都能在心中种下一颗善的种子。

以下是不同时期智参法师相片的特点概览:

| 时期 | 相片风格 | 拍摄场景 | 传递信息 |

|---|---|---|---|

| 青年时期 | 黑白/泛黄,厚重 | 古寺藏阁、禅堂 | 初入佛门的虔诚与笃信 |

| 中年弘法期 | 彩色,明亮温暖 | 菩提树下、法会现场 | 慈悲度化、智慧开示 |

| 晚年修行期 | 自然,淡然素朴 | 山间庭院、溪边对坐 | 返璞归真、随缘自在 |

相关问答FAQs:

Q1:智参法师的相片是否可以公开流通或用于非商业用途?

A:智参法师始终秉持“法不孤起,依缘而生”的理念,鼓励信众通过相片感受佛法智慧、传递正能量,若用于非商业的弘法、学习或公益传播,可适当流通,但需注明出处,尊重法师的肖像权与法义完整性,避免断章取义或用于不当用途,商业用途则需事先获得相关机构授权,以维护法师形象与佛法的庄严。

Q2:如何从智参法师的相片中体会“禅意”?

A:禅意并非刻意追求,而是从相片的细节中自然流露,可关注法师的眼神——是否清澈、平和,没有执着与分别;观察他的姿态——是否放松、自然,没有造作与紧张;感受背景的氛围——是喧嚣还是宁静,是否与法师的心境融为一体,晚年晒太阳的相片中,法师与阳光、经书的和谐共存,便体现了“活在当下,安于本分”的禅意;弘法时的相片中,他对信众的专注倾听,则展现了“慈悲待人,智慧度人”的修行境界,用心感受这些细节,便能在相片中触摸到禅的脉搏。