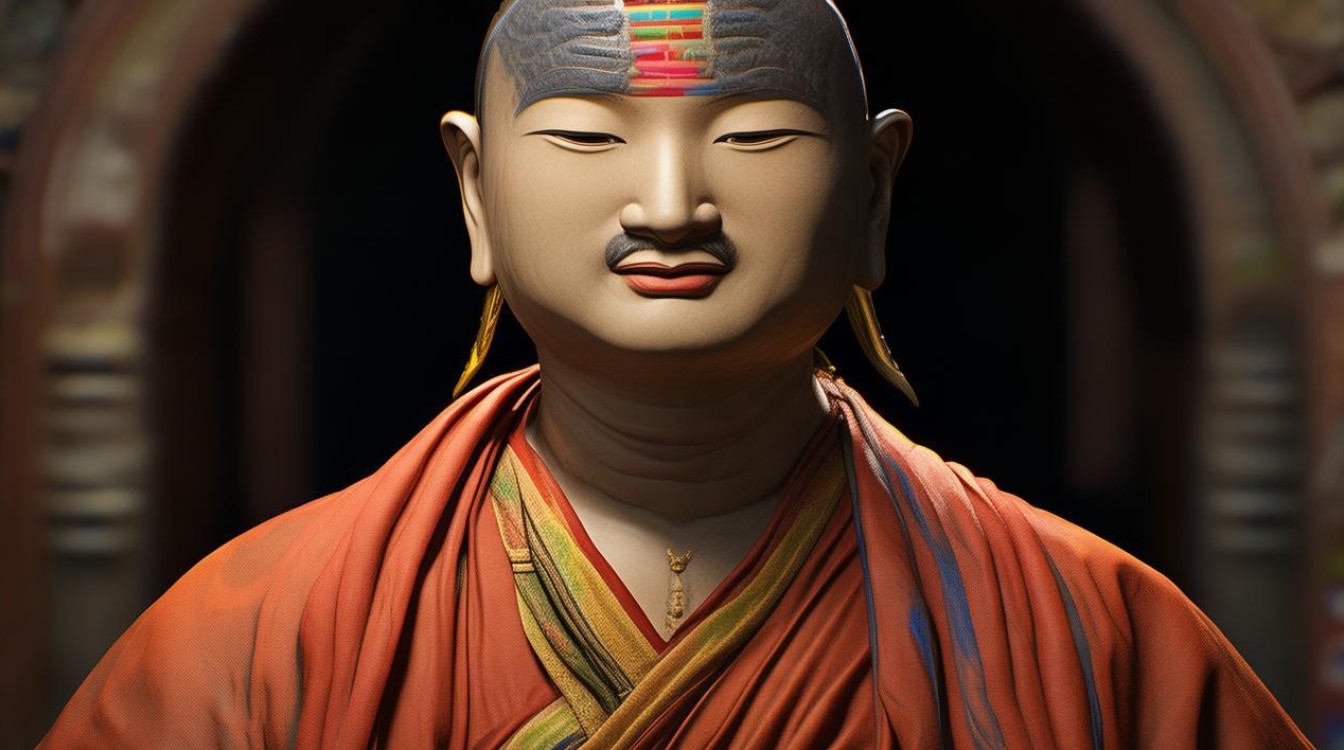

西藏佛教菩萨图片是藏传佛教艺术体系中的核心组成部分,既是宗教信仰的视觉载体,也是藏民族文化与美学的集中体现,这些图片以菩萨为描绘对象,通过色彩、造型、构图等艺术语言,传递佛教教义中慈悲、智慧、力量等精神内涵,历经千年发展,形成了独具特色的艺术风格与深厚的文化底蕴。

历史渊源:从印度到西藏的融合与演变

西藏佛教菩萨图片的起源可追溯至7世纪佛教传入西藏时期,松赞干布时期,佛教从印度、尼泊尔及汉地传入西藏,早期的菩萨图像深受印度笈陀王朝、帕拉王朝艺术影响,造型圆润、线条流畅,色彩以沉稳的土红、石青、石绿为主,如大昭寺早期的壁画中的观音菩萨,便带有明显的印度秣菟罗艺术风格。

9世纪“朗达玛灭法”后,佛教在西藏短暂沉寂,10世纪再度复兴,随着译经活动的增多和印度高僧阿底峡等的入藏,菩萨图像开始融合尼泊尔艺术元素,造型趋向繁复华丽,头冠、璎珞等装饰细节更加精致,如夏鲁寺壁画中的文殊菩萨,便兼具尼泊尔“纽瓦丽艺术”的细腻与西藏本土的粗犷。

13世纪元朝建立后,萨迦派受到中央政权支持,西藏佛教艺术迎来发展高峰,汉地绘画技法(如山水背景、人物晕染)与西藏本土风格结合,形成了“藏汉混合式”菩萨图像,如日喀则扎什伦布寺的强巴佛(弥勒菩萨)壁画,既有藏传佛教的庄严,又融入了汉地绘画的写实笔触,15世纪格鲁派兴起后,菩萨图像逐渐规范化,形成了以“度量经”为标准的造型体系,强调对称、庄严与象征性,成为后世唐卡、壁画创作的主要范式。

艺术特征:色彩、造型与象征的融合

西藏佛教菩萨图片的艺术特征,集中体现在对“象征性”与“宗教性”的高度统一上,通过特定的色彩、造型、构图传递教义内涵。

(一)色彩的宗教象征

色彩在西藏佛教菩萨图片中不仅是装饰手段,更是宗教意义的直接表达,传统颜料以天然矿物和植物为主,历经千年不褪色,每种色彩都有固定象征:

- 金色:代表佛法的庄严与永恒,多用于菩萨身光、宝冠、璎珞,象征佛智的圆满;

- 红色:象征智慧与慈悲,文殊菩萨多身披红衣,代表般若智慧;金刚手菩萨也以红色身相体现忿怒降魔的力量;

- 蓝色:代表金刚部,象征“法性不变”,金刚手菩萨、马头明王常呈蓝色,体现降伏烦恼的坚毅;

- 白色:象征清净与无瑕,观音菩萨、药师佛多以白色身相,代表慈悲的纯净度;

- 绿色:象征生机与救度,绿度母菩萨身绿色,寓意“救八难”,如春芽破土般迅速回应众生祈求。

(二)造型的“度量经”规范

藏传佛教菩萨图像的创作严格遵循《造像度量经》,对身体比例、姿态、法器等有详细规定:

- 比例:菩萨身长一般为“十二指”(以中指长度为一指,总长十二指),面部为“三指宽”,眉眼、口鼻等部位均有精确比例,确保庄严与和谐;

- 姿态:以“坐姿”“立姿”为主,坐姿多为“跏趺坐”(全跏趺或半跏趺),象征禅定稳固;立姿多“游戏坐”,一脚微屈,体现自在无碍;

- 头冠与璎珞:菩萨头冠多为“五佛冠”,象征五方佛的智慧(中央毗卢遮那佛、东方阿閦佛等);璎珞、臂钏、腕钏等装饰,既体现菩萨的“庄严报身”,也象征对众生的“圆满资粮”;

- 手印与法器:手印是菩萨身份的重要标识,如观音菩萨的“与愿印”(右手施无畏)、“定印”(左手结禅定印);文殊菩萨持“剑”(断烦恼)与“经书”(般若智慧);金刚手菩萨持“金刚杵”(坚不可摧的菩提心)。

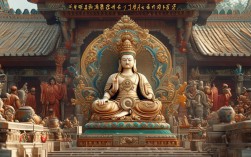

(三)构图的层次与叙事性

西藏佛教菩萨图片的构图多采用“中心式”或“曼陀罗式”,以主尊菩萨为中心,周围环绕护法、弟子、佛国净土等元素,形成主次分明、层次丰富的画面,唐卡中的“极乐世界”题材,以阿弥陀佛为中心,观音、大势至菩萨为胁侍,周围有飞天、宝池、莲花、楼阁等,通过繁复的构图展现西方极乐世界的庄严美好;壁画则常通过“连续叙事”手法,如“观音菩萨普门品”,将观音救度众生的多个故事场景在同一画面中呈现,兼具艺术性与教化功能。

主要菩萨形象及其文化内涵

西藏佛教中的菩萨形象众多,不同菩萨代表不同的修行法门与精神特质,其图片不仅是宗教崇拜对象,更是藏民族精神追求的投射。

(一)观音菩萨:慈悲的化身

观音菩萨(藏语称“贡保”)是藏传佛教中最受尊崇的菩萨之一,象征“大慈大悲”,能闻声救苦,其形象多样,常见的有:

- 四臂观音:身白色,四臂,前二手合十(或持莲花、念珠),后二手持念珠与宝瓶,代表“悲、智、愿、行”四摄,是藏传佛教的“保护神”,拉萨布达拉宫内的圣观音像,被视为西藏政教合一的象征;

- 千手千眼观音:千手象征遍护众生,千眼遍知世间苦难,身呈金红色,多呈十一面(表十方佛与佛的智慧),体现“无缘大慈,同体大悲”。

(二)文殊菩萨:智慧的象征

文殊菩萨(藏语称“姜巴”)象征“般若智慧”,是三世诸佛的“法身父”,能断除众生无明,其形象多为:

- 五髻文殊:头戴五佛冠,五髻象征五方佛的智慧,身黄或白色,持“剑”(断烦恼)与“般若经书”(智慧明灯),常骑青狮子(象征智慧的威猛);

- 文殊身坛城:以文殊为中心的曼陀罗,用于修行者观想智慧本尊,体现“以智导悲”的修行理念。

(三)金刚手菩萨:力量的代表

金刚手菩萨(藏语称“恰那多吉”)象征“大威神力”,能降伏妖魔、护持佛法,其形象多呈忿怒相,身蓝色,三目,獠牙外露,持金刚杵,常拥抱明妃(象征“智慧方便”不二),是藏传佛教护法体系中的重要菩萨。

(四)绿度母:救度的化身

绿度母(藏语称“卓玛”)是观音菩萨的化身,象征“救度八难”,身绿色,头戴五佛冠,持莲花与结印,坐于莲花座,是藏传佛教中“女性菩萨”的代表,深受信徒崇敬,认为其能迅速消除病苦、灾难,赐予平安。

制作工艺:从材料到技艺的传承

西藏佛教菩萨图片的制作工艺精湛,不同艺术形式(唐卡、壁画、雕塑)各有特色,体现了藏族工匠的智慧与虔诚。

(一)唐卡:矿物颜料的千年传承

唐卡是西藏佛教菩萨图片的主要载体,以棉麻布为底,用天然矿物颜料(石绿、石青、朱砂、金箔等)和植物颜料(藏红花、蓝靛等)绘制,色彩鲜艳且经久不褪,制作流程包括:

- 绷布打底:将棉麻布绷于木框,用胶水和白垩粉反复涂抹打磨,使布面平整光滑;

- 起稿构图:依据《造像度量经》用炭笔勾勒轮廓,再以墨线定型;

- 设色晕染:先铺底色,再分层次晕染,突出立体感,金箔多用于身光、宝冠,增加庄严感;

- 开眼装藏:最后绘制菩萨“开眼”(象征“佛眼开启”),并在唐卡背面装藏(经卷、舍利等),赋予宗教灵性。

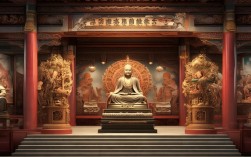

(二)壁画:寺院的“移动经书”

壁画多绘制于寺院殿堂墙壁,材料为矿物颜料混合动物胶,绘制于经过处理的泥墙或石灰墙上,风格宏大庄重,如拉萨哲蚌寺的“弥勒殿壁画”,以强巴佛为中心,周围绘制五百罗汉、佛国净土等,色彩对比强烈,线条流畅,既是宗教艺术品,也是历史的“视觉记录”。

(三)雕塑:立体的信仰表达

雕塑以铜鎏金、泥塑、木雕为主,如扎什伦布寺的“强巴佛铜像”,高26.2米,用115公斤黄金、铜合金铸造,面部庄严,衣纹流畅,是西藏佛教雕塑的代表作,泥塑则多用于寺院佛像,内部用木架、麻绳支撑,外敷黏土、矿物颜料,兼具坚固性与艺术性。

以下是不同艺术形式的制作工艺对比:

| 艺术形式 | 主要材料 | 代表技法 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 唐卡 | 棉麻布、矿物颜料 | 晕染、描金、装藏 | 可移动的“修行观想对象”,便于传播 |

| 壁画 | 泥墙、矿物颜料 | 分层设色、线性构图 | 寺院“教化空间”,展现佛国世界 |

| 雕塑 | 铜、泥、木 | 铸造、塑形、鎏金 | 立体的“佛身象征”,体现“报身庄严” |

文化影响:超越宗教的精神载体

西藏佛教菩萨图片不仅是宗教信仰的符号,更深刻影响了藏民族的文化心理、审美观念与生活方式,在民间,信徒通过悬挂唐卡、朝拜寺院壁画,将菩萨的慈悲与智慧内化为日常行为的准则;在艺术领域,其色彩、造型元素融入唐卡、藏戏、建筑(如布达拉宫的装饰纹样),成为藏族文化的重要标识;在国际上,西藏佛教菩萨图片以其独特的艺术魅力,成为东方文化的重要代表,促进跨文化理解与交流。

FAQs

问:西藏佛教菩萨图片中的色彩为什么如此鲜艳?

答:西藏佛教菩萨图片的色彩鲜艳不仅是为了美观,更具有深刻的宗教象征意义,传统颜料采用天然矿物(如石青、石绿、朱砂)和植物(如藏红花、蓝靛),色彩饱和度高且经久不褪,象征佛法的“永恒不变”,金色代表佛智的圆满,红色象征智慧与慈悲,蓝色象征法性不变,白色代表清净无瑕,这些色彩通过强烈的视觉冲击,引导修行者进入宗教情境,同时传递“庄严、神圣、慈悲”的佛教理念,高海拔的地理环境使得藏族人对鲜艳色彩更为敏感,色彩艺术也融入了对自然的敬畏与对生命的热爱。

问:如何通过造型细节辨别西藏佛教菩萨的身份?

答:辨别西藏佛教菩萨的身份,主要通过观察其“手印”“法器”“坐姿”“身色”等造型细节。

- 观音菩萨:常见四臂观音,四臂分别持莲花、念珠、宝瓶,或结与愿印、定印;千手千眼观音则有多只手臂,每只手一眼,手持法器各异;

- 文殊菩萨:多骑青狮子,手持“剑”(断烦恼)与“般若经书”(智慧明灯),头戴五佛冠,身呈黄色或白色;

- 金刚手菩萨:身蓝色,三目,忿怒相,持金刚杵,常拥抱明妃;

- 绿度母:身绿色,持莲花与结印,坐于莲花座,左脚伸象征“救度迅速”。

菩萨的“身色”也是重要标识,如观音多白、文殊多黄、金刚手多蓝,结合这些特征即可准确辨别身份。