在佛教教义中,“淫邪相”并非指外在的某种固定相貌,而是指因内在淫欲烦恼(贪爱执着于情欲)所显现的心相、业相与果相的总称,佛教认为,一切烦恼皆由“贪、嗔、痴”三毒驱动,淫欲”作为贪毒的核心表现之一,会塑造个体的生命状态,影响修行进程,甚至决定轮回趋向,要理解“淫邪相”,需从其内涵、成因及对治方法三个维度展开,并结合佛教“戒定慧”三学进行阐释。

“淫邪相”的内涵:心、业、果的显现

佛教的“相”是万法的外在显现,本质上是心识的投射。“淫邪相”的核心是“淫欲心”,即对男女情欲的贪着、执着,由此衍生出外在的行为(业相)与结果(果相),三者相互关联,构成完整的“淫邪相”体系。

心相:内在烦恼的显现

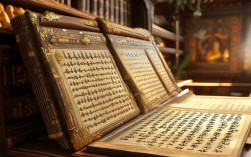

心相是“淫邪相”的根本,指内心对淫欲的贪爱、执着与妄念,佛教认为,众生本具清净佛性,但因无始劫来的习气,被“淫欲”所染,心识中常现“贪爱相”——如见美色起心动念,遇情缘生占有欲,甚至梦中亦起淫念,这种心相的本质是“我执”,即执着于“我”的感官需求,将短暂的欲望满足视为快乐,却不知其背后是“苦”的根源。《楞严经》中言:“若不断淫,修禅定者,如蒸砂石,欲成其饭,经百千劫,只热砂石,不能成饭。”正是强调淫欲心对禅定的障碍,因心不净则定不生,定不生则慧不开。

业相:行为造作的显现

业相是心相的外化,指因淫欲心驱使而造作的“邪淫业”,佛教将淫欲行为分为“正淫”与“邪淫”:在家众若婚姻正当、双方自愿,属“正淫”,虽非究竟解脱,但非戒律所禁;若非婚姻、非自愿、非时(如受持八关斋戒时)、非处(如寺庙、塔寺等清净处),则属“邪淫”,需严格持戒避免,邪淫业包括邪淫行为、邪淫言语(如挑逗、淫语)与邪淫意念(如起淫心、观想不净),三者皆属恶业,会增长烦恼,折损福报。《梵网经》菩萨戒明确要求“不邪淫”,即是对心相的守护,防止业相的形成。

果相:业力成熟的显现

果相是业相的必然结果,分“现世果”与“后世果”,现世果中,轻者导致心神不宁、家庭失和、事业障碍,重者引发疾病、灾祸、法律纠纷;后世果则根据业力轻重,可能堕入三恶道(如畜生道中多淫欲报,如鸽、雀等),或虽生人道但相貌丑陋、眷属不和、寿命短促。《业报差别经》指出,“邪淫”者得“丑陋眷属”“恶名流布”等果报,正是说明淫邪业对生命形态的塑造。

“淫邪相”的成因:三毒驱动与无明习气

“淫邪相”的根源在于众生无始以来的“无明”,即对“诸法实相”的不了知,具体表现为“贪、嗔、痴”三毒的交织:

- 贪毒:执着于感官刺激,将情欲视为快乐之本,不知“诸行无常”,欲望满足后只会带来更多空虚与痛苦;

- 痴毒:不明“淫欲是苦”,颠倒因果,认为“纵欲是享受”,却不知其会遮蔽本心,障碍解脱;

- 嗔毒:因情欲生起占有、嫉妒之心,一旦欲望不得满足,便生怨恨、伤害之心,加重恶业。

宿世习气也是“淫邪相”的重要成因,若过去世多造邪淫业,今生便会自然显现贪欲重的习气,易被外境诱惑,形成“淫邪相”的恶性循环。

对治“淫邪相”:以戒定慧断除烦恼

佛教对治“淫邪相”的核心方法,是“戒定慧”三学,通过持戒防非、修禅定心、发智慧观照,逐步断除淫欲烦恼,回归清净本性。

以“戒”为基:断恶业之源

持戒是防止“淫邪相”滋生的根本。《楞严经》提出“断淫修禅”的次第,首先需严持“不邪淫戒”,在行为上杜绝邪淫,守护身口意三业,对在家众,需守“五戒”中的“邪淫戒”;对出家众,则需守“比丘戒”“比丘尼戒”中的“淫戒”,彻底断绝淫欲行为,持戒并非压抑人性,而是通过“防非止恶”,让心识远离外境诱惑,为修定奠定基础。

以“定”为力:伏烦恼之现行

在持戒基础上,通过修习“禅定”,让心念专注,伏断淫欲烦恼,具体可修“不净观”与“慈悲观”:

- 不净观:观想身体是不净之物(如“三十六物”:发、毛、爪、齿等),破除对身体的贪着,了知“色身本质是苦”;

- 慈悲观:观想一切众生皆曾为父母,不应起淫欲之心,生起平等慈悲心,转化贪爱为利他。

通过定力,淫欲心念生起时,能及时觉察、对治,使其无法现行。

以“慧”为导:证诸法实相

定力深入后,需修“般若智慧”,观照淫欲的“空性”——即“淫欲心”本无自性,是因缘和合的妄念,如同“镜中花、水中月”,执着只会增加痛苦。《金刚经》言“凡所有相,皆是虚妄”,“淫邪相”亦属虚妄相,通过观照“诸法空相”,破除“我执”与“法执”,从根本上断除淫欲烦恼,证得清净本性。

“淫邪相”的对治方法简表

| 维度 | 具体表现 | 佛教对治方法 |

|---|---|---|

| 心相 | 起淫念、贪着美色、梦中淫乱 | 修不净观、观心无常、念佛念法 |

| 业相 | 邪淫行为、淫语、意淫 | 持守戒律、远离邪境、护心正念 |

| 果相 | 相貌丑陋、眷属不和、轮回恶道 | 忏悔业障、修福慧、求生净土 |

相关问答FAQs

Q1:佛教是否完全禁止情欲?在家修行者如何处理正常的夫妻关系?

A:佛教并非完全禁止情欲,而是反对“邪淫”与“贪着”,在家修行者若已婚,夫妻间的正当关系属“正淫”,佛教允许存在,但需“知足节欲”,不可沉溺其中,应将夫妻关系视为“共修伴侣”,互相扶持修行,而非仅满足感官欲望,核心是“不执着”,如《佛说善生经》中教导夫妻应“相敬如宾”,以慈悲心相处,将世俗情欲转化为菩提资粮。

Q2:修“不净观”是否会导致厌世,对生活失去热情?

A:修“不净观”的目的并非厌世,而是破除对“色身”的贪着,了知“诸行无常”,通过观身不净,能减少对感官刺激的依赖,转而追求精神层面的解脱与慈悲,真正的修行不是逃避生活,而是以智慧看待生活——既享受正当的世俗快乐,又不被其束缚,正如《维摩诘经》所言“在尘不染”,在世间生活中保持内心清净,这才是“不净观”的真正意义。