在探讨“佛教减肥感应”这一话题时,首先需要明确:佛教的核心教义并非追求外在形体的改变,而是通过修行觉悟生命本质、净化心灵,许多人在践行佛教理念的过程中,确实经历了身体的变化,这种“感应”并非玄学奇迹,而是修行带来的身心调整——当人从内在修正认知、调和情绪、规范行为时,身体往往会自然趋于平衡,体重管理便是这种平衡的体现之一。

佛教饮食观:从“贪吃”到“知足”的饮食革命

佛教对饮食的强调,核心在于“正念”与“节制”。《佛说业报差别经》中提到,“一切众生,系在于业,业力因故,世界差别”,而饮食作为“命根”之一,其摄入方式直接影响身心的业力状态,传统佛教修行中,“过午不食”是常见戒律,并非单纯为了减肥,而是通过减少夜间热量堆积、避免肠胃负担,让身体进入“轻安”状态,同时培养对欲望的克制力。

现代科学也发现,限时饮食(如过午不食的变体)有助于改善胰岛素敏感性、促进脂肪分解,更重要的是,佛教饮食观强调“食存五观”——吃饭时需观想食物来之不易、感恩施者、避免贪嗔痴等,这种“正念饮食”能让人察觉“饥饿”的真相:是生理需求,还是情绪空虚?很多人在焦虑时会暴饮暴食,而通过正念观照,能逐渐区分“胃饿”与“心饿”,减少无效热量摄入,长期坚持,不仅食量会自然减少,对高油高糖食物的执念也会淡化,因为内心从“贪求味道”转向“滋养身体”,饮食结构便趋于清淡健康,体重随之下降。

心性修行:对治“贪嗔痴”,从根源减少“情绪性进食”

佛教认为,“贪、嗔、痴”是烦恼的根本,也是导致身心失衡的源头,在减肥语境下,“贪”对应对食物的过度渴望,“嗔”对应减肥失败的焦虑与自责,“痴”对应对“肥胖成因”的无明认知——许多人以为肥胖只是“吃太多”,却忽略了情绪压力、作息紊乱、心理依赖等深层因素。

通过修习“慈心禅”“观呼吸”等法门,人能逐渐调和情绪,当焦虑想暴食时,静坐观呼吸,察觉情绪的生起与消散,不被其裹挟;修慈心禅时,通过“愿我平安,愿他人平安”的祝福,培养内心的柔软与满足感,减少向外索取的欲望,临床心理学研究表明,正念冥想能降低皮质醇(压力激素)水平,而压力正是导致腹部脂肪堆积和情绪性进食的关键,当内心趋于安定,人便不再需要食物作为“情绪安慰剂”,身体代谢也会恢复正常,减肥自然事半功倍。

因果与慈悲:健康是“福报”,减肥是“修身养性”

佛教讲“因果业力”,身体的健康与否,与往昔的业力、当下的行为相关联,肥胖有时并非单纯“吃出来”,而是“懒”“散”“放逸”等心性的显现——比如久坐不动、作息颠倒、放纵欲望,通过减肥修行,本质是在修正这些“恶业”:规律作息是“精进”,适度运动是“精进”,控制食欲是“持戒”,当人以“修身养性”的心态对待减肥,而非单纯追求“变瘦”,过程便从“痛苦对抗”转为“成长修行”。

慈悲心的培养也能间接助力减肥,佛教强调“慈悲护生”,当人对众生生起怜悯心,会减少对“口腹之欲”的执着——意识到过度食用肉类可能带来杀业,或暴食是对身体资源的浪费,便会主动选择清淡、适量的饮食,这种“为健康负责、为生命负责”的心态,让减肥不再是“对外形的焦虑”,而是“对生命的敬畏”,动力更持久,结果也更稳固。

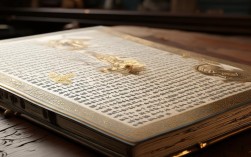

佛教修行方法与减肥作用的对应关系

为更直观理解,以下整理常见佛教修行方法及其对减肥的积极影响:

| 修行方法 | 具体实践 | 减肥作用机制 |

|---|---|---|

| 过午不食 | 日中后不再进食固体食物,可适量饮水 | 减少夜间热量摄入,让肠胃夜间休息,促进脂肪分解;培养对欲望的克制力。 |

| 正念饮食 | 进食时专注咀嚼,感受食物味道与身体反应 | 区分生理性饥饿与情绪性饥饿,减少暴食;细嚼慢咽增强饱腹感,控制食量。 |

| 慈心禅 | 向自己与他人祝福“愿平安、健康” | 缓解焦虑导致的情绪性进食;培养满足感,减少对外界刺激(如美食)的依赖。 |

| 观呼吸 | 静坐时专注气息出入,觉察杂念 | 降低压力激素水平,调节情绪;提升对身体的觉察力,及时响应“饱腹信号”。 |

| 持戒 | 遵循“不非时食”“不饮酒”等戒律 | 规范饮食时间与结构,避免高热量酒精;通过戒律约束行为,减少放纵导致的体重反弹。 |

FAQs

Q1:佛教减肥感应是否意味着“不用努力就能瘦”?

A:并非如此,佛教讲“因果”,也强调“精进”,所谓的“感应”,是修行者通过调整心态、规范行为、调和身心后,身体自然呈现的健康状态,而非“躺瘦”的奇迹,正念饮食需要刻意练习,过午不食需要适应过程,运动需要坚持——这些都需要付出努力,佛教修行的核心是“借假修真”,减肥只是修身过程中的副产品,真正的收获是内心的平和与自律。

Q2:如果尝试过午不食或正念饮食后身体不适,该怎么办?

A:佛教修行讲究“中道”,极端行为反而违背“调和身心”的本意,若过午不食后出现头晕、胃痛等不适,可能是体质不适合(如低血糖、胃病患者),此时应调整饮食时间,如改为“过午少食”,或咨询医生,正念饮食也需循序渐进,不必强求“立刻减少食量”,关键是培养对身体的觉察——当身体发出不适信号时,及时调整,这才是真正的“智慧修行”,而非盲目教条。

“佛教减肥感应”的本质,是通过修行让身心回归平衡:当内心不再被贪欲裹挟,行为不再放纵无度,身体自然会趋向健康,减肥只是这一过程中的“副产品”,真正的“感应”,是内心的安宁、身轻安的状态,以及对生命更深刻的理解。