在佛教语境中,“身体黑”并非指生理层面的肤色深浅,而是对众生身心被烦恼染污状态的象征性表述,佛教认为,众生无始以来被贪、嗔、痴三毒所缠绕,心性被无明覆盖,如同身体被黑暗笼罩,导致生命处于迷惑、痛苦与束缚之中,这种“黑”既是烦恼业力的显现,也是众生远离觉悟的体现,而佛教的核心修行,便是通过戒、定、慧三学,逐步净化身心“黑”的染污,趋向光明觉悟的境界。

“身体黑”的根源:三毒染污与无明覆盖

佛教将“身体黑”的根源归结为“烦恼随眠”,即潜藏在众生心识深处的贪、嗔、痴三毒,这三毒如同墨汁,不断染污原本清净的自性,使身心陷入黑暗。《大智度论》中言:“贪欲如黑云,障蔽慧日光;嗔恨如烈火,烧善功德林;愚痴如暗夜,不辨正与邪。”三者相互交织,构成“身体黑”的核心要素。

贪欲(梵语:rāga)是对顺境的执着,追求感官享受、名利地位,如同在身体上涂抹一层黏稠的“黑油”,让人沉溺于欲望的泥潭,无法自拔。《杂阿含经》记载,有人因贪恋财宝,日夜筹谋,身心疲惫如被“黑绳”捆绑,最终失去自由与平静。

嗔恨(梵语:dveṣa)是对逆境的抗拒,愤怒、怨恨、嫉妒等情绪如同烈火,将善念焚烧殆尽,留下焦黑的“灰烬”。《正见》中比喻,嗔恨心重的人,如同“被黑烟熏染的镜子”,无法映照事物的真相,只会让内心充满黑暗与痛苦。

愚痴(梵语:moha)是对因果、真理的无知,如同浓雾笼罩心灵,让人无法分辨善恶、真伪。《瑜伽师地论》指出,愚痴是“无明之黑”,使众生在生死轮回中不断造作恶业,身心被“黑业”层层包裹,不得解脱。

以下表格归纳了三毒对“身体黑”的具体影响:

| 三毒 | 表现形式 | 对“身体黑”的染污作用 | 经典比喻 |

|---|---|---|---|

| 贪欲 | 执着享乐、占有欲强 | 如黑油黏附,沉溺欲望 | 《大智度论》:“贪欲覆心,如黑云蔽日” |

| 嗔恨 | 愤怒、怨恨、报复心 | 如烈火焚烧,善念焦黑 | 《正见》:“嗔恨生黑烟,障自性光明” |

| 愚痴 | 无明、颠倒认知 | 如浓雾笼罩,迷失正道 | 《瑜伽师地论》:“痴暗覆心,如夜行险道” |

净化“身体黑”:佛教修行的核心路径

佛教认为,“身体黑”并非实有,而是因缘和合的暂时现象,可通过修行逐步清除,修行的核心是“转染成净”“转暗为明”,即通过戒、定、慧三学,对治三毒,让身心从“黑”转向“白”(清净、觉悟)。

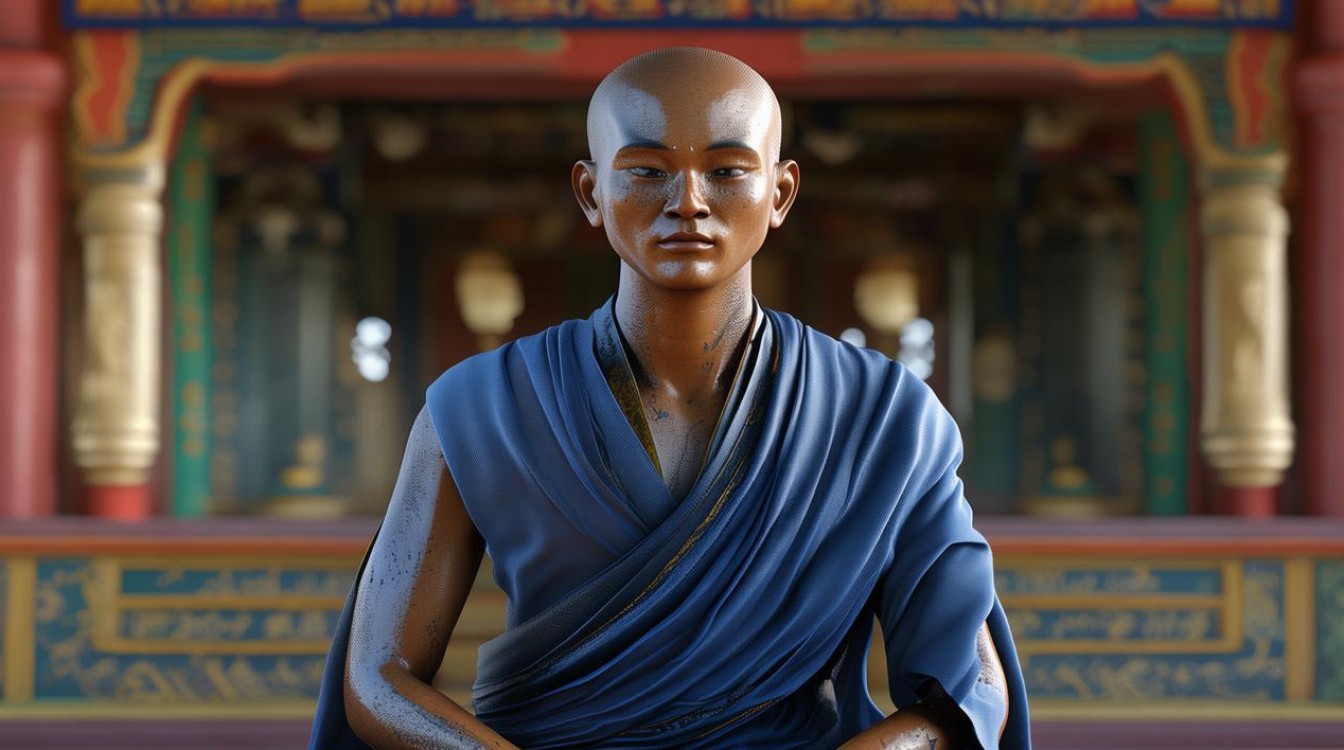

持戒:防非止恶,守护身心清净

戒律是修行的基石,如同为“身体”穿上“白衣”,防止烦恼的“黑尘”侵入,佛教的戒律包括五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、八戒、十戒、具足戒等,旨在通过规范行为,减少贪、嗔、痴的滋长。

不杀生培养慈悲心,对治嗔恨;不偷盗断除贪欲;不妄语净化语言,避免因谎言导致的内心不安。《四分律》中,佛陀将戒律比喻为“渡海之舟”,能载众生脱离烦恼苦海,让身心保持“白净”状态。

修定:专注一境,熄灭妄念黑火

禅定(梵语:dhyāna)是通过专注训练,让散乱的心念沉静下来,如同“以净水洗黑尘”,清除烦恼的污垢,常见的修行方法包括数息观、不净观、慈心观等。

数息观通过专注呼吸,让浮躁的心安定下来,对治贪欲的“黑风”;不净观观想身体的不净(如脓血、骨骼),破除对身体的执着,消除愚痴的“黑雾”;慈心观培养对他人的慈悲,融化嗔恨的“黑冰”。《阿含经》记载,修习禅定能得“清净心”,如同“磨镜去尘”,让本具的光明显现。

修慧:观照实相,断除无明黑暗

慧(梵语:prajñā)是智慧,通过闻、思、修,洞察缘起性空、无常无我的真理,从根本上破除愚痴的“无明黑”,慧的修行包括学习经典(如《心经》《金刚经》)、思考佛法义理、观照自心。

《心经》中的“色即是空,空即是色”,让人明白身体与万物皆是因缘和合,没有实有的“自我”,从而破除对身体的执着(贪欲)和对逆境的抗拒(嗔恨)。《坛经》中,惠能大师言“烦恼即菩提”,正是说明烦恼的“黑”与菩提的“白”并非对立,转烦恼的智慧即是觉悟的光明。

以下表格概括了三学对“身体黑”的对治方法与效果:

| 三学 | 核心方法 | 对治目标 | 净化效果 |

|---|---|---|---|

| 戒 | 持守五戒、八戒等规范行为 | 贪、嗔、痴的粗重烦恼 | 如白衣护体,防止黑尘侵入 |

| 定 | 数息观、慈心观等专注训练 | 散乱、浮躁的心念 | 如净水洗尘,熄灭妄念黑火 |

| 慧 | 闻思修,观照缘起性空 | 愚痴、无明的根本执着 | 如明灯破暗,显自性光明 |

“身体白”的境界:觉悟者的光明之相

当“身体黑”被彻底净化,众生便能达到“身体白”的境界——即佛教所说的“清净法身”或“佛果光明”,这种“白”并非物理颜色,而是烦恼消尽、智慧圆满的象征,表现为身心的光明、慈悲与自在。

《法华经》中,佛陀的“三十二相”中“皮肤金色”,象征智慧的光明;净土宗的“阿弥陀佛”身放“白毫相光”,代表清净无染的慈悲,修行者通过净化“身体黑”,最终能“明心见性”,让本具的佛性(如同明月)穿透烦恼的乌云,朗照十方。

正如《六祖坛经》所言:“自性迷即是众生,自性觉即是佛。” “身体黑”是迷时的状态,“身体白”是觉时的圆满,佛教的修行,本质上是一场从“黑”到“白”的心灵革命,通过转烦恼为菩提,让每一个生命都能从黑暗走向光明,从束缚走向自由。

相关问答FAQs

Q1:佛教中“身体黑”是否指肤色黑?肤色黑的人是否修行更困难?

A:佛教中的“身体黑”并非指生理肤色,而是象征烦恼染污的心性状态,与肤色深浅无关,肤色是种族、遗传等外在因素,而“身体黑”描述的是内心的贪、嗔、痴等烦恼,任何肤色的人都可能面临“身体黑”的染污,也都能通过修行净化,佛教强调“心净则国土净”,修行关键在于心性的转变,而非外在肤色。《坛经》中,惠能大师本为“獦獠”(古代对南方少数民族的称呼,肤色较深),却因明心见性成为六祖,正说明肤色与修行成就无关。

Q2:普通人如何在日常生活中修行以净化“身体黑”?

A:普通人可通过“生活禅”的方式在日常中修行,具体包括:

- 持戒守心:从五戒入手,如不杀生培养慈悲,不偷盗断除贪欲,在饮食、言行中保持清净;

- 修定于境:利用碎片时间修习专注,如吃饭时观食物的来源(感恩),走路时觉知脚步(正念),让心不随外境散乱;

- 修慧于思:每天抽出时间思考佛法义理,如“无常”(事物变化)破除执着,“慈悲”(利他)融化嗔恨,或通过抄经、闻法增长智慧。

面对工作压力(嗔恨),可修慈心观,愿“众生离苦得乐”;面对欲望诱惑(贪欲),可修不净观,明白享受的短暂性,通过这些细微的修行,逐步清除“身体黑”的染污,让身心趋向光明。