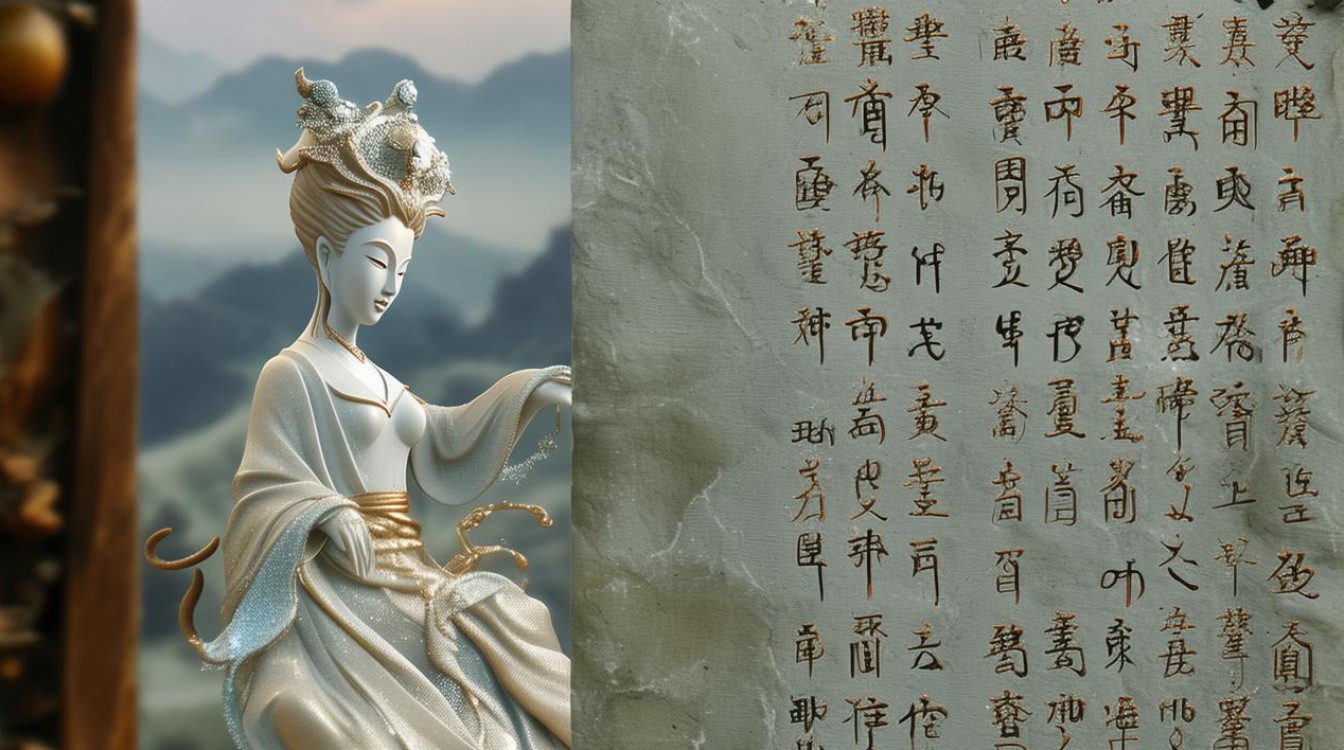

中观论作为大乘佛教中观派的根本典籍,由龙树菩萨论颂,青目菩萨作释,系统阐述了“缘起性空”的核心思想,对佛教哲学的发展产生了深远影响,其核心在于通过“八不中道”破斥一切执着,揭示万法“非空非有”的中实谛,而青目菩萨的注释则成为后世理解这一思想的关键桥梁。

《中观论》全称《中观论颂》,由龙树菩萨以偈颂形式写成,共二十七品,破斥外道及小乘各派的错误见解,最终归宗于“中道”,开篇即以“八不”纲领破斥生灭、常断、一异、来去等常见与断见:“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不去。”这“八不”并非简单否定,而是从“缘起”视角出发,指出万法皆依赖因缘和合而生,无独立自性(无自性),故“不生”;因缘离散而灭,但灭非断灭,故“不灭”,对于“生”,龙树破斥了“自生”(法从自身生,则应无因)、“他生”(法从异己生,则果无自性)、“共生”(自生他生和合,则矛盾并存)、“无因生”(无因而生,则破坏因果规律)四种谬误,论证“生”本身是概念分别,实无所得,由此引申出“因缘所生法,我说即是空”,这里的“空”并非虚无,而是“无自性空”——万法依缘起而有,故有假相;无独立自性,故实不可得,此即“缘起即空,空即缘起”的中道。

青目菩萨的《中观论释》(鸠摩罗什译)是现存最早的《中观论》汉译注释,其价值不仅在于疏通文义,更在于结合当时中土佛教的思想背景,将龙树的“中道”思想系统化,青目在注释中强调,破斥“八不”是为了超越“有”“无”二元对立:“诸法若有定性,则不应有生住灭;若无定性,则亦不应有生住灭,今以无定性故,故有生住灭。”他指出,凡夫执着“有”(认为事物实有常存),外道执着“无”(认为一切断灭),均未了知“因缘所生法”的假有性空,在解释“不生”时,青目以“芽”为例:芽从种子、水土等因缘生,若芽自有生,则无需因缘;若因缘能生芽,则芽应无自性(因是众多条件,芽不能独立于条件存在),故芽“非生非不生”,超越分别,方为中道,青目还着重阐释了“二谛”理论:世俗谛(世间万法假名安立,如瓶、衣等,有暂时存在)与胜义谛(万法本性空寂,无自性),二者不一不异,凡夫执著有,菩萨知空有不二,故能“即俗而真”,在世俗中证悟胜义。

| 维度 | 《中观论》核心思想 | 青目菩萨注释重点 |

|---|---|---|

| 核心命题 | 八不中道(不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去),缘起性空。 | 阐释“八不”的破斥逻辑,强调“无自性”是破执的关键,二谛(世俗、胜义)不二。 |

| 论证方法 | 以“破而不立”为特色,通过逻辑归谬破斥自生、他生等谬论,揭示概念分别的局限性。 | 结合具体事例(如芽、瓶)说明缘起假有,强调“破执”是为了超越“有”“无”对立,指向中道。 |

| 核心概念 | 空(无自性)、缘起、中道。 | 深化“二谛”关系,指出凡夫执“有”,外道执“无”,菩萨知“空有不二”方能解脱。 |

| 历史影响 | 奠定中观派理论基础,影响瑜伽行派、天台宗、三论宗等。 | 成为汉传中观(如三论宗)的根本依据,吉藏、窥基等均依此发挥,推动中观思想本土化。 |

青目菩萨的注释之所以重要,在于他将龙树“空”的思想从哲学思辨引向宗教实践:破除对“空”的执着(若执“空”为实有,仍为断见),方能在世俗中如幻化般行菩萨道,这一思想对中国佛教影响深远,如三论宗吉藏以“二谛三论”为核心,正是青目注释的延续;天台宗“一心三观”亦吸收其中道观,强调“空假中”圆融无碍。

相关问答FAQs

Q1:中观论的“空”是否等于“虚无主义”?如何理解“空”与“有”的关系?

A:中观论的“空”绝非“虚无主义”,其“空”指“无自性”,即万法依赖因缘而生,无独立、永恒、不变的实体(如“火”因燃料、氧气等缘生,无独立的“火性”);而“有”指“缘起假有”,即万法在因缘和合下显现差别功能(如火能烧物,其作用真实不虚),二者是“体用不二”的关系:空是体的实相,有是用显现,故《中观论》说“因缘所生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义”,若执“空”为断灭,则否定因果(如“无善恶报”);若执“有”为实有,则陷入生死轮回(如“我执”),唯有“空有不二”,方能超越二元执着,证悟中道。

Q2:青目菩萨的注释与其他中观注释(如清辨《般若灯论》)有何差异?

A:青目菩萨的《中观论释》侧重“破执显中”,以逻辑破斥为主,强调通过否定“八不”超越凡夫分别,直指“无自性空”;而清辨的《般若灯论》属“自立量派”,更注重建立逻辑体系(如“三支比量”)论证中观观点,与瑜伽行派展开辩论,青目注释更契合汉传佛教“即俗而真”的实践路径,而清辨则保留更多印度佛教论辩色彩,二者虽同属中观,但阐释角度不同:青目重“破相显性”,清辨重“立量破邪”,反映了中观思想在不同文化背景下的适应性发展。