农历冬月,岁寒之始,此时北地风雪渐紧,南国亦添几分萧瑟,在佛教的时间观念里,时节不仅是自然的节律,更是修行的助缘,冬月十七,虽非如四月初八佛诞、腊月初八成道般广为人知的固定节日,却在汉传佛教的传承中,被赋予了独特的修行意义——它既是月相圆满的“望日”,又是冬季精进办道的重要节点,承载着佛教徒对内观心性、外行慈悲的双重期许。

佛教对时间的观照,始终紧扣“无常”与“精进”,农历每月的望日(十五、十六、十七),因月光充盈,象征烦恼暂歇、智慧显现,历来是寺院诵经、礼佛、共修的殊胜日子。《药师经》中便有“于月十五日,受持八分斋戒”的教诲,望日持戒、诵经,被认为能积累福德、净化身心,而冬月作为冬季的第一个月,万物收敛,阳气潜藏,佛教认为此时人体气血内守,心神易静,正是“冬参”修行的黄金时节,禅宗丛林素有“冬参夏学”的传统,自农历十月起至腊月,寺院会举行“打禅七”,僧众们闭关精进,每日坐禅、跑香,以“念佛是谁”的话头参究心性,冬月十七常是禅七中期的关键节点,既是对前期修行的检验,也是对后续精进的激励。

在民间信仰与寺院实践中,冬月十七的修行内容往往围绕“忏悔”与“慈悲”展开,信徒们会在此日礼佛忏悔,诵《普贤菩萨行愿品》《占察善恶业报经》等经典,反思身口意的过失,祈愿消除业障。《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,与冬月“藏福”的时节特质相呼应——通过忏悔清净内心,如同为心田“蓄能”,待来春萌发善芽,冬季寒冷,众生苦受尤甚,寺院常于冬月十七举行“冬令救济”或“施粥法会”,将信众供养的棉衣、热食布施给孤寡老人、流浪者,践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨行,这种“内修忏悔,外行慈悲”的修行模式,恰是佛教“悲智双运”精神的体现:以智慧观照自心,以慈悲利益众生,二者相辅相成,不可偏废。

从经典依据看,冬月十七的修行意义可在《佛说业报差别经》中找到呼应,经中提及,“于月十斋日、十五日、三十日,持八关斋戒,一日一夜,得无量福”,而望日持戒的功德,不仅在于个人福报的增长,更在于“令多众生发菩提心”,冬月十七作为望日的延续,其修行价值自然与经典教诲一脉相承,天台宗智者大师曾强调“六时念佛”,将昼夜分为六个时段精进修行,而冬月十七的“午时”(上午十一时至下午一时),正值日光明媚,阳气渐生,被认为是“念佛得力”的殊胜时刻,许多寺院会组织信众于此时段共修“佛号”,以万佛洪名摄散归一,契合冬月“藏”中待“发”的修行智慧。

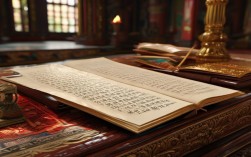

冬月佛教常见修行实践简表

| 修行项目 | 核心意义 | |

|---|---|---|

| 望日持戒 | 受持八关斋戒,不杀生、不偷盗、不非梵行、不妄语、不饮酒、不非时食、不坐卧高广床、不香花曼涂身 | 净化身口意,培植出世善根,呼应月光圆满的清净特质 |

| 禅七精进 | 禅宗寺院“打禅七”,每日坐禅4-6支,跑香2次,参究“念佛是谁”话头 | 冬季收敛外缘,通过止观双运参究心性,明心见性 |

| 忏悔诵经 | 诵《普贤行愿品》《地藏经》,礼佛一百零八拜,至诚忏悔业障 | 清净自心,消除宿业,为冬季修行扫除障碍 |

| 慈悲护生 | 寺院组织施粥、赠衣活动;居士放生、护生(如为流浪动物提供食物) | 践行菩萨道,以温暖利益众生,体现“同体大悲”精神 |

| 念佛共修 | 午时集体诵念“南无阿弥陀佛”或“南无观世音菩萨”,专注一境 | 以佛号摄心,培养定力,契合冬月“藏精”养性的时节特点 |

相关问答FAQs

问:佛教中是否有“冬月十七”这个特定的节日或纪念日?

答:在汉传佛教的传统节日中,“冬月十七”并非像佛诞节(四月初八)、成道节(腊月初八)那样全国统一的固定节日,但它具有独特的“准节日”意义,它是农历望日(十五、十六、十七)之一,遵循佛教“望日精进”的古老传统,寺院常于此日举行诵经、礼佛、共修活动;在禅宗“冬参”体系中,冬月十七常是禅七中期的重要节点,标志着修行进入深度观照阶段,部分地方寺院或宗派(如天台宗、净土宗)可能因特定历史传承或感应事迹,将冬月十七作为本地或本宗派的纪念日,但这一习俗具有地域性,并非全国性统一节日。

问:冬月修行时,普通人如何在家践行“冬月十七”的修行精神?

答:对在家居士而言,践行冬月十七的修行精神不必拘泥于形式,可从“内修心、外行善”两方面入手:

- 内修心:可选择当日持守“八关斋戒”(若条件受限,至少持“不杀生、不偷盗、不妄语”三戒),或安排1-2小时诵经(如《心经》《阿弥陀经》)、静坐观呼吸,专注于内心平静,减少杂念;

- 外行善:结合冬季特点,参与“护生”实践,如为流浪猫狗提供干净的食物和水,捐赠闲置棉衣给公益组织,或探望社区孤寡老人,以微小行动传递慈悲;

- 顺时节:注意保暖,饮食以温热清淡为宜,避免过度劳累,顺应“冬藏”的自然规律,让身体与心神共同处于“精进而不耗散”的状态,通过这些简单而切实的修行,即便在家也能感受冬月十七“静心养性、慈悲利他”的殊胜意义。