隋唐时期是中国佛教发展史上的黄金时代,承南北朝分裂之余绪,开大一统王朝之新风,形成了南北佛教融合、宗派林立、义理精深、文化繁荣的格局,这一时期的佛教发展,既是对南北朝佛教成果的整合与升华,也为后世佛教中国化奠定了坚实基础,深刻影响了中国哲学、艺术、文学及社会生活。

南北朝佛教的差异:隋唐融合的历史基础

南北朝时期(420-589年)的政治分裂导致佛教发展呈现地域差异,为隋唐佛教的融合提供了互补性资源。

南方佛教以建康(今南京)、江陵为中心,受士族文化影响深远,注重义理思辨与经典阐释,玄学盛行背景下,僧人以“格义”方法(用中国概念比附佛教义理)解读佛典,形成了涅槃学派(强调“佛性”思想)、成实学派(探讨“空”“有”关系)等,南方寺院经济以贵族、士族布施为主,僧侣多居城市精舍,与文人士大夫交往密切,佛教义理与清谈之风结合,呈现出“义学化”特征,如竺道生提出“一阐提人皆得成佛”,突破了《涅槃经》初传的局限,推动佛性理论深化。

北方佛教以洛阳、长安、敦煌为中心,受少数民族政权(北魏、北周等)扶持,侧重禅法实践、造像功德与民间信仰,北方战乱频繁,民众将佛教作为精神寄托,开凿石窟(云冈、龙门、麦积山)、建寺造像之风盛行,佛教与儒家忠孝伦理结合,强调“济度众生”的现实功能,北魏太武帝、北周武帝两次灭佛(“三武一宗灭佛”中的两次),虽造成短暂冲击,但也促使佛教反思与本土化调整,如北魏昙曜译《付法藏因缘传》,通过弘扬“法统”强化佛教正统性,为隋朝统一后整合南北佛教提供历史参照。

隋朝:南北佛教的整合与统一

隋朝(581-618年)结束南北分裂,以“天下一统”的政治格局推动佛教南北融合,成为唐代佛教鼎盛的奠基者。

隋文帝杨坚受尼智仙预言“当为皇帝”影响,大力扶持佛教,将其视为“教化天下”的工具,即位后普诏天下“听任出家”,计度僧尼50余万人,修复北周毁废寺院4000余所,营造仁寿塔(分葬舍利)111座,形成“州县寺塔,所在千数”的局面,隋朝设“昭玄寺”管理全国佛教,置“翻经学士”整理经典,推动南北义学交流。

天台宗的创立是隋朝佛教融合的标志性成果,智者大师(智顗)居天台山,以《法华经》为宗,融合南方义理(涅槃佛性)与北方禅法(实修),提出“五时八教”判教理论(将佛陀说法分为五个时期、八种教化方式),构建“止观双运”(禅定与智慧结合)的修行体系,使佛教义理系统化、修行实践规范化,成为首个中国化佛教宗派,隋炀帝杨广为晋王时,智者大师受其尊崇,赐号“总持菩萨”,天台宗获得官方支持,影响迅速扩大。

唐朝:佛教鼎盛与宗派林立

唐朝(618-907年)国力强盛,文化包容,佛教发展达到顶峰,形成宗派林立、中外交流频繁的繁荣局面。

(一)宗派建立:佛教中国化的完成

唐代高僧在隋朝基础上,结合中国传统文化(儒、道),创立具有本土特色的佛教宗派,标志着佛教彻底完成中国化。

| 宗派名称 | 创立时间 | 代表人物 | 核心教义 | 经典依据 |

|---|---|---|---|---|

| 法相宗 | 唐初 | 玄奘、窥基 | 万法唯识,强调“阿赖耶识” | 《成唯识论》 |

| 华严宗 | 武则天时期 | 法藏、贤首 | 法界缘起,圆融无碍 | 《华严经》 |

| 禅宗 | 唐中后期 | 慧能、神会 | 顿悟见性,不立文字 | 《六祖坛经》 |

| 净土宗 | 唐代 | 善导、法照 | 称名念佛,往生西方净土 | 《观无量寿经》 |

| 律宗 | 唐代 | 道宣 | 持戒修行,南山四分律 | 《四分律》 |

| 密宗 | 唐玄宗时期 | 不空、善无畏 | 真言密咒,即身成佛 | 《大日经》《金刚顶经》 |

法相宗由玄奘创立,玄奘西行求法17年,带回佛经657部,在长安弘福寺、慈恩寺组织译场,译经75部(1335卷),系统介绍印度瑜伽行派“唯识”思想,其弟子窥基著《成唯识论述记》,确立“万法唯识”理论,但因义理繁复,未能广泛流传。

华严宗以武则天为护法,法藏贤首大师著《华严经探玄记》,提出“法界缘起”说,认为宇宙万物皆为“一心”所现,彼此圆融无碍(“理事无碍”“事事无碍”),契合盛唐恢弘气象,成为皇室佛教。

禅宗是中国化最彻底的宗派,六祖慧能主张“直指人心,见性成佛”,否定坐禅诵经的形式,强调“平常心是道”,将修行融入日常生活,其弟子神会于“安史之乱”后在北方确立南宗正统,使禅宗分为“沩仰临济”“曹洞云门法眼”五家,影响遍及社会各阶层,至今仍是汉传佛教主流。

净土宗以“称名念佛”为简易法门,善导著《观无量寿佛经疏》,宣称“一切凡夫皆得往生”,适应民众“现世安乐、死后解脱”的需求,成为“佛教的普及版”,与禅宗并称“佛教二甘露门”。

(二)译经与中外交流

唐代译经规模超越前代,形成四大译经家:玄奘(法相宗)、义净(南海求法,译《南海寄归内法传》)、不空(密宗)、菩提流志(编译《大宝积经》),朝廷设“翻经院”,组织中外僧侣合作,译经从“偏重义理”转向“密教、律典并重”,如不空译《金刚顶经》,确立密宗体系。

中外交流活跃,日本僧人空海、最澄入唐求法,分别创立日本真言宗、天台宗;朝鲜半岛僧人圆测(新罗)、义湘(新罗)学习法相、华严宗,推动佛教在东亚传播。

(三)佛教与政治、文化的互动

唐代帝王多信佛,武则天以《大云经》为“女主受命”依据,封号“慈氏越古金轮圣神皇帝”,推动佛教地位凌驾儒道之上,寺院经济膨胀,至唐武宗时,全国有寺院4.6万所,僧尼30万人,寺院占有大量土地、劳动力,形成“国家租税什八九归于佛寺”的局面,引发与世俗经济的矛盾。

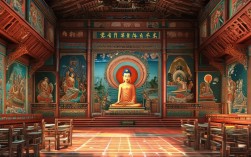

佛教艺术成就辉煌:敦煌莫高窟唐代壁画以“经变画”为主,将佛经故事转化为世俗生活场景;龙门石窟奉先寺卢舍那大像据传以武则天为原型,体现盛唐气象;法门寺地宫出土佛骨舍利、金银器,展现唐代佛教工艺巅峰。

隋唐佛教的衰落与影响

唐武宗会昌五年(845年),推行“灭佛政策”(会昌法难),拆毁寺院4万余所,僧尼还俗26万人,没收寺院土地数千万顷,佛教遭受重创,但禅宗、净土宗因“不依赖寺院经济”“注重民间信仰”而得以延续,加速了佛教向山林、民间渗透。

隋唐佛教的历史地位无可替代:它完成了佛教中国化,形成具有中国特色的宗派体系;丰富了中国哲学思想(如唯识学、华严哲学);推动文学(变文、佛偈)、艺术(石窟、绘画)、书法(写经体)发展;为东亚佛教圈(日本、朝鲜、越南)提供文化模板,成为中华文明对外传播的重要载体。

FAQs

问题1:隋唐佛教宗派的形成有哪些历史背景?

解答:隋唐佛教宗派的形成是多重因素共同作用的结果,南北朝佛教的南北差异(南方重义理、北方重禅法)为隋唐融合提供了互补性资源;隋朝统一后,政治稳定、经济发展为佛教整合奠定基础;第三,唐代开放包容的文化政策,为中外佛教交流(如玄奘西行、密宗传入)创造了条件;第四,高僧大士对印度佛教的创造性阐释(如天台宗“五时八教”、禅宗“顿悟见性”),推动佛教与中国传统文化(儒、道)深度融合;社会需求(民众信仰、政治支持)促使佛教向“通俗化”“实用化”发展,形成不同宗派的特色修行体系。

问题2:唐武宗灭佛对佛教发展产生了哪些影响?

解答:唐武宗灭佛(会昌法难)是佛教发展的重要转折点,其影响深远,从消极层面看,寺院经济被摧毁,佛教组织遭受重创,义学传承一度中断;但从积极层面看,它迫使佛教反思与调整:一是加速佛教向民间、山林转移,禅宗“农禅并重”、净土宗“称名念佛”等适应世俗需求的修行方式得以强化;二是推动佛教进一步中国化,摆脱对印度佛教的依赖,形成更具本土特色的宗派格局;三是促进儒释道三教融合新格局,灭佛后“三教论衡”转向思想层面的互补,如儒家吸收佛教心性论,道教借鉴佛教戒律;四是加速佛教在东亚的本土化进程,日本、朝鲜半岛僧人在灭佛后加速发展本国佛教,形成独立宗派。