在佛教教义体系中,“离心”是一个贯穿修行始终的核心概念,其内涵远非字面“离开心脏”的简单释义,而是指向对凡夫执着之“心”的超越与转化,这里的“心”并非仅指生理器官,而是涵盖了凡夫众生的一切妄心、分别心、执着心,以及由心所生的烦恼、颠倒与轮回,理解“离心”,需从佛教“无我”“缘起”“心性本净”的根本教义出发,方能把握其破执显真、觉悟解脱的深意。

“离心”之“心”:凡夫妄心的本质与执着

佛教认为,凡夫众生所执着的“心”,本质上是“集起心”——由无明驱动,不断攀缘外境、分别取舍、造作轮回的心识活动,这种心具有“生灭变异”的特性,如《阿含经》所言:“心如画师,能画诸世间”,它既是烦恼的根源,也是轮回的动力,具体而言,凡夫心的执着体现在三个层面:

一是“我执”,即对“实有我”的固执,众生误认五蕴(色、受、想、行、识)和合之身为“我”,将心识活动的主体视为“恒常不变的我”,由此产生“我所有”的贪爱(对我的身体、财富、名誉、见解等的占有欲),以及对“我”的维护与捍卫,引发贪嗔痴等根本烦恼,如《金刚经》所破的“我相、人相、众生相、寿者相”,皆因“我执”而生。

二是“法执”,即对“实有法”的执着,在“我执”的基础上,众生进一步执着于一切现象的“实有性”,认为万法皆有独立、恒常的自性,从而产生“好恶”“是非”“得失”的分别心,对顺境起贪爱,对逆境起嗔恨,对中性境起愚痴,始终被外境所转,不得自在。

三是“心所执”,即对“心所活动”的随逐,心所是伴随心识而生起的心理活动,如受(感受)、想(想象)、行(造作)等,凡夫往往将这些生灭无常的心理现象当作“真实的自我”,随其起舞,被情绪牵着鼻子走,如《坛经》所言“前念迷即凡夫,后念悟即佛”,凡夫的“心”正是被前念的迷情所系,不得解脱。

“离心”之“离”:超越执着而非断灭心识

“离心”并非否定心识的存在,更非“无心”或“断心”的顽空状态,而是要“离”对“妄心”的执着——即远离对“我”“法”实有的错误认知,超越对心所生灭境界的随逐,这种“离”,是智慧的观照,是觉悟的转化,其核心在于“破执”而非“断心”。

从“缘起性空”的角度看,一切现象(包括心识)皆是因缘和合而生,无有自性,本空寂灭,凡夫的“执着”,本质是于“缘起”中执“实有”,于“生灭”中求“恒常”。“离心”即是契入“缘起性空”的实相:了知心识如幻如化,如梦如焰,虽随缘显现,却无实体可得,如《心经》所言“行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”,照见“五蕴皆空”即是“离心”的智慧——当了知“五蕴(心识所依之身心)本空”,则“我执”“法执”自然瓦解,苦厄亦得解脱。

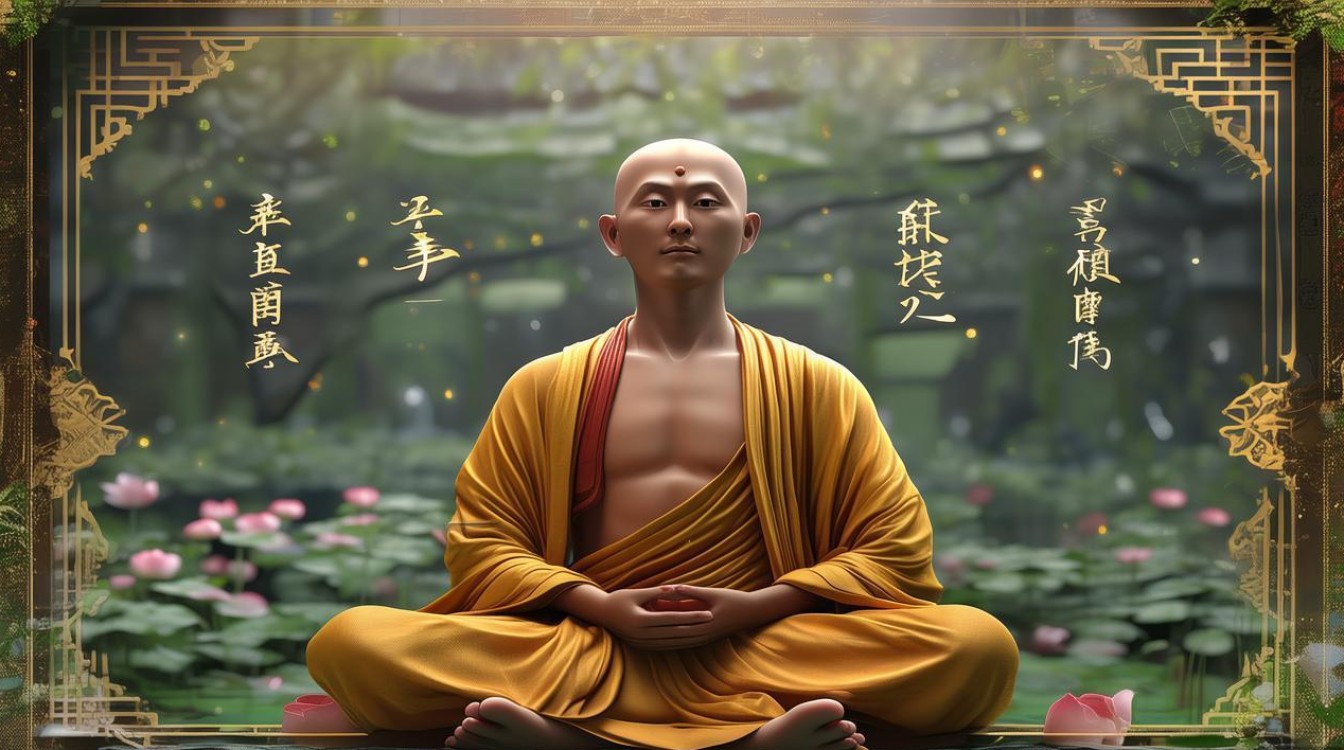

从“心性本净”的角度看,众生本具的“真心”(或称“佛性”“如来藏”)本来清净,不生不灭,不垢不净,但被无明烦恼所覆,如云遮日,如金裹矿,凡夫所执着的“妄心”,正是真心随缘生起的幻相,如水中月、镜中花,本非实有。“离心”即是“转识成智”——转生灭的妄心为不生不灭的真心,转攀缘的分别心为如如不动的平等心,如《大乘起信论》所言:“心真如者,是一切法实体,无差别相;心生灭者,依如来藏,有生灭心,转‘易’不灭。” “离心”即是“离”生灭的“易”心,契入不生不灭的“真如心”。

“离心”的修行实践:从观照到契入

“离心”并非一蹴而就的顿悟,而是需要在修行中次第深化的过程,佛教各宗派对“离心”的实践虽有侧重,但核心不离“观照”与“转化”。

禅宗强调“直指人心,见性成佛”,主张通过“观心”破除执着,如惠能大师所言“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛”,此“心”即是超越妄心的“真心”,修行中需“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”——对生起的念头、情绪不随逐、不执着,如“雁过寒潭,雁过而潭不留影;风吹疏竹,风过而竹不留声”,保持觉知的清明,妄心自歇,真心自显。

唯识宗通过“唯识无境”的观修,破除对“外境”的执着,进而离心,唯识认为“万法唯识,识无境有”,一切外境皆是心识的变现(“唯识所现”),所谓“离心之外,更无一法”,修行中需修“唯识观”,了知“能变识”(阿赖耶识)与“所变境”皆无自性,破除“实有外境”的错觉,从而“离”对外境的贪嗔痴,达到“心平等性,毕竟清净”。

净土宗通过“念佛”摄心,让攀缘的妄心专注一境,逐步达到“一心不乱”,念佛即是“念觉、念正、念净”,以佛号的光明转化妄心的黑暗,当妄念纷飞时,以佛号念起即觉、觉之即无,久而久之,妄心渐歇,真心现前,此即“以念转心”的“离心”之道。

般若宗则以“般若智慧”观照一切法空,直接破“我执”“法执”,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,“无所住”即“离心”——不执着于任何境界(包括“心”的境界),“生其心”即生清净的“真心”,修行中需常修“空观”,于一切境(包括内心的念头、情绪)中照见“空性”,不取不舍,方能“离”一切相,契入实相。

凡夫心与离心后境界的对比

为更直观理解“离心”的内涵,可通过以下表格对比凡夫执着之心与离心后觉悟之心的差异:

| 维度 | 凡夫执着之心 | 离心后觉悟之心 |

|---|---|---|

| 对待“我” | 执“五蕴和合”为实我,有“我”与“我所”的分别 | 知“我”为五蕴缘生,无实自性,破“我执”得平等 |

| 对待“法” | 执外境为实有,起贪嗔痴分别 | 知万法缘起性空,不取不舍,随缘自在 |

| 心性状态 | 生灭无常,攀缘外境,被烦恼转 | 如如不动,随缘妙用,转烦恼为菩提 |

| 面对境界 | 顺境贪爱、逆境嗔恨,始终被境所缚 | 境来则应,境去不留,如如不动,不被境转 |

| 生命状态 | 造作轮回,受无量苦 | 超越轮回,得大自在,入涅槃寂静 |

相关问答FAQs

Q1:有人说“离心”就是没有念头、什么都不想,这种理解对吗?

A:这种理解是错误的。“离心”并非“断念”或“无心”,而是“不执着于念头”,凡夫的妄心特点是“念起即随”,生起念头后立即被念头带走(如生贪心则随贪心追求,生嗔心则随嗔心排斥),而“离心”是“念起即觉,觉之即无”——念头生起时,如观云卷云舒,不跟随、不评判、不执着,保持觉知的清明,若刻意追求“没有念头”,反而会落入“断灭见”,成为另一种执着,真正的“离心”,是“于念离念”,虽有念而无念,虽无念而能照念,如《金刚经》“应无所住而生其心”,无所住(离执着)而生其心(妙用现前)。

Q2:佛教强调“离心”,那是否意味着否定一切情感和欲望,变得冷漠无情?

A:并非如此。“离心”是“破执着”,而非“断情感”,凡夫的情感(如亲情、友情)和欲望(如合理的生存需求)若不执着,便属于“善法”与“善欲”,是修行的资粮;若执着于“我的亲人”“我的感受”,则成为“我执”的体现,引发烦恼,佛教的“慈悲”正是“离心”后的自然流露——因破“我执”,故能“同体大悲”,视众生如己,无缘大慈,不执着于“我”的得失,反而能更广阔、更无条件地关爱众生,如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,佛陀并非否定欲望,而是教导众生“离欲执着”,以智慧转化欲望,让情感和欲望成为觉悟的助力,而非束缚的枷锁,真正的“离心”,是“热而不执,冷而无情”——对众生充满热情,但内心无执着;对万物保持清醒,但非冷漠无情。