菩萨受戒仪式是大乘佛教中修行者发菩提心、行菩萨道的重要宗教实践,是区别于声闻戒(如比丘戒、比丘尼戒)的大乘戒核心环节,旨在通过特定的仪轨,使受戒者领纳菩萨戒体,立下“上求佛道、下化众生”的誓愿,仪式承载着佛教“悲智双运”的核心精神,既是对个人修行方向的确认,也是对佛教传承的责任承担。

仪式的准备与前提

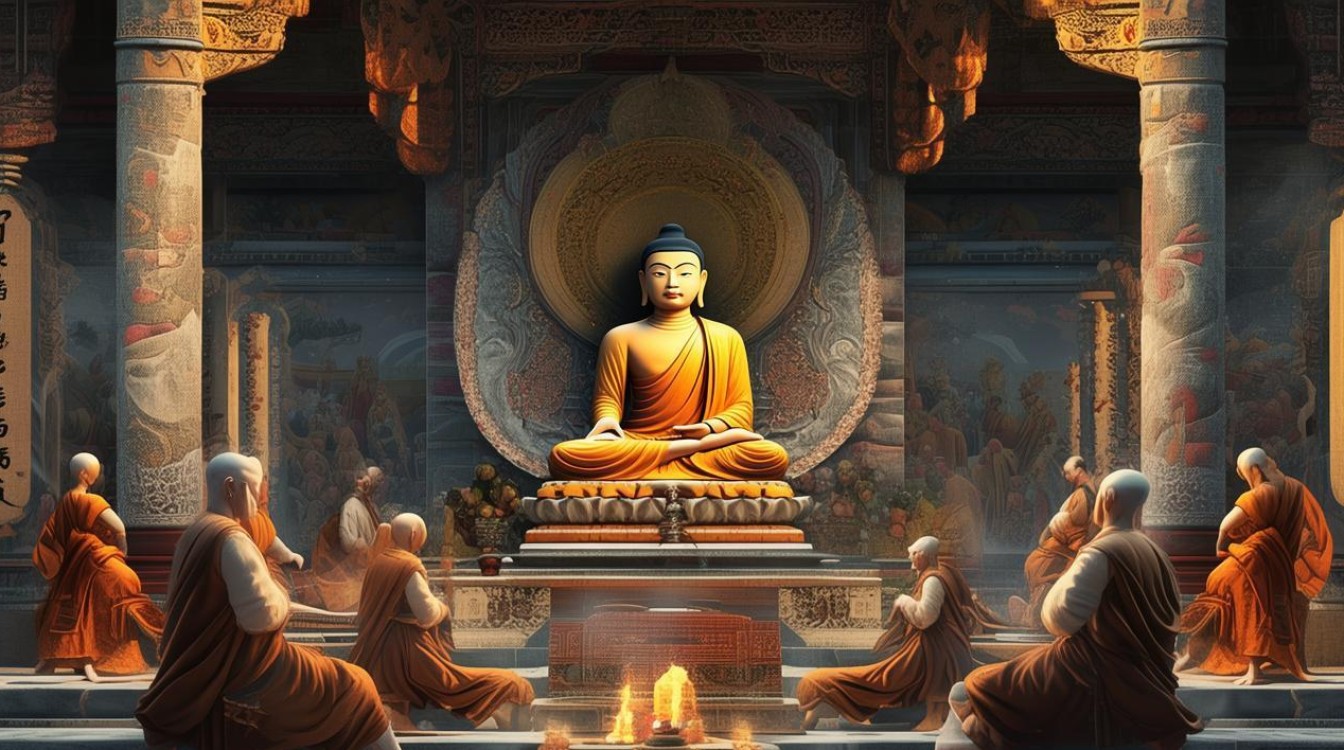

菩萨受戒并非随意举行,需满足一定条件,从受戒者自身而言,需先发“四弘誓愿”(众生无边誓愿度、烦恼无尽誓愿断、法门无量誓愿学、佛道无上誓愿行),明确以“利益一切众生”为修行目标,而非仅求个人解脱;同时需忏悔过往业障,通过礼佛、诵经(如《梵网经》《瑜伽师地论》)等方式净化身心,确保受戒时心念清净,从仪式环境而言,需设置“戒坛”,通常选择清净寺院,布置佛像(如释迦牟尼佛、阿弥陀佛)、戒经、幡幢、香花、净水等供品,象征对佛法的恭敬与戒坛的庄严;还需有“戒师”(如授戒和尚、羯磨师、教授师)主持,戒师需深通戒律、德高望重,以确保仪轨如法传承。

仪式的核心流程

菩萨受戒仪式流程严谨,可分为“请师、忏悔、正授、授戒、发愿”五大环节,具体如下:

| 环节 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 请师 | 受戒者礼请戒师登坛,诵“请师文”,表达对戒师及三宝的恭敬。 | 确认师承,表明佛法需依善知识引导,传承有序。 |

| 忏悔 | 受戒者至诚礼拜十方诸佛、三宝,诵“忏悔文”,发露过去身、口、意三业罪障,誓愿未来不再造。 | 净化业障,为领纳清净戒体奠定基础,体现“知过能改”的修行态度。 |

| 正授 | 戒师宣说菩萨戒相(如《梵网经》十重戒、四十八轻戒),解释每条戒的内涵与开遮持犯,受戒者随戒师逐一问答“能持否”。 | 明辨戒相,使受戒者清楚“应作”与“不应作”,避免因无知破戒,体现“戒为无上菩提本”的理念。 |

| 授戒 | 戒师以“白四羯磨法”(一种佛教会议表决仪式)为受戒者授戒,通过问遮、答许、结劝等程序,正式授予戒体。 | 以羯磨法如法传承,确保戒体清净、如法,象征受戒者已纳入菩萨戒的清净法脉。 |

| 发愿 | 受戒者诵“菩萨戒誓愿文”,发“度尽众生、方证菩提”的大愿,回向功德给一切众生。 | 确立菩萨道的修行目标,将个人戒行与众生利益结合,体现“菩萨不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大乘精神。 |

菩萨戒的特质与意义

菩萨戒的核心特质是“心地戒”,即以菩提心为戒体,重“心”轻“相”——是否破戒的关键在于是否背离“利他”初心,而非仅看行为表象,十重戒中“杀盗淫妄”等戒条,虽与声闻戒形式相似,但菩萨戒强调“若起一念嗔心,欲令众生苦恼,即犯轻戒”,更注重对众生慈悲心的守护。

仪式的意义不仅在于“领纳戒体”,更在于“践行戒行”,受戒后,修行者需以戒为师,在日常中修“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),将戒行转化为利益众生的行动,正如《梵网经》所言“孝名为戒”,菩萨戒的本质是“对一切众生的慈悲与责任”。

相关问答FAQs

Q1:菩萨受戒是否必须由戒师主持?在家居士能否自受?

A:菩萨受戒需依“三师七证”(三师指和尚、羯磨师、教授师,七证指七位见证僧)如法羯磨,传承清净,方能得圆满戒体,在家居士若因故无法亲赴戒坛,可依《瑜伽师地论》中“遥受”法,通过观想佛菩萨、诵戒经自受,但前提是已具备菩提心且深明戒相,仍需以“心念传承”为核心,不可轻慢仪式。

Q2:受菩萨戒后若不慎破戒,是否还有救赎机会?

A:菩萨戒以“慈悲”为根本,破戒后可通过“四分忏悔”救赎:①明破戒之罪(认清错误);②生惭愧心(真心悔过);③更不复造(发誓不再犯);④劝他持戒(引导他人守戒),如《梵网经》所言“若佛子,见一切众生犯戒,应教忏悔,而遮止之”,破戒非“ irreversible”,关键是否真心悔改并重新发心,故菩萨戒被称为“尽未来际”的相续戒。