佛教讲“信”,并非一般意义上的盲目信任或迷信,而是建立在正知正见基础上的“正信”,是修行佛法、趋向解脱的根本资粮,在佛教体系中,“信”与“解、行、证”紧密相连,既是入道的门径,也是成就的动力,其内涵丰富、层次分明,贯穿于修行的全过程。

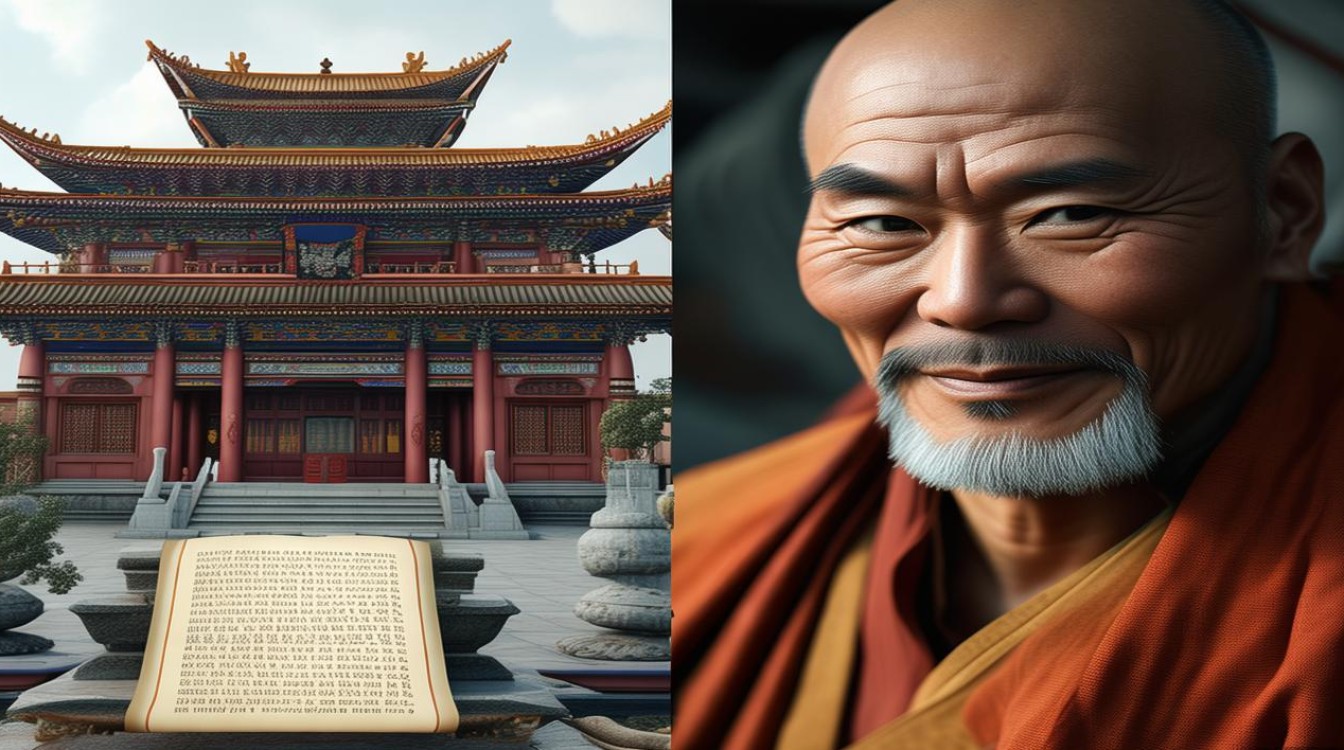

从根本而言,佛教的“信”首先是对“三宝”的信心——佛、法、僧,佛是觉悟者,代表圆满的智慧与慈悲;法是佛陀所宣说的真理,是解脱的指南;僧是依法修行、护持正法的团体,是修行的同行者,这种信心并非源于神权压迫或情感依附,而是源于对三宝功德的深刻认知,如《大智度论》所言:“信如手,如种,如首。”信心如同双手,能摄取佛法珍宝;如同种子,能生长觉悟芽苗;如同首足,为修行之根本,对佛的信心,是对佛陀“自觉觉他、觉行圆满”功德的仰慕,相信佛陀的教诲真实不虚;对法的信心,是对四圣谛、十二因缘、缘起性空等法理的认同,明白这些是离苦得乐的究竟之道;对僧的信心,是对贤圣僧清净戒行、修行证量的尊重,相信僧团是住持正法的核心。

进一步看,佛教的“信”包含三个层次,可概括为“信深、信德、信能”,具体如下表所示:

| 层次 | 内涵说明 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 信深 | 深信因果轮回,明白善恶业力不失,三世流转真实不虚 | 《三世因果经》:“欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是。” |

| 信德 | 信三宝功德,佛的圆满觉德、法的真理觉德、僧的清净戒德 | 《华严经》:“信为道元功德母,长养一切诸善根。” |

| 信能 | 信自己本具佛性,通过修行必能成就与佛陀无二的觉悟 | 《坛经》:“一切众生,皆具智慧光明,但妄想覆障,不能证得。” |

这三个层次层层递进:“信深”是基础,若不信因果,则善恶无别,修行失去动力;“信德”是引导,通过仰慕三宝功德,生起向善之心;“信能”是核心,相信自己本具佛性,破除“我不能成佛”的卑劣慢心,这是大乘佛教“众生皆可成佛”思想的关键体现,正如印光大师所言:“佛教以信为先,非迷信之信,乃谛信之信,谛信者,确信无疑之谓也。”

“信”的作用在修行中至关重要。“信”能破疑,疑是修行的大障碍,如《大智度论》说:“疑如云,能覆善法。”对因果、对三宝、对自性心存疑惑,则修行如隔靴搔痒,难以深入,而坚固的信心能驱散疑云,使修行者心无旁骛。“信”能发愿,信心是愿力的源泉,比如净土宗的“信愿行”三资粮,以信为先导,才能发“愿生净土”之愿,进而念佛修行,若无信心,则愿力不切,念佛沦为形式。“信”能精进,相信通过努力必能解脱,才能在遇到困难时不退转,如《阿含经》中佛陀鼓励比丘:“当信于法,当精进修。”

需要强调的是,佛教的“信”绝非排斥智慧,反而强调“信解行证”的统一,信是解的前提,解是信的深化;信解是行的指导,行是信解的验证;通过行才能证得真理,反过来又巩固信心,比如对“缘起性空”的信心,不能仅停留在口头,而要通过闻思经教、观察世间万象(如“此有故彼有,此生故彼生”),并在生活中践行放下执着,才能真正理解其内涵,使信心从“仰信”升华为“解信”“证信”。

若将“信”比作种子,则“闻思修”便是阳光雨露,没有闻法,则不知三宝功德与因果真理,信心便无从生起;没有思惟,则法不契机,信心难以坚固;没有修行,则信心无法在实践中成熟,反而可能因遭遇境界而动摇,培养正信需要“多闻熏习、如理思惟、法随法行”,在日常生活中以戒为基、以定为用、以慧为导,让信心在真实体验中生根发芽。

佛教讲“信”,是对真理的坚定认同,对三宝的恭敬归依,对自身潜能的充分信任,它不是消极的等待,而是积极的行动起点;不是愚痴的盲从,而是智慧的抉择,正如太虚大师所言:“仰信佛言,俯察己心,信解行证,转迷成悟。”唯有以正信为基石,才能在修行的道路上稳步前行,最终成就佛道。

相关问答FAQs

Q1:有人说佛教的“信”就是迷信,这种说法对吗?

A:这种说法是对佛教“信”的误解,佛教的“信”并非迷信,而是建立在正知正见基础上的“正信”,迷信是盲目崇拜、不加思考的信仰,而佛教强调“先以欲钩牵,后令入佛智”,要求修行者通过闻思经教、观察因果、实践修行来验证真理,比如对“因果”的信心,是基于对“业力不虚”的理性观察(如善有善报、恶有恶报的世间规律),而非盲目相信,正如《瑜伽师地论》所言:“信者,于诸善法,爱乐欲乐,信顺尊重。”正信是对善法的理性认同与践行意愿,与迷信有本质区别。

Q2:如何在日常生活中培养佛教所说的“正信”?

A:培养正信可以从三个方面入手:一是“多闻熏习”,通过阅读佛经、听善知识开示,了解三宝功德、因果道理与修行方法,建立对佛法的正确认知;二是“如理思惟”,对所闻法的义理进行思考,比如观察“无常无我”在生活中的体现(如生老病死、世事变迁),从而破除常见、断见等邪见;三是“法随法行”,将佛法落实于生活,比如持五戒、修十善、修慈悲心,在待人接物中体会佛法智慧,通过实践验证佛法的真实性,使信心从“闻所成信”逐步深化为“思所成信”“修所成信”,避免走向两个极端:要么盲目轻信,要么全盘否定,以理性与慈悲为双翼,让信心在真实体验中坚固。