佛教品图片作为佛教文化的重要载体,不仅是宗教信仰的视觉化呈现,更是艺术、历史与哲学的融合体,这些图片通过具象的符号、色彩与构图,将抽象的佛教教义转化为可感知的形象,成为信众修行、文化传播与审美研究的重要媒介,从庄严的佛像到精妙的法器,从灵动的唐卡到古朴的经卷插图,每一类佛教品图片都承载着深厚的文化内涵与艺术价值。

佛教品图片的分类与艺术特征

佛教品图片可根据功能与表现形式分为造像类、法器类、经典类、绘画类四大类别,每一类又细分出多种类型,各具独特的艺术风格与文化象征。

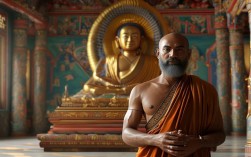

造像类:庄严与慈悲的视觉呈现

造像是佛教品图片中最核心的类型,通过雕塑、绘画等形式展现佛、菩萨、罗汉、护法等形象,传递佛教的“庄严相”与“慈悲心”。

| 类别 | 代表作品 | 艺术特点 | 文化象征 |

|---|---|---|---|

| 佛像 | 释迦牟尼佛、阿弥陀佛 | 造型强调“三十二相”“八十种好”,面容宁静,眉间白毫(相好特征),身披袈裟,手结印契(说法印、禅定印等) | 象征佛的圆满觉悟与智慧,阿弥陀佛代表西方极乐世界的救赎 |

| 菩萨像 | 观音菩萨、文殊菩萨 | 菩萨多头戴宝冠,身饰璎珞,姿态灵动(如观音手持净瓶、文殊手持慧剑),面容慈悲而庄严 | 观音象征大悲,文殊象征大智,体现佛教“悲智双运”的修行理念 |

| 罗汉像 | 十八罗汉、十六罗汉 | 造型贴近生活,或老或少,或静或动,表情生动,衣着朴素,展现修行者的不同状态 | 象征阿罗汉的“无漏”果位,即断尽烦恼、解脱轮回的圣者 |

| 护法像 | 韦驮天、四大天王 | 形态威猛,多持兵器(如金刚杵、宝剑),身披铠甲,表情严肃或怒目圆睁 | 象征护持佛法、驱邪护法的威神力,如韦驮天守护寺院,四大天王护持四方 |

造像的艺术风格随地域与时代演变显著:犍陀罗造像受希腊文化影响,高鼻深目,衣纹厚重;中国北魏造像“秀骨清像”,瘦削飘逸;唐代造像丰满圆润,体现盛唐气象;宋代造像写实细腻,注重人物情感;藏传佛教造像则色彩浓烈,多双身像、忿怒相,密宗特征鲜明。

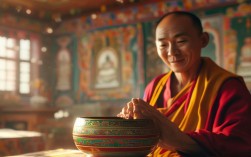

法器类:修行仪轨的视觉符号

法器是佛教仪式中使用的器具,既是修行工具,也是宗教符号,其图片常用于法会、修行场景的呈现,象征佛法“破除无明”的功能。

常见法器及其图片特征包括:

- 法铃:铃铎清脆,象征“警觉愚痴”,金刚杵与法铃常配合使用,代表“智悲双运”。

- 法鼓:鼓声洪亮,象征“唤醒沉迷”,在佛教仪式中用于召集僧众、降魔伏怨。

- 曼陀罗:以几何图形绘制的宇宙模型,图片多为圆形或方形,分层展现佛国净土,象征“宇宙秩序”与“修行次第”。

- 嘎乌盒:藏传佛教随身法器,图片多为银质或铜质,镶嵌宝石,内装经文或圣物,象征“护身”与“信仰随身”。

- 转经筒:刻有六字真言(嗡嘛呢呗咪吽)的圆筒,图片中常与信徒转动场景结合,象征“诵经积德”与“轮回转动的解脱”。

法器的图片设计注重“实用性与象征性结合”,例如法铃的曲线造型既符合手持需求,其“空响”又象征“诸法空相”;曼陀罗的精密构图则通过视觉秩序映射佛教“缘起性空”的哲学思想。

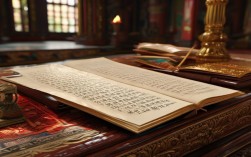

经典类:文字与图像的融合传承

佛教经典不仅是文字载体,其插图画、经书封面、贝叶经画等图片形式,将抽象教义转化为具象叙事,成为“图文互释”的文化遗产。

- 佛经插图:如《法华经》变相图、《金刚经》插图,通过连续画面再现经文故事(如“释迦牟尼佛本生故事”“观音救苦图”),图片构图饱满,人物生动,兼具叙事性与宗教性。

- 贝叶经画:古代佛教徒以贝叶为载体绘制的经文与图像,图片多为棕褐色底,线条简练,色彩以矿物颜料为主,象征“贝叶文化的永恒性”。

- 经书封面:汉传佛教经书封面多绘佛像或莲花,藏传佛教则用曼陀罗、护法图案,图片色彩鲜艳,文字与图像结合,体现“文字般若”与“图像般若”的统一。

经典类图片的“文字图像化”功能,使不识字的信众也能通过画面理解佛法,地狱变相图”通过恐怖场景警示因果,“极乐世界图”以净土景象激发向往,实现“以像辅教”的传播目的。

绘画类:宗教情感的视觉延伸

佛教绘画以唐卡、壁画、水陆画为代表,是佛教艺术最具表现力的形式,通过色彩、线条与构图传递宗教情感与哲学思想。

- 唐卡:藏传佛教绘画,以布或纸为底,矿物颜料绘制,图片构图对称,色彩浓烈(金、红、蓝为主),题材包括佛像、本生故事、坛城等,边饰象征“宇宙边界”,具有强烈的宗教仪式感。

- 壁画:如敦煌壁画、永乐宫壁画,图片多为大型场景,展现“佛国世界”与“人间生活”的融合,例如飞天飘逸的线条象征“超越束缚”,经变画宏大叙事体现“佛法无边”。

- 水陆画:汉传佛教用于超度法会的绘画,图片人物众多,包括佛、菩萨、神仙、饿鬼、地狱众生等,构图分层,象征“六道轮回”与“普度众生”的慈悲精神。

绘画类图片的“情感共鸣”是其核心价值,例如唐卡中菩萨的慈悲眼神、壁画中飞天的灵动姿态,均通过视觉语言激发信众的宗教情感,实现“以美引善”的教化功能。

佛教品图片的文化价值与传播意义

佛教品图片不仅是艺术品,更是文化传承的“活化石”,从历史维度看,其风格演变反映了佛教从印度到中国、再到东亚的本土化过程,例如犍陀罗造像与中原雕塑的融合,藏传唐卡与汉地壁画的互鉴,展现了“文化融合”的历史轨迹,从宗教维度看,图片通过“相好庄严”的形象塑造,使抽象的“佛性”具象化,为信众提供修行“观想”的对象,例如观想佛像的“慈悲相”可培养慈悲心,观想曼陀罗的“秩序感”可修习专注力,从艺术维度看,其构图、色彩、线条对后世绘画、雕塑影响深远,例如敦煌壁线的“铁线描”影响了中国人物画,唐卡的“矿物颜料”技法至今被传承。

在当代,佛教品图片的传播方式从实体展览拓展到数字平台,通过高清图片、VR技术等形式,让更多人接触佛教艺术,数字敦煌”项目通过线上图片展示壁画细节,既保护了文物,又实现了文化传播;社交媒体上的“唐卡美学”“佛像摄影”等内容,则以现代视角解读传统艺术,吸引年轻群体关注佛教文化。

相关问答FAQs

Q1:佛教品图片中的“莲花”象征什么?为什么佛像常坐于莲台上?

A:莲花在佛教中象征“清净”“解脱”与“智慧”,莲花生长于淤泥却不受污染,出淤泥而不染,对应佛教“烦恼即菩提”的修行理念——众生身处无明(淤泥),但通过修行可达到清净觉悟(莲花开),佛像坐于莲台,象征佛已超越烦恼,达到“无漏”境界;莲台的多层花瓣(如八瓣莲、千瓣莲)也象征佛的“圆满”与“净土”的庄严,例如阿弥陀佛的西方极乐世界,即以“七宝池中八功德水,充满其中,四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成”的莲花池为特征,图片中的莲花常与佛、菩萨结合,强化“净土”与“解脱”的象征意义。

Q2:如何从佛教品图片中辨别不同朝代的造像风格?

A:辨别不同朝代造像风格需从“造型”“衣纹”“材质”“面部特征”等维度综合判断:

- 北魏(386-584年):造像多“秀骨清像”,面容瘦削,肩窄胸挺,衣纹为“褒衣博带”式(宽袍大袖,线条流畅),如云冈石窟早期佛像,受玄学影响,追求“清雅飘逸”的美感。

- 唐代(618-907年):造像丰满圆润,面方额宽,眉眼细长,衣纹简洁(通肩式或双领下垂式),体现盛唐“丰腴为美”的审美,如龙门石窟卢舍那大佛,慈祥庄严,充满世俗化的温暖。

- 宋代(960-1279年):造像写实细腻,比例协调,面部表情丰富(或慈悲或含蓄),衣纹更贴近生活(如褶皱自然),如大足石刻的罗汉像,注重刻画人物性格,具有“人间化”特征。

- 元代(1271-1368年):藏传佛教造像影响显著,多“忿怒相”与“双身像”,身材魁梧,衣纹厚重,装饰繁复(璎珞、臂钲),如北京雍和宫的密集金刚像,体现密宗“以忿怒降魔”的教义。

- 材质方面:北魏以石雕为主,唐代出现石雕、木雕、铜像并存,宋代瓷像流行(如景德镇青白瓷佛像),元代则喜用鎏金铜像,图片中的光泽与质感可作为辅助判断依据。