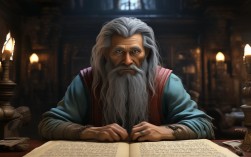

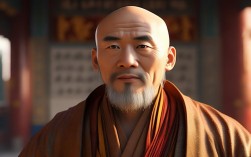

广愿法师,当代佛教界德高望重的修行者与弘法者,以其深厚的佛学造诣、慈悲济世的精神以及对人间佛教的践行,在信众中享有崇高声誉,法师年少时即有出世之志,因缘成熟下剃度出家,随后遍访名山古刹,依止明师参学,于禅宗与净土宗皆有深入修持,尤以“禅净双修”为修行要旨,强调“即生解脱”的可能性与现实意义,他常言:“佛法不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。”这一理念贯穿其弘法始终,引导众生在日常生活中体悟佛法真谛。

在修行历程中,广愿法师注重解行并进,青年时期,他于汉传佛教传统丛林中研习三藏十二部经典,对《法华经》《华严经》《阿弥陀经》等均有独到阐释;他坚持禅坐念佛,每日晨钟暮鼓中精进不辍,曾于闭关期间深入观心,体悟“心佛众生,三无差别”的甚深境界,法师认为,修行不仅是个人了脱生死,更需以慈悲心摄受众生,故常以“不为自身求安乐,但愿众生得离苦”自勉,将个人证悟与利他行持紧密结合。

广愿法师的弘法理念以“契理契机”为核心,既坚守佛陀本怀,又适应现代社会根机,他主张“人间佛教”的生活化实践,提倡“佛法在世间,不离世间觉”,鼓励信众将佛法融入工作、家庭与人际交往,在尽责中修心,在奉献中积德,为践行此理念,他积极推动弘法道场建设,先后主持修复多处古刹,建立集修行、教育、慈善于一体的“广愿禅修中心”,中心内设有禅堂、念佛堂、图书馆、公益讲堂等设施,为信众提供了系统修学与社会服务的平台,法师还重视青年佛法的传播,通过开设青年佛学班、禅修夏令营等活动,以现代语言与贴近生活的方式阐释经典,吸引众多年轻学子亲近正法。

在社会慈善领域,广愿法师秉持“无缘大慈,同体大悲”的精神,带领信众长期开展扶贫济困、捐资助学、医疗援助等公益项目,每逢灾年或节庆,他总是亲自带队深入偏远地区,将物资与温暖送到需要帮助的人手中,并强调“慈善不仅是物质给予,更是心灵的关怀”,在帮扶中引导受助者生起感恩心与慈悲心,法师常说:“布施是破除我执的良药,利他就是自利。”这一理念深刻影响了众多信众,使慈善成为佛教团体服务社会的重要纽带。

广愿法师的思想著述以平实、契理为特点,著有《禅净与现代生活》《佛法与心灵修养》《人间佛教的实践》等书,其语言深入浅出,既有对教义的精准阐释,又有对现代人生困惑的智慧回应,他认为,佛法的核心是“净化心灵,觉悟人生”,面对现代社会快节奏的生活与压力,众生更需通过修习止观、培养定力,从而获得内心的安宁与自在,法师的开示常被整理成册,在信众中广泛流传,成为许多人修行的指南。

为更清晰展示广愿法师的弘法足迹,以下为其部分重要弘法事件简表:

| 时间 | 地点 | 事件 | 意义与影响 |

|---|---|---|---|

| 1995年 | 江苏某古刹 | 出家受具足戒 | 正式开启僧伽生涯,誓愿弘法利生 |

| 2008年 | 浙江 | 主持修复“广愿禅修中心” | 为信众提供修学平台,推动禅净双修 |

| 2015年 | 上海 | 首届“青年佛学夏令营”开营 | 吸引青年学子接触正法,培养佛教人才 |

| 2020年至今 | 全国多地 | 开展“佛法与心理健康”公益讲座 | 结合现代心理学,帮助大众缓解心理压力 |

广愿法师的弘法事业不仅限于国内,他还多次应邀赴海外讲学,在东南亚、欧美等地传播中国佛教文化,促进不同文明间的对话与交流,他以“和合共生”为理念,倡导佛教与现代社会相适应、与中华优秀传统文化相融合,展现了当代佛教僧侣的文化自觉与历史担当。

广愿法师虽已年逾花甲,仍坚持每日讲经、接待信众、指导禅修,其身影活跃于道场与公益一线,以无言的身教诠释着“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨行愿,他常说:“佛法如灯,能破黑暗;愿力如海,能纳百川。”这盏由智慧与慈悲点燃的明灯,正照亮着无数众生的心灵之路,也激励着更多人走上自利利他的修行之路。

相关问答FAQs

问:广愿法师提倡的“禅净双修”具体如何实践?

答:广愿法师认为,“禅净双修”并非简单将禅宗与净土宗法门叠加,而是以禅定功夫辅助信愿持名,以净土归宿坚定禅修初心,具体实践中,他建议每日安排固定时间:清晨坐禅30分钟,观照自心,培养定力;晚间念佛1小时,至诚专念阿弥陀佛名号,以“一心不乱”为目标,日常生活中,则需“行住坐卧,皆系佛号”,将念佛融入行住坐卧,同时以“看话头”的方式参究“念佛者是谁”,从而在禅净互融中达到“烦恼日减,智慧日增”的境界。

问:广愿法师如何看待现代人对佛教的“功利化”信仰?

答:广愿法师指出,现代人因生活压力易产生“功利化”信仰,希望通过佛 immediate 获得财富、健康等,这虽是善根萌发,但需引导至正信,他强调,佛法是“心法”,核心是“转烦恼为菩提”,而非向外求索,法师常以“种福田”比喻:布施、持戒等行为如同播种,需有耐心等待,而非急于求果,他鼓励信众先从“改过迁善”做起,培养感恩心与利他心,在服务他人中体会“给予的快乐”,从而逐步理解佛教“破除我执、觉悟人生”的终极关怀,最终走向正信与解脱。