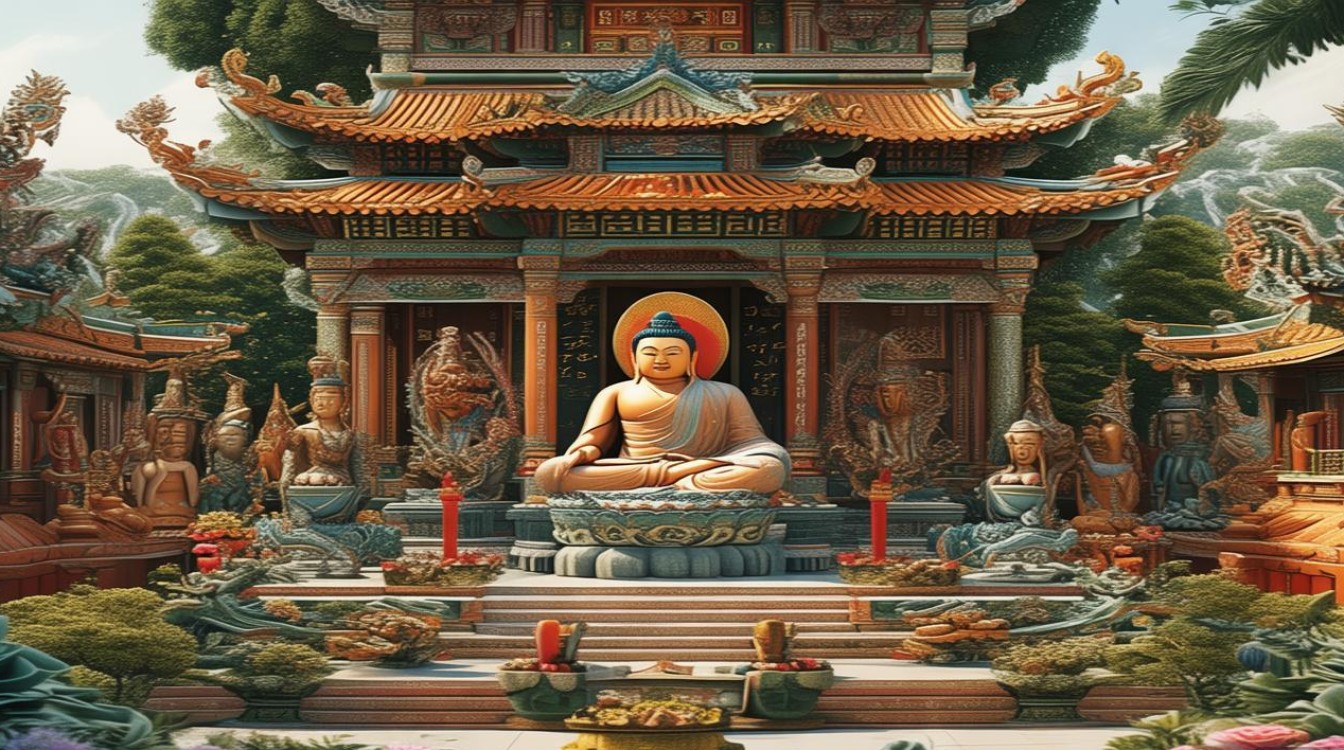

佛教寺庙作为佛教物质文化的重要载体,其神像位置的设置并非随意之举,而是蕴含着深厚的教义内涵、宇宙观与修行次第,从山门到后殿,从主殿到偏殿,每一尊神像的摆放都遵循着严格的仪轨与象征体系,既是信众礼拜的对象,也是佛教“境、行、果”修行理念的直观呈现,本文将从寺庙整体布局、各殿堂神像位置、象征意义及影响因素等方面,详细解析佛教寺庙神像位置的内在逻辑。

佛教寺庙的整体布局通常以中轴线为核心,遵循“从凡入圣”的渐进式空间结构,神像位置则对应着修行的不同阶位,寺庙最前端为山门,作为“凡圣”分界线,山门两侧常供奉“哼哈二将”,象征威仪护法,断除众生烦恼,入山门后,第一重殿多为天王殿,殿内正中供奉“大肚弥勒菩萨”(布袋和尚形象),面带微笑,象征“欢喜包容,广纳众生”,弥勒背后面向大雄宝殿的则是“韦驮菩萨”,代表“护持道场,驱邪护正”,天王殿两侧分列“四大天王”,东方持国天王(琵琶)、南方增长天王(剑)、西方广目天王(蛇)、北方多闻天王(伞),各护一方世界,寓意“风调雨顺、国泰民安”,其位置对应东、南、西、北四方,暗合佛教“地水火风”四大元素构成世界的观念。

天王殿之后,寺庙的核心建筑——大雄宝殿便映入眼帘,此处是供奉主佛的区域,神像位置最为讲究,常见“横三世佛”与“竖三世佛”两种布局,横三世佛以空间维度划分:中央为“释迦牟尼佛”(现在佛),象征“娑婆世界的教化者”;左侧为“东方药师佛”(药师琉璃光如来),代表“东方净琉璃世界的医药与光明”;右侧为“西方阿弥陀佛”(无量寿佛),象征“西方极乐世界的接引”,三者分居东、中、西,对应“过去、未来”的时间流转与“空间十方”的佛法遍在,部分禅宗寺庙则采用“竖三世佛”布局:中央释迦牟尼佛,左侧“燃灯古佛”(过去佛),右侧“弥勒佛”(未来佛),突出“时间上的传承与因果”,主佛两侧常供奉“文殊菩萨”(骑青狮,象征“大智”)与“普贤菩萨”(骑白象,象征“大行”),文殊居左(东方,表智慧)、普贤居右(西方,表行愿),体现“悲智双运”的修行核心,大雄宝殿两侧或前部,多供奉“十八罗汉”或“二十诸天”,罗汉表“断证烦恼、应化世间”,诸天表“护持佛法、护佑众生”,其位置环绕主佛,形成“主从分明、众护围绕”的格局,象征佛法为尊、护法卫教的秩序。

除核心大殿外,寺庙两侧常设偏殿,供奉与特定修行法门相关的菩萨,其位置多与主殿形成功能互补,东侧常见“观音殿”,因观音菩萨道场在普陀山(东方),且“观音”谐音“观自在”,象征“慈悲济世”,殿内正中多为“千手千眼观音”或“圣观音像”,两侧常侍立“善财童子”(表“求道”)与“龙女”(表“悟道”),体现“从慈悲到觉悟”的修行路径,西侧常设“地藏殿”,因地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,对应“西方”的“归宿”意象,殿内正中供奉“地藏菩萨”,两侧为“十殿阎罗”,象征“救度众生、破除地狱之苦”,其位置与观音殿形成“悲(观音)智(地藏)”双运的呼应,部分寺庙还设有“藏经阁”,多位于寺庙最后方或高处,供奉“毗卢佛”(法身佛)或“释迦牟尼法身像”,象征“法身常住,慧命延续”,其位置“居高临下”,暗合“佛法为究竟依归”的教义。

佛教寺庙神像位置的设置,深受佛教教义、宗派传统与地域文化的影响,从教义看,神像位置对应“三皈依”(佛、法、僧)的修行次第:从山门的护法(僧)到天王殿的弥勒(佛的未来化身),再到大雄宝殿的主佛(佛的圆满),最后到藏经阁的法身(法的根本),形成“从外护到内证、从化身到法身”的修行路径,从宗派看,净土宗寺庙多突出阿弥陀佛,其位置常居大雄宝殿中央或独立设“弥陀殿”;禅宗寺庙则以释迦牟尼佛为核心,强调“明心见性”,神像布局相对简朴;藏传佛教因密宗仪轨影响,神像位置更复杂,常以“曼陀罗”布局,对应“地水火风空”五大元素,如拉萨大昭殿的“觉沃佛”位于中心,四周环绕护法神,体现“佛、法、僧、护法”的宇宙秩序,从地域看,汉传佛教融合儒道“中正”“对称”观念,神像布局严格对称;南传佛教(如泰国、缅甸)受印度早期佛教影响,神像位置更灵活,常以菩提树或舍利塔为中心,佛像围绕分布,体现“自然与佛法合一”的理念。

为更直观呈现,以下为佛教主要殿堂神像位置及象征意义的概览:

| 殿堂名称 | 主要神像 | 具体位置 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 天王殿 | 弥勒菩萨、四大天王、韦驮菩萨 | 弥勒居中,四大天王分列东西,韦驮弥勒背后 | 欢喜包容、护持道场、风调雨顺 |

| 大雄宝殿 | 横三世佛(释迦牟尼、药师、阿弥陀佛)、文殊普贤 | 三世佛居中,文殊居左、普贤居右 | 空间十方法遍、悲智双运、修行核心 |

| 观音殿 | 观音菩萨、善财童子、龙女 | 观音居中,善财龙女两侧 | 慈悲济世、从求道到悟道 |

| 地藏殿 | 地藏菩萨、十殿阎罗 | 地藏居中,十殿阎罗两侧 | 救度众生、破除地狱之苦 |

| 藏经阁 | 毗卢佛、释迦牟尼法身像 | 殿内正中或高处 | 法身常住、慧命延续 |

佛教寺庙神像位置的设置,是佛教教义、宇宙观与修行实践的空间化呈现,从山门的凡圣分界到大殿的佛国中心,从护法的威严到菩萨的慈悲,每一尊神像的位置都承载着“破迷开悟、离苦得乐”的宗教目标,也体现了佛教与中国传统建筑、民俗文化深度融合的智慧,这种“空间即修行”的理念,不仅为信众提供了直观的礼拜对象,更在潜移默化中引导着人们对“慈悲、智慧、觉悟”的追求。

相关问答FAQs

Q1:为什么寺庙里有的佛像面带微笑,有的却很严肃?

A:佛像的神态与其象征的教义和修行法门相关,面带微笑的佛像(如弥勒菩萨、释迦牟尼佛)多象征“慈悲与智慧”,代表“对众生的接纳与觉悟的喜悦”,弥勒的“笑天下可笑之人”体现包容,释迦牟尼的“寂灭为乐”象征超越烦恼的宁静;而严肃的佛像(如金刚手菩萨、降魔释迦牟尼)多为“忿怒相”,并非“愤怒”,而是“对烦恼的降伏”,代表“以威猛力断除众生业障”,如降魔释迦牟尼在菩提树下成道时,以定力降伏外道魔军,其严肃神态象征“破除无明”的坚定。

Q2:佛教寺庙神像位置有没有严格的规范,不同地区会有差异吗?

A:佛教神像位置有核心仪轨规范,但因宗派、地域、历史演变存在差异,核心规范包括:中轴线对称、主从分明(如主佛居中、菩萨胁侍)、教义对应(如横三世佛的空间布局),差异方面:汉传佛教受儒家“礼制”影响,布局严格对称,如大雄宝殿必主佛居中;藏传佛教密宗遵循“曼陀罗”仪轨,神像位置对应方位与元素,如五方佛(中央毗卢佛、东方阿閦佛等)分居五方;南传佛教(如泰国)受印度早期佛教影响,神像位置更灵活,常以菩提树或舍利塔为中心,佛像围绕分布,体现“自然与佛法合一”,民间信仰的融入(如地方神祇进入偏殿)也会导致局部位置的调整,但核心教义框架始终不变。