古时候,寺庙不仅是宗教信仰的载体,更常成为文人学子读书治学的重要场所,这一现象的形成,与社会动荡、文化需求及寺庙自身特性密切相关,从魏晋南北朝至明清,寺庙凭借其相对稳定的环境、丰富的藏书资源、清幽的修行氛围,以及僧侣群体的文化素养,为无数读书人提供了避乱求学的空间,成为古代教育体系的重要补充。

历史背景与社会需求:动荡中的文化避风港

魏晋南北朝时期,社会长期分裂,战乱频繁,官学体系屡遭破坏,士人为避战乱,常选择寺庙作为栖身之地,如北魏“永嘉之乱”后,大批文人南渡,建康(今南京)的寺庙如道场寺、瓦官寺成为他们聚集讲学的中心,寺庙因宗教属性,享有一定的政治庇护权,地方官吏一般不敢随意侵扰,加之寺庙多建于山林幽静之处,远离尘嚣,自然成为读书人理想的“静修地”,隋唐时期,科举制度兴起,寒门学子为备考,常因家境贫寒无法延请名师或购置书籍,而寺庙藏书丰富,且僧人多有学问,免费开放资源,吸引大量学子前来寄读,宋代以后,雕版印刷普及,寺庙成为重要的刻书、藏书机构,如杭州灵隐寺、苏州寒山寺等均设有“藏经阁”,收藏大量儒家经典、史书及佛经,进一步巩固了其作为读书场所的地位。

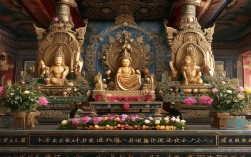

寺庙的藏书与资源:文化传承的“民间图书馆”

寺庙的藏书体系独具特色,既包括佛经,也涵盖世俗典籍,魏晋时,高僧竺法护、鸠摩罗什等在寺庙翻译佛经,同时将印度的天文、历法、医学等典籍传入中国,寺庙遂成为中外文化交流的枢纽,唐代,官方支持寺庙抄书、刻书,长安的慈恩寺、荐福寺设有“写经院”,组织僧俗抄写书籍,使得大量儒家经典、史书得以保存,宋代以后,随着印刷术发展,寺庙刻书业兴盛,如福建开元寺刻印的《大藏经》,不仅收录佛典,还收入《周易》《尚书》等儒家著作,成为士人研习的重要参考,寺庙的“藏经阁”通常对读书人开放,学子可自由借阅书籍,甚至可在寺庙内抄写,如宋代大文豪苏轼曾在镇江金山寺借书阅读,留下“金山寺里借书读,长夜青灯照眼明”的诗句。

代表人物与读书故事:从寺庙走出的文化名人

许多历史名人都曾在寺庙有过读书经历,他们的故事印证了寺庙在古代教育中的重要作用,北宋名臣范仲淹,幼年丧父,家境贫寒,曾到应天府书院(位于今河南商丘)附设的寺庙中读书,他每天煮一锅粥,待凝固后划成四块,早晚各取两块,配腌菜下饭,即“划粥断齑”的典故,寺庙的清苦环境磨砺了他的意志,最终他科举及第,成为一代名臣,明代思想家王阳明,年轻时曾于贵州龙场(今属贵州)的阳明洞寺中静坐修行,格物致知,最终悟出“心即理”的哲学思想,开创心学一派,唐代诗人贾岛曾出家为僧,在寺庙中苦读诗书,其“僧敲月下门”的创作典故,正是源于寺庙生活的感悟,柳宗元被贬永州时,常与寺庙僧人交往,在寺庙中研读佛经,写下《晨诣超师院读禅经》等名篇,将儒释思想融合于文学创作。

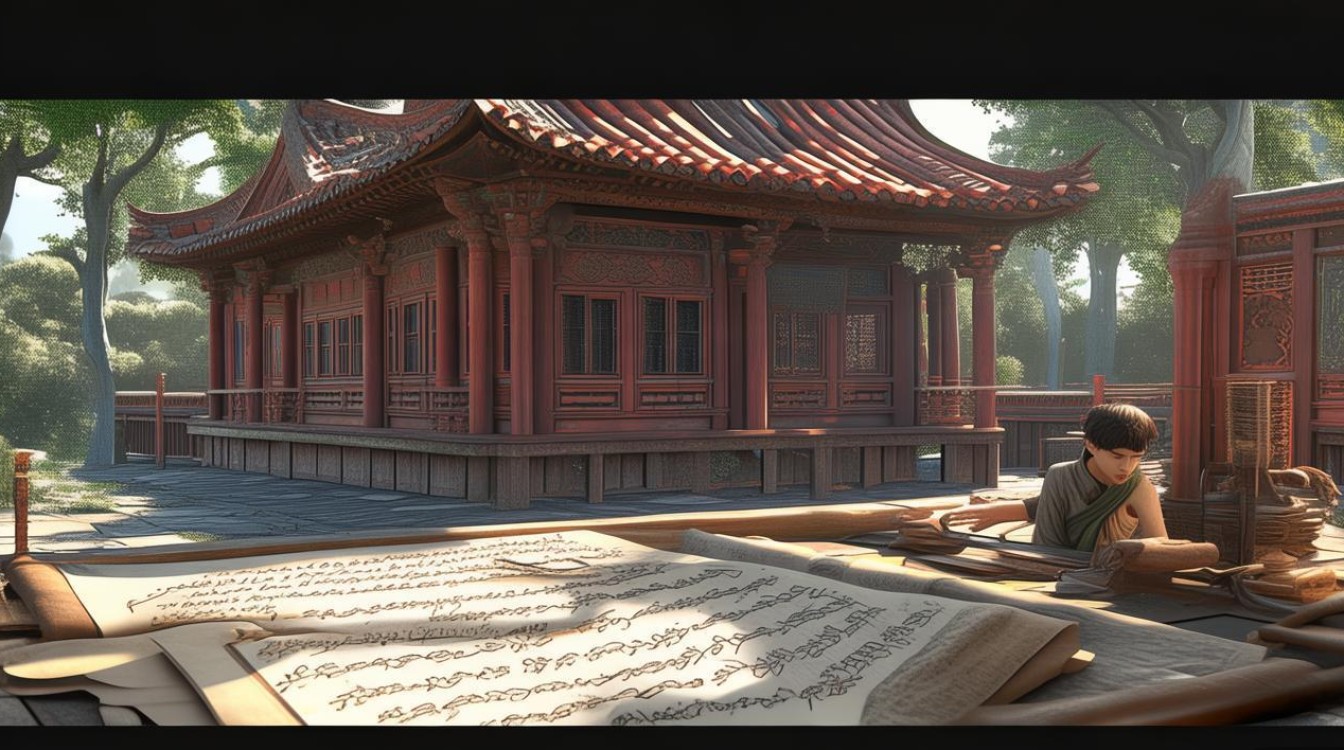

寺庙读书的特点:清修与求学的融合

寺庙读书生活既有清苦的一面,也有独特的文化氛围,学子们通常遵循寺庙的作息,晨钟暮鼓,早起诵经、读书,午后抄写典籍,傍晚与僧人或文人交流学问,这种规律的生活培养了他们专注、坚韧的品格,寺庙的“禅修”理念也影响了学习方法,强调“静心”“顿悟”,与儒家“格物致知”、道家“虚静守一”的思想相通,形成了独特的治学风格,以下为寺庙读书特点的简要概括:

| 特点维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 藏书体系 | 以佛经为主,兼收儒、道、史、子、集各类典籍,形成“三教合一”的藏书特色 |

| 学习方式 | 以自学为主,辅以僧人或文人讲学;注重抄写、背诵与辩论,强调“悟道” |

| 生活管理 | 遵循寺庙清规,生活简朴,食宿多由寺庙提供,或以劳力(如抄书、打扫)换取 |

| 社交网络 | 与僧人、文人学者交往频繁,形成跨宗教、跨阶层的学术交流圈 |

历史影响:超越宗教的文化功能

寺庙作为读书场所,对古代文化传承、教育普及及思想融合产生了深远影响,它保存了大量典籍,尤其在战乱时期,寺庙的藏书成为文化传承的“火种”,为寒门学子提供了免费的教育资源,促进了社会阶层的流动,如范仲淹、王阳明等均通过寺庙读书改变命运,推动了儒释道三教融合,僧人与文人的交流使得佛教思想与中国传统文化深度结合,催生了禅宗等中国化佛教宗派,也影响了理学的形成,寺庙的清幽环境激发了文人的创作灵感,大量与寺庙相关的诗词、散文诞生,丰富了中国文学的内容。

相关问答FAQs

问题1:古代寺庙为何能吸引文人学子前往读书?

解答:寺庙吸引文人学子主要有四方面原因:一是社会动荡时期,寺庙相对稳定,是避乱的理想场所;二是寺庙藏书丰富,既有佛经也有世俗典籍,且免费开放,解决了学子“无书可读”的难题;三是寺庙环境清幽,远离尘嚣,适合静心治学;四是僧人群体多有学问,常与文人交流讲学,形成良好的学术氛围,寺庙提供的免费食宿(以劳力换取)也减轻了贫困学子的经济负担。

问题2:寺庙读书对古代文人的思想创作有哪些具体影响?

解答:寺庙读书对文人的影响体现在思想与创作两方面,思想上,寺庙的禅修理念使文人接触到“空”“静”“顿悟”等佛教思想,与儒家的“修身”、道家的“自然”相结合,形成了独特的哲学观,如王阳明的心学、苏轼的“旷达”人生观均受此影响,创作上,寺庙的山水景观、僧人生活、禅意氛围成为文学重要素材,催生了大量“禅意诗”“山水诗”,如王维的“空山新雨后,天气晚来秋”、柳宗元的“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,均以寺庙环境为背景,将自然景物与禅理融为一体,意境深远。