梵净山,位于贵州省铜仁市,是武陵山脉的主峰,海拔2572米,集自然奇观与佛教文化于一体,被誉为“贵州第一名山”,更是联合国教科文组织认定的世界自然遗产,这座灵山不仅是生物多样性的宝库,更是汉传佛教、藏传佛教与当地民俗信仰交融的圣地,其中弥勒佛信仰贯穿始终,成为梵净山最核心的精神象征,从金顶古寺到山腰护国寺,再到山脚承恩寺,弥勒佛的形象与文化内涵无处不在,承载着信众的虔诚与敬畏。

梵净山与弥勒佛的渊源,可追溯至明清时期的佛教鼎盛,据史料记载,明万历年间,神宗皇帝朱翊钧敕封梵净山为“天下众名山之宗”,并敕建“梵净山护国寺”,将其定位为“弥勒菩萨道场”,这一敕封奠定了梵净山在佛教界的特殊地位——与浙江普陀山(观音道场)、山西五台山(文殊道场)等并称中国佛教名山,但唯独梵净山以弥勒佛为供奉核心,佛教经典中,弥勒菩萨是释迦牟尼佛的“未来佛”,将在娑婆世界降生成佛,普度众生,而梵净山独特的自然景观,如“红云金顶”一分为二的山形、中间连接“天桥”的奇景,被信众视为“弥勒佛现世”的象征:左为“释迦殿”,供奉过去佛释迦牟尼;右为“弥勒殿”,供奉未来佛弥勒佛,寓意“承前启后、佛法永恒”。

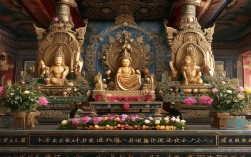

梵净山寺庙群中的弥勒佛造像,各具特色,既遵循汉传佛教的造像仪轨,又融入了地域文化元素,其中最负盛名的,当属金顶上的“弥勒殿金身”,金顶海拔2336米,突兀于云端,形似弥勒佛的“天冠”,殿内的弥勒佛坐像高3.2米,由整块黄铜铸造,通体鎏金,法相庄严而慈悲,佛像结跏趺坐,右手持摩尼珠,左手结法印,面容饱满,嘴角微扬,既显“大肚能容”的豁达,又含“未来佛”的威仪,殿前的“烧香台”,信众需沿绝壁上的“八功德石”攀爬而上,象征“历经磨难方见佛性”,这一过程也成为弥勒“渡人”信仰的生动实践。

山腰的护国寺(旧称“天马寺”)是梵净山历史最悠久的寺庙之一,始建于宋代,明代重建后敕封为“护国寺”,寺内的弥勒佛为明代泥塑彩像,高2.8米,呈“半跏趺坐”姿态,左手托莲花,右手作“与愿印”,服饰上绘有“暗八仙”与梵文咒语,融合了汉传佛教的庄严与苗、土家等民族的审美,与金顶金身不同,护国寺的弥勒佛更贴近生活,面容慈祥如邻家长者,体现了“人间佛教”的亲和力,当地百姓常在此祈求风调雨顺、家庭和睦。

山脚的承恩寺,是明清时期朝廷派驻僧人管理梵净山的“官寺”,寺内供奉着一尊罕见的“石雕弥勒佛”,高4.5米,整块青石雕刻而成,佛像身披袈裟,衣纹流畅,足踏莲花,底座刻有“九龙戏珠”图案,象征“九九归一、佛法无边”,这尊弥勒佛立于寺前广场,背靠青山,面对游客,既有“笑看红尘”的洒脱,又有“接引众生”的慈悲,成为梵净山“弥勒道场”的“山门标志”。

以下为梵净山主要寺庙弥勒佛造像对比:

| 寺庙名称 | 位置 | 弥勒佛造像特点 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 金顶弥勒殿 | 海拔2336米 | 黄铜鎏金,3.2米高,手持摩尼珠 | 象征“未来佛”与“佛法传承” |

| 护国寺 | 山腰,海拔1600米 | 明代泥塑,2.8米高,半跏趺坐,亲和力强 | 体现“人间佛教”与民族融合 |

| 承恩寺 | 山脚,海拔500米 | 青石雕刻,4.5米高,九龙底座 | 代表“弥勒道场”的权威性与接引众生的慈悲 |

弥勒佛在梵净山不仅是宗教符号,更是一种文化精神的载体,其“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的偈语,被当地百姓奉为处世哲学,每年农历六月十六“弥勒佛诞辰”,梵净山都会举行盛大的庙会,周边苗、土家、侗等民族的信众齐聚,诵经礼佛、跳傩舞、唱山歌,弥勒文化成为多民族交流的纽带,梵净山的“蘑菇石”“老金顶”等自然奇观,也被赋予弥勒佛的传说——蘑菇石是弥勒佛的“法帽”,老金顶的云海是弥勒佛的“袈裟”,自然与人文在此完美交融,形成了“一步一佛,一景一禅”的独特意境。

相关问答FAQs

Q1:梵净山为什么被称为“弥勒道场”?

A1:梵净山被称为“弥勒道场”源于明万历年间神宗皇帝的敕封,当时,朝廷为巩固边疆、教化民众,将梵净山定位为弥勒菩萨的道场,并敕建护国寺、承恩寺等寺庙供奉弥勒佛,梵净山“红云金顶”一分为二的山形与天桥连接的奇景,被信众视为弥勒佛“现世”的象征,加之佛教中弥勒为“未来佛”,寓意佛法永恒,因此梵净山成为公认的“弥勒道场”。

Q2:梵净山寺庙中的弥勒佛形象有何独特之处?

A2:梵净山弥勒佛造像的独特性体现在三个方面:一是“双佛并立”,金顶释迦殿与弥勒殿左右对称,象征“过去佛”与“未来佛”的传承;二是材质多样,涵盖黄铜、泥塑、青石等,体现不同时代的工艺与信仰内涵;三是“自然人文融合”,如蘑菇石被视为弥勒法座,老金顶云海象征袈裟,使弥勒佛形象不仅限于寺庙造像,更延伸至整个自然景观,形成“山即是佛,佛即是山”的意境。