近年来,以“佛教大师”名义实施的诈骗案件频发,一些不法分子披着宗教外衣,利用群众对佛教的信仰和对精神寄托的需求,通过编造谎言、伪造身份、操控情感等手段敛财,不仅侵害了受害者的财产权益,更严重损害了佛教的社会形象和宗教信仰的纯洁性,揭露这类骗局的本质,分析其手段与危害,对维护社会秩序和宗教和谐具有重要意义。

这类诈骗的核心在于利用“宗教权威”和“心理操控”,让受害者在精神上产生依赖,进而心甘情愿地交出财物,具体来看,诈骗者的手段多样且不断翻新,以下是其常见操作方式:

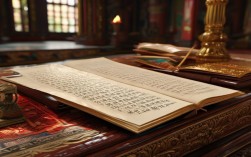

| 诈骗手段 | 具体操作 | 常见话术举例 |

|---|---|---|

| 包装“佛法开示” | 冒充高僧、活佛或“佛学大师”,通过讲座、直播、一对一“辅导”等形式,将普通包装成“佛法秘籍”,暗示捐赠财物可“积累福报”“消灾解难”。 | “您近期运势低,需供养三宝,这笔钱不是给我,是给佛,能保您家人平安”“布施得越多,福报越大,明年就能升职发财”。 |

| 伪造“神通异能” | 谎称自己有“他心通”“宿命通”,能预测未来、治疗疾病、超度亡灵,甚至“做法事”改变命运,通过“展示神通”(如提前知道受害者隐私)获取信任。 | “我昨晚观到您祖先有怨气,需做法事超度,否则家中必有灾祸”“你身上有附体,我念经就能帮你驱除,但要先交‘法事费’”。 |

| 编造“消灾解难”故事 | 虚构受害者或其家人“有灾”,如“血光之灾”“牢狱之灾”“子女学业危机”等,声称只有通过“大师”的“特殊仪式”或“捐赠”才能化解。 | “你孩子今年高考肯定出问题,我这里有开过光的‘文昌符’,但必须诚心供养,最少8888元”“你近期破财,需捐一座佛像,就能扭转财运”。 |

| 情感操控建立信任 | 针对中老年、独居或情感空虚者,长期以“佛缘”“修行”为名嘘寒问暖,扮演“精神导师”角色,逐步获取信任后,以“个人修行”“助缘”等名义索要钱财。 | “您就是我前世的亲人,我们有佛缘,这笔钱我帮您投资,能赚更多,将来我们一起做功德”“我最近闭关需要资金,您帮我渡过难关,来世您得大福报”。 |

| 虚假“修行项目”收费 | 开设“禅修营”“佛学班”“朝圣团”等,收取高额费用,实际内容却与佛教无关,或只是走马观花的旅游,甚至包含洗脑、PUA等环节。 | “我们的禅修班是密传心法,外面学不到,每人学费3万,包您开悟”“朝圣名额有限,需交10万定金,能和活佛单独合影”。 |

典型案例中,某“妙音大师”诈骗案极具代表性,该男子通过短视频平台发布“讲经说法”视频,自称师从某藏传佛教高僧,拥有“无量佛力”,吸引数十万粉丝,他以“消灾”“祈福”为由,要求信徒“供养”,金额从几千到数百万不等,甚至编造“建寺安僧”项目,骗取1.2亿元,所得资金用于购买豪车、房产及奢侈生活,最终被警方以诈骗罪逮捕,受害群体多为中老年人,他们因对佛教教义了解有限,加之对“大师”的过度信任,最终人财两空。

这类骗局滋生蔓延,背后有多重社会原因,部分群众将佛教“功利化”,认为烧香拜佛能直接换取现实利益,忽视了佛教“诸恶莫作,众善奉行”的核心教义,给了骗子可乘之机,现代社会压力增大,人们在焦虑中寻求精神寄托,而正规宗教服务有时难以覆盖所有需求,导致一些人轻信“捷径”,网络传播的隐蔽性也为诈骗提供了便利:虚假身份易包装,信息扩散快,监管难度大,少数宗教场所管理不规范,甚至默许“借教敛财”行为,客观上为骗子提供了“背书”。

防范“佛教大师”诈骗,需要多方合力,个人层面,应树立正确的宗教观:佛教强调“因果自造,福报自修”,真正的修行在于内心的慈悲与智慧,而非依赖他人或金钱,遇到要求“捐赠”“供养”的情况,需保持警惕,可通过当地佛教协会或宗教事务部门核实对方身份,社会层面需加强科学普及和法治宣传,揭露“神通”“消灾”等说辞的荒谬性,引导群众通过正规宗教场所参与宗教活动,宗教组织应加强自律,公布正规教职人员信息,对借教敛财行为“零容忍”,监管部门则需完善法律法规,对冒用宗教名义的诈骗行为严厉打击,斩断黑色产业链。

相关问答FAQs:

问:如何辨别真假佛教大师?

答:可从三方面辨别:一是看身份,正规佛教教职人员需在宗教事务部门备案,持有《宗教教职人员证》,可在当地佛教协会查询;二是看言行,佛教倡导“无相布施”(不执着于布施形式),若大师频繁索要财物、宣扬“花钱消灾”,或言行与佛教经典(如《心经》《金刚经》)教义相悖,多为骗子;三是看场所,正规宗教活动场所(寺院、宫观等)有登记证,公开接受监督,而非在私人场所或网络空间隐蔽活动。

问:遇到佛教大师诈骗应该怎么办?

答:保留证据(聊天记录、转账凭证、录音等),避免因“怕丢脸”而沉默;立即向公安机关报案,提供对方信息及诈骗事实;可向当地宗教事务部门或佛教协会举报,协助查处此类违法行为;及时告知家人朋友,避免更多人受骗,必要时寻求心理疏导,缓解财产损失带来的负面情绪。