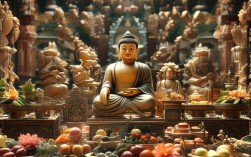

在人类文明的长河中,财富与精神追求的关系始终是探讨的重要命题,佛教作为世界主要宗教之一,对“财”与“佛”的关系有着独特而深刻的阐释,既非全然否定财富的价值,也非鼓吹对财富的盲目追逐,而是以智慧引导众生正确看待、获取和使用财富,最终实现心灵的解脱与自在。

佛教认为,财富本身并无善恶之分,它是一种“因缘和合”的存在,如同水一般,既能载舟亦能覆舟,关键在于众生是否以“正见”对待财富。《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄。”财富作为外在的“相”,本质上是无常的、无自性的,若执着于“拥有财富”的永恒性,便会陷入“求不得”的痛苦,被贪、嗔、痴三毒所困,反之,若能认识到财富的暂时性,将其视为修行资粮而非终极目标,便能以平常心对待得失。

在获取财富的方式上,佛教强调“正命”的重要性。“正命”指通过正当、合法、符合伦理的方式谋生,禁止通过杀生、偷盗、欺诈、邪淫等恶业获取财富。《善生经》中,佛陀明确教导居士应“如法求财”,即通过努力、智慧、诚信等正当途径积累财富,而非损人利己,这种“正财”观,既是对他人权益的尊重,也是对自己因果的负责,更是积累善业、为未来种福报的基础。

对于已拥有的财富,佛教提倡“布施”的精神。“布施”是六度之首,分为财布施、法布施、无畏布施,其中财布施并非简单的“给予”,而是以“无相布施”的心态,破除对财富的执着,培养慈悲心与利他心,佛陀在《地藏经》中说:“舍一得万报”,布施并非功利性的交易,而是通过“舍”减少对物质的贪执,让内心从“拥有”的束缚中解脱,获得精神的富足,正如《杂阿含经》中所言:“若为布施故,手生金,是为最乐施。”这种给予带来的喜悦,远胜于物质占有本身。

财富与“佛”的关系,本质上是“工具”与“目的”的关系,佛教中的“佛”,指自觉、觉他、觉行圆满的觉者,代表众生本具的佛性,财富可以是“助道之缘”——用财富供养三宝、护持正法、利益众生,为修行创造条件,积累成佛的资粮;但若将财富视为人生的终极目标,为财所役,忘记了对心性的觉察与解脱的追求,便会被财富所缚,远离“佛”所指引的觉悟之路,正如永明延寿禅师所言:“虽知世间无主,然于财宝,常生布施之心;虽知诸法如幻,然于众生,常起慈悲之念。”这种“即世间而出世间”的智慧,正是佛教对财富与佛性关系的深刻洞见。

为更清晰理解佛教财富观的核心要义,可通过下表对比“正见”与“邪见”的差异:

| 维度 | 正见(佛教倡导) | 邪见(佛教反对) |

|---|---|---|

| 财富本质 | 无常、无自性,是修行资粮而非终极目标 | 常住、实有,是幸福与安全的唯一保障 |

| 获取方式 | 正命、正业,通过努力、诚信、合法途径获得 | 不择手段,偷盗、欺诈、损人利己 |

| 使用心态 | 无相布施,慈悲利他,破除执着 | 贪婪占有,吝啬不舍,执着“我”与“我所” |

| 与修行关系 | 以财养道,积累福报,辅助心性提升 | 为财所迷,荒废修行,背离解脱之道 |

相关问答FAQs

Q1:佛教徒可以追求财富吗?如果追求,会不会违背“放下执着”的教义?

A:佛教徒可以追求财富,但需遵循“正命”原则,即通过正当方式获取,且以“无执着”的心态对待,追求财富本身并非问题,关键是否被财富所困——若能将财富视为服务众生、修行的工具,不执着于“拥有”的结果,便不会违背“放下执着”的教义,正如《维摩诘经》所言:“虽知世间无染,而能示现受用。”真正的修行人,是在世间中出世间,以智慧驾驭财富,而非被财富驾驭。

Q2:为什么佛教常说“富贵学道难”?这是否意味着贫穷更容易修行?

A:“富贵学道难”并非绝对,而是指出富贵环境易让人沉迷享乐、忘记无常,从而减弱出离心,但这并不意味着贫穷更容易修行,若因贫穷而生嗔恨、抱怨,或为生存不择手段,同样会障碍道心,修行关键在“心”而非“境”——富贵者若能以“知足”为乐,常念无常,便能“富贵学道”;贫穷者若能以“随缘”为安,不生贪求,同样可成就解脱,佛陀说“心净则国土净”,内心的清净,才是修行的根本。