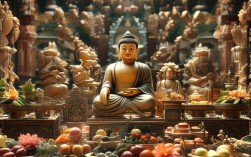

在佛教体系中,“财菩萨”并非传统意义上专司财富的神祇,而是象征“资粮圆满”的菩萨化现,其核心教义并非鼓励贪求财富,而是引导修行者以智慧善用财富,通过“财布施”积累福慧资粮,最终导向解脱,黄财神是藏传佛教中最具代表性的财菩萨,也被汉传佛教广泛供奉。

起源与形象:黄财神的化现与象征

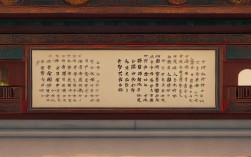

黄财神(藏语“藏巴拉”)源于印度佛教,由毗卢遮那佛(大日如来)化现,象征“福德庄严”,其形象通常为一面二臂,头戴五佛冠(代表五智),身披黄金铠甲(象征财富与护佑),左手持吐宝鼠(象征掘取无尽宝藏,鼠在藏传文化中寓意掘宝能力),右手持摩尼宝珠(代表满足众生愿望),坐于伏财龟背上(龟象征长寿与稳固财富),或乘狮子(象征威德),整体身色金黄,表“法身光明”,面容慈悲含笑,体现“以财济世”的悲愿。

核心教义:财富是修行资粮,而非目的

佛教财菩萨的“财”,并非世俗意义上的金钱 accumulation,而是“资粮”——修行所需的福德与智慧资粮。《华严经》云:“财宝福利,一切所有,皆是佛法。” 财菩萨的教义强调:财富的本质是“共有资源”,修行者应通过正当手段获取财富,并以“财布施”利益众生(如贫困者、三宝事业),同时破除对财富的执着,避免因贪欲造业,正如《大般若经》所言:“布施即悭贪对治,能生大福。” 财菩萨的修行,本质是通过“财富”这一媒介,培养慈悲心与无分别智,实现“自利利他”。

不同财菩萨的分类与功德

除黄财神外,藏传佛教尚有白、红、黑、绿四位财神,共同构成“五姓财神”,各有化现佛与功德,如下表所示:

| 财神名称 | 化现佛 | 身色 | 持物 | 主要功德 |

|---|---|---|---|---|

| 黄财神 | 毗卢遮那佛 | 金黄 | 摩尼宝+吐宝鼠 | 增益财富、消除贫苦、护持修行 |

| 白财神 | 观自在菩萨 | 白色 | 三叉戟+宝瓶 | 消除贫病、增长寿命、除障安泰 |

| 红财神 | 宝生佛 | 红色 | 宝瓶+持宝鼠 | 积累福德、事业顺利、人缘和合 |

| 黑财神 | 金刚手菩萨 | 黑蓝 | 宝瓶+乌巴拉果 | 降伏障碍、增长智慧、破除邪祟 |

| 绿财神 | 不空成就佛 | 绿色 | 宝瓶+果实 | 增长资粮、消除饥馑、护持农业 |

实践路径:持咒、观想与财布施

修持财菩萨需结合“止观”与“行持”:

- 持咒:黄财神心咒“嗡 赞巴拉 赞咧 梭哈”(藏语音译),通过持咒摄心,与菩萨愿力相应;

- 观想:观想黄菩萨于前方,身放金光,摩尼宝珠放射光芒融入己身,象征福慧资粮圆满;

- 财布施:将所得财富用于布施(如供僧、慈善、助印经典),实践“舍一得万报”的因果观,破除吝啬心。

需注意的是,修持的核心是“心转境”,而非祈求暴富,如《阿含经》所言:“财富如流水,善用则利生,恶用则溺己。”

相关问答FAQs

Q1:佛教财菩萨与民间财神(如赵公明、关公)有何区别?

A:民间财神多源于道教或民间信仰,功能侧重“满足世俗财富需求”,而佛教财菩萨是菩萨化现,核心是“引导众生以财修福、破除贪执”,强调财富的“工具性”(用于布施与修行),而非“目的性”(个人享乐),佛教财菩萨需配合戒律(如不偷盗、不欺诈)与智慧(知财富无常),与民间神祇的“功利性供奉”有本质区别。

Q2:普通人如何正确理解佛教中的“财富观”?

A:佛教财富观可概括为“正命、正取、正用”:

- 正命:通过正当职业谋生,不从事杀盗淫妄等邪命;

- 正取:财富需“如法获得”,不损人利己,不贪非分之财;

- 正用:财富用于“自利利他”,如养家糊口(责任)、布施众生(慈悲)、护持三宝(信仰)。

正如《优婆塞戒经》所言:“财宝虽多,非为真宝;能施贫者,乃为真宝。” 财富的价值在于“流转”而非“囤积”,最终通过“舍”达到“得”(福慧增长)。