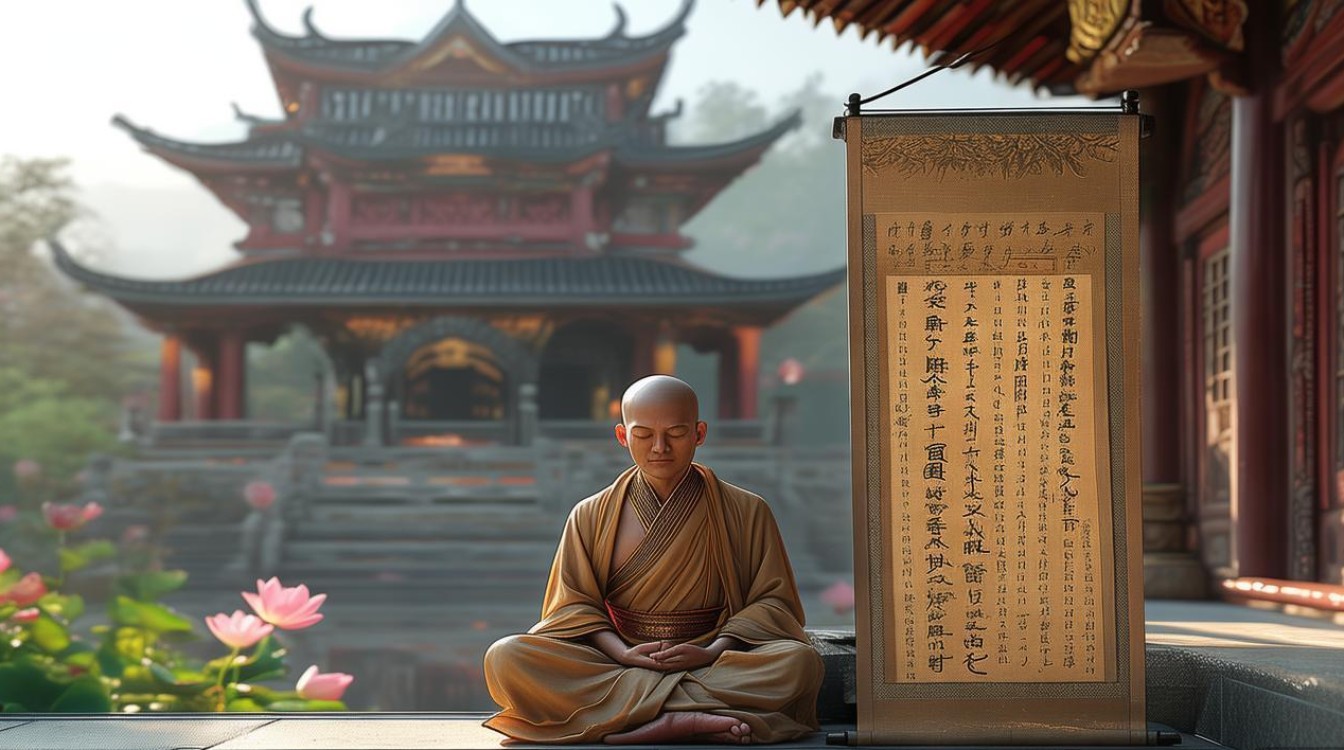

佛教将“贪心”视为根本烦恼之一,与“嗔心”“痴心”共同构成“三毒”,是众生流转生死、不得解脱的核心障碍,在佛教教义中,“贪心”并非简单的“喜欢”或“需求”,而是对一切可悦境(如财富、美色、名誉、感官享受乃至精神认同)产生的强烈执着、无厌足的渴求,以及由此引发的占有、控制欲,其本质是“爱着”与“耽染”,会遮蔽众生本具的智慧光明,导致身心痛苦与恶业滋生。

贪心的本质与表现

《大智度论》云:“贪名为爱,于五欲中深生着故。”五欲即财、色、名、食、睡,是众生贪心主要指向的对象,但贪心的范围远不止于此,它还包括对“有”(存在)的执着——对自身生命(“我执”)的贪恋,对家庭、事业、地位等一切“我所”(我所拥有的)的维护,甚至对某种观念、习惯、生活方式的固执(“法执”),这种执着并非基于理性认知,而是源于无明(对事物真相的愚昧),认为“所贪之境”能带来真实、永恒的快乐,却不知其本质是“苦、空、无常”的。

贪心的表现可分为粗细两类:粗者如为满足贪欲而杀盗淫妄,不惜违背道德法律;细者则表现为日常生活中的细微攀比,如看到他人拥有财物心生嫉妒,得到一点好处便沾沾自喜,失去则痛苦焦虑,甚至对佛法功德也产生“占有欲”(如执着于“我是修行人”的标签),这些细微贪念虽不引发大恶业,却如慢性毒药,不断消耗心力,使众生不得自在。

贪心的危害:从个体痛苦到轮回之因

佛教认为,贪心是“苦”的直接根源。《法华经》以“火宅喻”警示世人:三界(欲界、色界、无色界)犹如燃烧的宅院,而贪、嗔、痴三毒即是其中大火,众生沉迷于五欲之乐,如孩童贪玩于火宅,却不知危险将至,贪心带来的危害具体体现在三方面:

一是障碍善法,增长恶业。 贪心会让人颠倒善恶,为满足私欲不择手段,贪财者可能偷盗、欺诈;贪色者可能邪淫、破坏他人家庭;贪名者可能造谣、攀附权贵,这些行为都会招感恶业,未来成熟时,必令身心受苦(如《阿含经》中,贪心重者多生饿鬼道,常受饥渴之报)。

二是扰乱身心,不得自在。 贪心如同“心之枷锁”,让人被外境牵着走。《杂阿含经》说:“贪欲者,譬如有人以口吻贪,噉热铁丸,赤铜丸,以是故,彼于长夜,受大苦恼。”被贪心驱使的人,如同追逐镜中花、水中月,永远无法真正满足,反而因欲望的膨胀而焦虑、不安、患得患失,即便拥有再多,也觉得“不够”,最终在追逐中耗尽生命。

三是障碍解脱,轮回生死。 贪心是“我执”的体现,众生因执着“我”与“我所”,产生“爱取”(贪爱与执着),进而“有”(业力的存在),最终导致“生老病死”的轮回,若不断除贪心,则无法超越三界,只能在六道中不断流转,经历无量苦楚。

对治贪心的修行方法

佛教并非简单地否定欲望,而是主张“转化贪心”,通过智慧观照与实修,将无明的执着转化为清净的愿力,以下是对治贪心的核心方法,可归纳为“戒、定、慧”三学:

| 方法 | 经典依据 | 实践要点 |

|---|---|---|

| 持戒 | 《梵网经》《优婆塞戒经》 | 通过“不偷盗、不邪淫、不妄语”等戒律,从行为上断除贪欲的造作;守戒能让人心清净,减少对外境的攀缘。 |

| 修不净观 | 《阿含经》《成实论》 | 针对贪色、贪执着于色身,观想身体的不净(如“脓血、涕唾、骨肉”等),破除对色相的贪爱。 |

| 修无常观 | 《杂阿含经》《大般若经》 | 观察一切有为法(包括五欲、名利、自身)皆是无常、迁流变化的,如“晨露、闪电”,从而放下“常、乐、我、净”的颠倒想。 |

| 修慈悲观 | 《慈经》《大乘无量寿经》 | 对治以自我为中心的贪心,通过修习“愿一切众生远离痛苦、得乐”的慈悲心,扩大心量,消解执着。 |

| 修布施 | 《金刚经》《华严经》 | 以布施对治贪吝,通过“财布施”(物质分享)、“法布施”(智慧传递)、“无畏布施”(给予安全感),舍掉“我执”与“法执”。 |

| 修习禅定 | 《坐禅三昧经》《六门教授定论》 | 通过专注一境(如观呼吸)的禅修,让心安定,减少攀缘心;定力增强后,智慧自然生起,能照见贪心的虚幻本质。 |

佛教强调“智慧”是断贪的根本,通过闻思修“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静),了知“贪心所缘之境”本自空寂,并无“实我、实法可得”,如《心经》所言“色不异空,空不异色,受想行识,亦复如是”,当智慧现前时,贪心便会如冰遇阳般自然消融。

佛教讲“贪心”,并非否定人类正常的生存需求,而是警示众生对欲望的“无明执着”是痛苦之源,贪心如同心灵的尘埃,遮蔽了本自清净的自性,唯有通过“戒定慧”的修行,不断观照、转化、超越,才能从贪欲的枷锁中解脱,获得内心的真正自在与安乐,这一过程并非一蹴而就,而是需要念念观照、久久为功,最终达到“贪欲永尽,嗔恚永尽,愚痴永尽”的究竟解脱。

FAQs

Q1:佛教说“断贪”,是否意味着要完全抛弃物质生活,过苦行僧一样的生活?

A:并非如此,佛教区分“正常需求”与“贪心执着”:衣食住行等维持生命的基本需求是必要的,只要不执着、不贪著(即“于诸法无所住”),便无过失,佛陀在世时,僧团接受信众供养,也遵循“日中一食、树下一宿”的简朴生活,但目的是减少对物质的依赖,而非否定物质本身,苦行(如极端的禁欲)并非佛教修行的主流,《中阿含经》中,佛陀曾批评极端苦行“非中道”,指出“贪欲”与“�恚”才是障碍修行的根本,真正的修行是在生活中保持“中道”——既不沉溺享乐,也不刻意折磨身心,而是以智慧观照,对一切境遇保持平常心。

Q2:如果工作中追求升职加薪,这是否属于“贪心”?如何判断自己的追求是否过度?

A:工作中的追求本身并非贪心,关键在于“动机”与“心态”,若追求升职加薪是为了承担更多责任、利益他人(如用收入供养家庭、布施公益),且过程中保持正念(不通过欺骗、伤害他人等手段获取),便属于“善业”;若仅为满足虚荣心、攀比心,或为了占有更多财富而夜不能寐、不择手段,则已落入“贪心”的范畴,判断标准可参考三点:①是否违背道德法律;②是否因追求而心生焦虑、嗔恨(如嫉妒同事、怨恨领导);③是否因执着结果而忽略当下(如忽略家人健康、内心安宁),若有这些迹象,便需及时调整心态,以“努力过程,随缘结果”的心态面对,将世俗追求转化为修行的资粮。