佛教以明心见性、觉悟解脱为终极目标,而修行路上的核心障碍,便是“杂念痴”——由散乱心念与根本愚痴交织而成的烦恼之网,它如迷雾遮蔽心性,使众生在生死轮回中不得自在,唯有认清其本质,方能寻得破障之道。

杂念,即心念散乱、攀缘外境的状态,佛教经典以“心如猿猴,意如奔马”比喻其难以驯服,具体而言,杂念可分为五类:贪着之念(对财色名食睡的渴求,如见美食便思独享,遇美色便生染心)、嗔恨之念(对逆境的抗拒,如受批评便怀怨怼,遇阻碍便生恼怒)、怀疑之念(对正法与因果的动摇,如闻佛法疑其虚幻,见善人反遭厄运便疑因果不虚)、散乱之念(心无所住,追逐外境,如坐禅时思及过往琐事,读经时念及未来计划)、昏沉之念(心神昏昧,提不起精神,如修行时昏昏欲睡,闻法时茫然无知),这些杂念并非孤立存在,往往相互交织,如贪念未遂便生嗔恨,怀疑加深则导致散乱,共同耗损心力,使修行者难以专注。

痴,梵语“摩诃”,意为愚痴、无明,是三毒(贪嗔痴)之根本,它并非指智力低下,而是对宇宙人生真相的不了知,即“不明四谛,不了诸法实相”,痴的核心表现是“二执”:我执(执着“我”是永恒、独立、实有的实体,如认为“身体是我”“感受是我”,却不知五蕴和合的“我”本是缘起无常)、法执(执着一切事物有固定不变的自性,如认为“山是永恒的”“水是实有的”,却不知万法皆是因缘和合、刹那生灭),痴使众生颠倒认知,以苦为乐(如沉迷于短暂享乐而忽视其苦果),以无常为常(如执着名利而不知终将消散),以无我为我(如为满足“我”的欲望而造作恶业),从而在六道中不断轮回,受尽痛苦。

杂念与痴互为因果,形成恶性循环,因愚痴,不明诸法实相,故心念散乱,攀缘外境,被贪嗔等杂念牵引;因杂念不断,心识被染污,更难以照见真相,加深愚痴,如《大智度论》云:“痴为诸烦恼根本。”杂念是痴的外在显现,痴是杂念的内在根源,二者共同构成修行的“大敌”:轻则使人心神不宁、生活烦恼,重则使人造作恶业、堕落恶趣,障碍解脱之路。

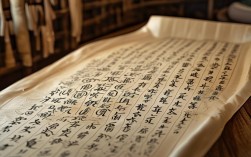

佛教针对杂念痴,提出系统对治之道,核心在于“戒定慧”三学,戒学规范行为,减少杂念的因缘(如持不偷盗戒,可断贪念;持不妄语戒,可断妄念);定学通过禅修培养专注力,止息杂念(如数息观,专注呼吸,使心念归一;观想佛相,以一念代万念);慧学通过闻思经教,破除愚痴(如闻四谛法,知苦集灭道;修无常观,破除常执),以下为常见杂念与对治方法的对应表:

| 杂念类型 | 具体表现 | 对治方法 |

|---|---|---|

| 贪着之念 | 渴求财色名食睡,患得患失 | 修不净观(观身不净、食不净),思惟无常(财富、美色终将消散) |

| 嗔恨之念 | 对逆境抗拒,心生怨怼 | 修慈悲观(愿众生离苦得乐),修因缘观(逆境是前世恶业因缘,嗔恨只会加重痛苦) |

| 怀疑之念 | 对正法与因果动摇 | 闻思佛法,学习因果公案(如《贤愚经》),亲近善知识,以信心破疑 |

| 散乱之念 | 心念攀缘外境,无法专注 | 修止观(先止后观),持念佛号(以佛号摄心),练习专注当下(如吃饭时只吃饭,走路时只走路) |

| 昏沉之念 | 心神昏昧,提不起精神 | 调身调息(如舒展身体、深呼吸),思维义理(如思维佛法僧三宝的功德),保持精进心 |

杂念痴虽是修行路上的障碍,但并非不可破除,以戒为基,以定为力,以慧为导,逐步断除杂念,破除愚痴,方能使心性明净,趋向觉悟。

FAQs: 问:普通人日常工作繁忙,如何初步对治杂念? 答:可从“专注当下”入手,如吃饭时不看手机,感受食物的味道;走路时注意脚步与呼吸,不思虑过往未来;每天抽出5-10分钟练习数息观,专注呼吸进出,当杂念生起时,不评判、不跟随,轻轻拉回呼吸,坚持练习,可逐步减少杂念,提升专注力。

问:痴与智慧的关系是什么?如何通过修慧破除愚痴? 答:痴是迷暗,智慧是光明,二者是根本对立的,修慧的核心是“闻思修”:闻,学习佛经与正见,如理解“缘起性空”“无我”等道理;思,对所学义理进行思维抉择,如观察“我”是由色受想行识五蕴和合,并无实我;修,通过禅修将智慧融入心性,如修空观,照见万法皆空,破除法执与我执,当智慧生起,愚痴自然消散。