佛教经籍的历史,是一部伴随佛教传播、发展而不断丰富、演变的宏大叙事,其脉络清晰反映了佛教在不同地域、文化中的适应与融合,从佛陀时代的口传心授,到如今涵盖多语种、多体系的庞大典籍库,佛教经籍不仅是教义的载体,更是人类文明交流与思想传承的重要见证。

早期口传与结集:经典的雏形与定型

佛教起源于公元前6世纪的古印度,佛陀在世时说法并无文字记录,弟子们以口耳相传的方式记忆教义,内容涵盖四谛、八正道、缘起法等核心教义,佛陀涅槃后,为避免教法失传,弟子们举行了第一次“结集”——在摩揭陀国王舍城,以大迦叶为首的五百位长老会聚,由阿难诵出“经”(佛陀所说之法),优波离诵出“律”(僧团戒律),形成最早的佛教典籍雏形,即“三藏”(经藏、律藏、论藏)的基础,此次结集以阿含类经典为主,如《长阿含》《中阿含》《杂阿含》《增一阿含》,奠定了佛教经籍的核心框架。

随着部派佛教的分裂(约公元前4世纪后),不同部派对教义和戒律的理解产生差异,经典内容也出现分化,上座部佛教重视《阿含经》及律典,形成“巴利文三藏”;大众部则发展出大乘思想的早期萌芽,为后续大乘经典的涌现埋下伏笔,这一时期,经典仍以口传为主,文字记录尚未普及,但严格的传承制度(如“四依”——依法不依人、依义不依语等)确保了教义的相对准确性。

大乘佛教的兴起与经籍的繁荣

公元前1世纪左右,大乘佛教在印度兴起,佛教经籍进入“大乘经典”的繁荣期,与部派佛教强调个人解脱不同,大乘佛教以“普度众生”为宗旨,提出“菩萨行”“佛性”“空性”等新概念,经典数量激增,且多由“菩萨”名义说法(如文殊师利、观音菩萨等),形式上更具文学性与哲学性。

大乘经典可分为般若类、法华类、净土类、华严类等:般若类经典以《般若波罗蜜多经》为核心,阐述“诸法性空”思想,龙树菩萨的《中论》等“中观派”论著进一步深化了这一思想;法华类以《妙法莲华经》为代表,提出“会三归一”“开权显实”的圆融教义;净土类以《阿弥陀经》《无量寿经》为主,宣扬通过念佛往生净土的简易法门;华严类则以《大方广佛华严经》为顶峰,构建“法界缘起”的庞大哲学体系,这些经典多在公元前后至公元7世纪间形成,通过“菩萨本生”“譬喻故事”等形式,贴近大众信仰,推动了佛教的普及。

值得注意的是,大乘经典的“结集”常与“龙宫”“龙宫取经”等传说相关,反映了其非佛陀亲说(部派佛教认为)的争议性,但也体现了大乘佛教对教义创新的开放态度。

汉传佛教的翻译与体系化

佛教经籍的中国化,始于东汉,盛于魏晋南北朝至隋唐,以“翻译”为核心环节,形成了独具特色的汉传佛教典籍体系,东汉明帝时期,迦叶摩腾、竺法兰译出《四十二章经》,被视为中国第一部汉译佛经;魏晋时期,竺法护游历西域,译出《正法华经》《光赞般若经》等,推动大乘经典传播;鸠摩罗什于后秦时期入关,系统译出《金刚经》《法华经》《阿弥陀经》及龙树、提婆的论著,译文“文雅精确”,至今仍是汉传佛教的核心译本,其门下弟子(如僧肇、道生)更以注疏形式深化了对经典的理解。

唐代是汉译佛经的鼎盛期,玄奘西行求法归国后,组织规模空前的译场,历时19年译出75部经典(共1335卷),包括卷帙浩繁的《大般若经》(600卷),并首创“五不译”原则(如如来说不译、佛号不译等),确保翻译的准确性与权威性,与玄奘同时代的义净,也译出《南海寄归内法传》《大唐西域求法高僧传》等律典与行记,填补了戒律与佛教史料的空白。

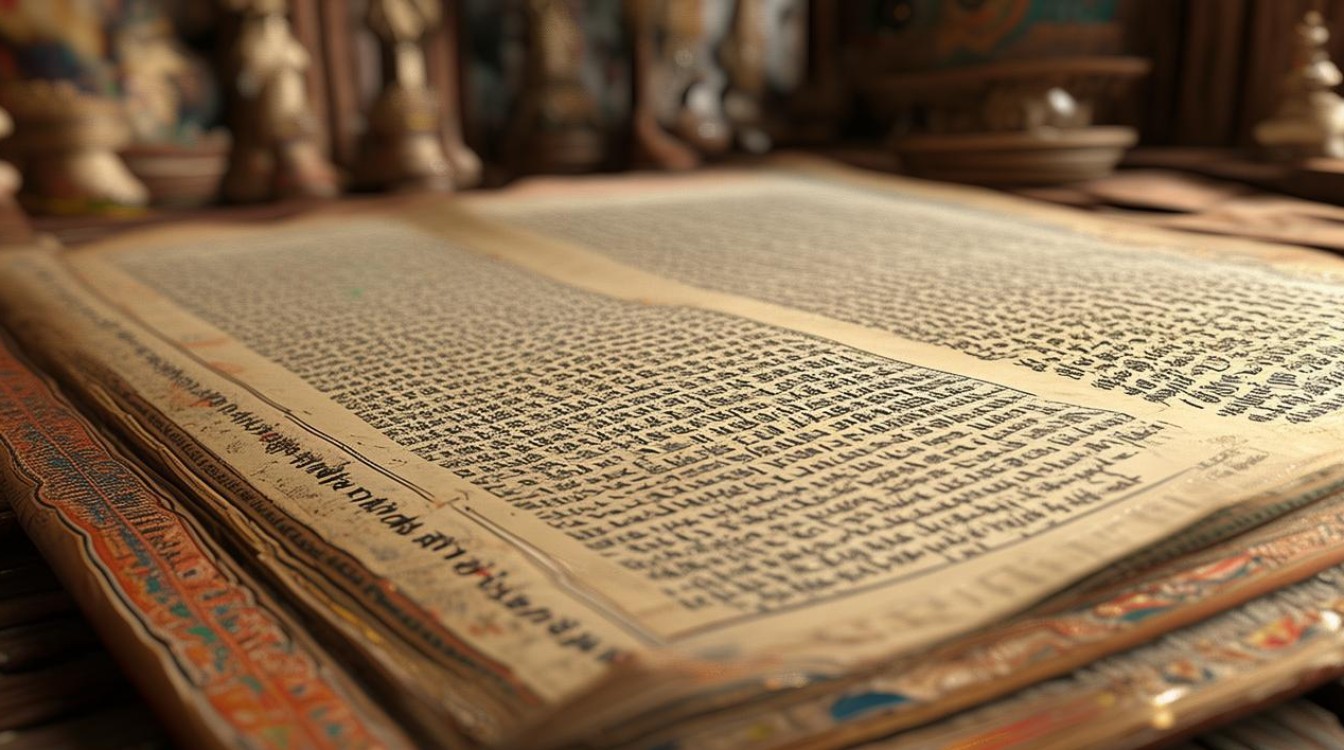

汉传佛教在翻译基础上,通过“判教”(如天台宗“五时八教”、华严宗“五教十宗”)将庞大经籍体系化,形成“藏经”(大藏经)概念,北宋《开宝藏》为第一部木刻版大藏经,后续《碛砂藏》《永乐藏》《龙藏》等相继刊行,至20世纪《中华大藏经》(汉文部分)的编纂,汉传佛教经籍已形成涵盖经、律、论及印度、中国著述的完整体系,总量超2万卷。

藏传佛教与南传佛教的经籍体系

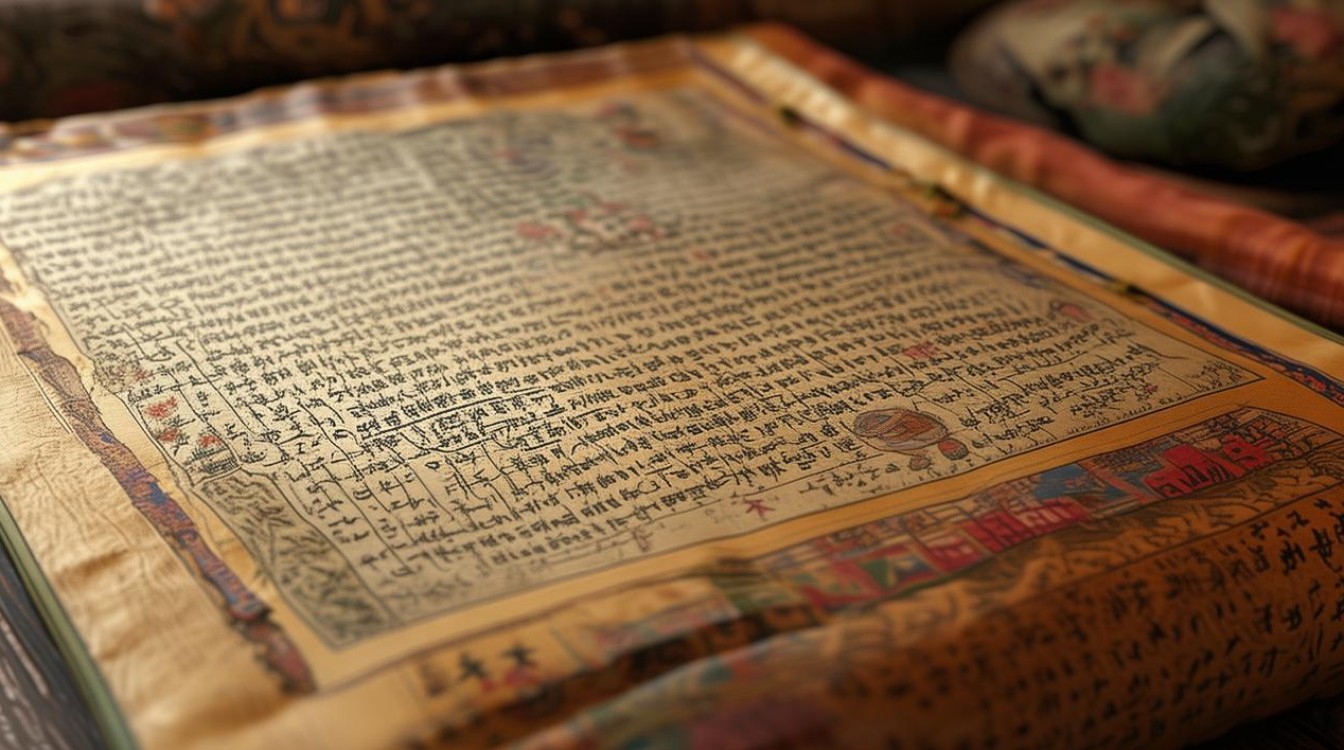

除汉传外,藏传佛教与南传佛教也形成了独具特色的经籍体系,藏传佛教经籍以藏文译本为核心,8世纪赤松德赞时期,莲华生、寂护等高僧系统翻译佛典,形成“甘珠尔”(佛语部,含经律)与“丹珠尔”(论疏部,含印度论师著述)两大部类,14世纪,布顿仁钦珠编成《丹珠尔》目录,奠定藏文大藏经的基础,后历世达赖、班禅及各派高僧不断校勘、补译,形成《那塘版》《德格版》《北京版》等不同版本,内容涵盖显密教法,尤以密续典籍丰富为特色。

南传佛教经籍以巴利文三藏为核心,形成“律藏”(《分别戒经》《波罗提木戒》等)、“经藏”(《长部》《中部》《相应部》《增支部》《小部》,小部》包含《法句经》《本生经》等)、“论藏”(《法聚论》《分别论》《界论》等),5世纪,觉音法师用巴利文撰写《清净道论》,系统阐释三藏教义,成为南传佛教的权威论书,近代以来,巴利文三藏被译为英、法、日等多种文字,推动南传佛教走向世界。

佛教经籍的历史意义与当代价值

佛教经籍的发展史,是佛教与不同文化互动、融合的历史,从印度口传到文字记录,从中亚翻译到东亚、东南亚本土化,经籍不仅是宗教信仰的载体,更是哲学、文学、艺术、语言等领域的重要资源。《维摩诘经》对中国文人思想影响深远,《本生经》蕴含的寓言故事丰富了世界文学宝库,《大藏经》的编纂则推动了印刷术、目录学的发展。

当代,佛教经籍仍具有鲜活的生命力:学者通过文献校勘、数字化整理(如“中华电子佛典”“CBETA电子佛典”),为研究提供新工具;佛教界通过讲经、弘法,将经典中的慈悲、智慧、环保等思想融入现代社会,促进跨文明对话。

相关问答FAQs

Q1:佛教经籍从口传到文字记录,如何保证教义的准确性?

A:早期佛教通过严格的“传承制度”确保准确性:弟子需依“师承”学习,经文背诵需经长老考核,错漏者需纠正;部派时期形成“四部律”(十诵律、四分律等),对戒律传承有详细规定;文字记录普及后,汉传译场采用“梵汉对照”“多人校勘”(如玄奘译场有梵僧、汉僧分工),藏传佛教则依“译三藏”规则(直译、意译、咒译结合)确保精准,不同语种经籍(如巴利文、汉文、藏文)的互校,也为教义准确性提供了验证依据。

Q2:大乘佛教与小乘佛教经籍的核心差异是什么?

A:核心差异体现在教义目标、经典内容与修行实践三方面:

- 目标:小乘(上座部等)以“阿罗汉果”为终极目标,追求个人解脱;大乘则以“佛果”为目标,强调“菩萨行”,普度众生。

- 经典:小乘以《阿含经》为核心,重戒律与禅定;大乘则新增般若、法华、华严等经典,提出“空性”“唯识”“佛性”等哲学概念,包容性更强。

- 修行:小乘侧重“戒、定、慧”三学,大乘在基础上强调“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),倡导“即身成佛”或“往生净土”的便捷法门。